Ce texte est dans la continuité du débat du 18 février 2015 initié par Étienne Ghys. Il devait servir de commentaire mais vu sa longueur j’ai préféré le mettre sous forme de billet. J’y ai développé quelques points soulevés par Étienne : i) But principal de l’enseignement des mathématiques. ii) Que faut-il enseigner aujourd’hui ? iii) Les laboratoires de mathématiques. iv) Peut-on vivre sans Pythagore ? v) Programmes, vulgarisation et conférences.

Bonjour à tous, bonjour Étienne,

Pardon pour ce retard… mais je ne pouvais pas rester absent de ce débat. Merci Étienne de l’avoir lancé et d’avoir répondu à tout le monde avec engagement, courtoisie, fermeté, sans langue de bois, d’une façon toujours sympathique, etc. etc. Merci !

Et merci aux lecteurs pour la richesse des échanges et une vivacité plus remarquable que d’habitude !

Il a fallu une première question provocatrice d’Étienne pour que beaucoup d’autres soient posées !

Edgar Morin

Avant d’apporter ma contribution à ce débat, j’avais besoin de rassembler mes idées afin de mettre par écrit non pas celles qui tiennent compte d’une position de principe (garder à tout prix ceci ou cela, Thalès ou Pythagore ou la règle de trois, les proportions ou le calcul des dérivées, peu importe) mais plutôt celles qui relèvent de mon expérience accompagnée d’une longue réflexion sur les sujets évoqués dans le texte d’Étienne. Comme je pars de l’idée qu’il n’y a pas de modèle idéal pour l’enseignement, ce témoignage ne sera cependant pas constitué de réponses trop précises aux questions posées ; j’irai seulement vers des suggestions que peuvent justifier une pratique intense ainsi que de nombreuses lectures. Les interventions que nous trois, Aziz, François et moi-même (responsables de cette rubrique) menons depuis des années dans les classes (dans les collèges et dans les lycées et, parfois, dans les écoles primaires) ou dans d’autres cadres (école de la deuxième chance, Semaine des Mathématiques, stages de l’IREM, stages pour les élèves de seconde, etc.) donnent notamment quelques pistes de travail et de réflexion, plus ou moins nouvelles. La vision « à l’issue » de ces expériences est devenue complexe et tant mieux. En ce sens, je me sens ces derniers temps plus proche d’Edgar Morin (cf. « Enseigner à vivre – Manifeste pour changer l’éducation » et « Introduction à la pensée complexe »).

À vous, chers lecteurs, de juger ou plutôt de poursuivre ce débat pendant une petite semaine.

But principal de l’enseignement des mathématiques. On pourrait discuter pendant des années autour de ce sujet ! Des textes de référence existent depuis longtemps et je reviendrai sur quelques-uns d’entre eux. Parmi les buts principaux de l’enseignement des mathématiques, il me semble pouvoir en énumérer certains : former les esprits à la réflexion, à la construction de raisonnements, au questionnement, à l’émergence de conjectures là où l’expérience pratique et/ou intellectuelle suggère des pistes ; éveiller la curiosité et l’esprit de recherche ; affiner l’observation et le regard. Or, dans tous les métiers, ces qualités sont indispensables ! C’est par des raisonnements et l’emploi d’une bonne technique (de l’eau savonneuse sur les tuyaux) qu’un plombier a pu détecter d’où venait une fuite de gaz dans une pièce de ma maison. Plus récemment, un jeune dentiste (j’en ai consulté plusieurs avant de tomber sur ce jeune homme) a enfin su me dire ce qui se passait au niveau de mes dents et ceci après 18 ans de recherche ! Il a passé du temps à regarder des radios pour enfin conclure qu’il existait une toute petite infection cachée à la racine, infection consécutive à une mauvaise dévitalisation. Et j’en passe, car je pourrais continuer la liste des exemples accumulés pendant des années où, dans différents domaines, un professionnel (garagiste, médecin, etc.) capable de réfléchir, de faire les bonnes hypothèses puis de construire des raisonnements solides autour de celles-ci peut arriver à la solution d’un problème qui préoccupe, voire qui torture ! L’enseignement des mathématiques, comme tout autre enseignement « suffisamment bon » (expression, souvent citée, empruntée à Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste, lorsqu’il parle de mère « suffisamment bonne ») contribue ainsi à former des esprits qui pourront se sentir bien dans la société civile, dans n’importe quel corps de métier, celui-ci choisi évidemment sur des critères de goût et non d’obligation.

Si, ensuite, on compare notre chère discipline à la philosophie, je dirai aussi qu’on peut trouver dans les mathématiques ce plaisir à transcender la réalité et ceci dès le collège et même depuis l’école primaire. Je suis convaincu – via mon expérience – que les facultés rationnelles ne sont pas tout dans cette vie mais, finalement, je constate qu’on tient beaucoup à les défendre. On y tient tellement qu’il faudrait commencer à se demander sérieusement pourquoi. Les joies du pouvoir sur les autres ? (« Regardez comment je suis intelligent : j’applique ça et ça et j’ai résolu votre problème ! ») Les joies de la compétition ? Les défis entre intelligences différentes ? La rationalité comme cadre sécurisant pour soi-même ? Il y a là, certes, des moteurs dans le travail autour des mathématiques qu’il ne faut pas écarter a priori, mais il y a aussi le risque de trop brouiller les pistes.

Pythagore

Les plus faibles en raisonnement mathématique finiront par jeter l’éponge, ne plus avoir envie de comprendre et enfin dire : « Je ne suis pas fait pour comprendre ni Pythagore, ni le reste des mathématiques ! ». Je vous invite à lire le billet d’Aziz « Goûter symétrique chez les collégiens » pour voir comment un élève, Hamza, en grande difficulté dans sa classe, a pu montrer, dans d’autres conditions, la meilleure face de lui-même. Mais pour beaucoup, après un certain nombre d’échecs, c’est l’abandon définitif de l’intérêt envers notre discipline.

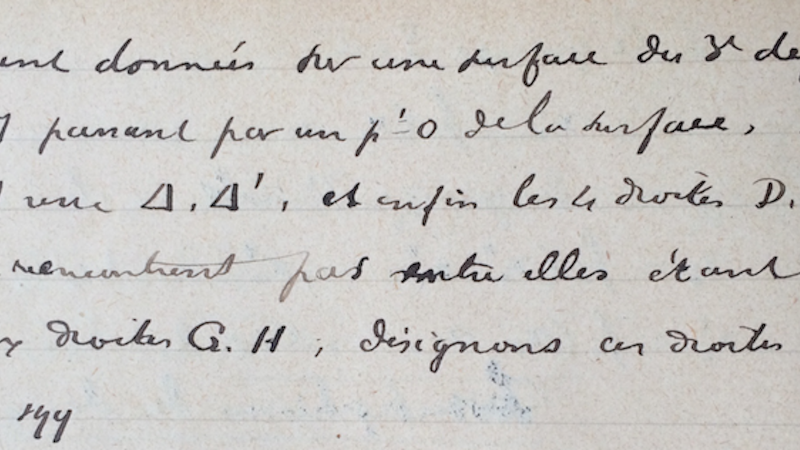

Trop d’accrochage à la raison nuit à la raison. Ce que je veux dire c’est qu’en mathématiques, peut-être plus que dans d’autres disciplines, on peut s’accrocher farouchement à des détails. Un exemple. Un collègue me racontait que le professeur de mathématiques de son fils avait donné l’exercice suivant : factoriser 6a + 3ab. Réponse de l’élève : 6a + 3ab = a(6 + 3b). La note pour cet exercice : zéro. Sans commentaire : ni sur la note, ni sur l’énoncé de l’exercice, ni sur les conséquences de ce genre de « prouesses de (quelques) professeurs ». Alors, les professeurs de mathématiques et/ou les mathématiciens seraient-ils les défenseurs d’une rigueur absolue, indiscutable ? C’est justement là que tout le monde se trompe, peut-être aussi les professeurs de mathématiques, lorsqu’on entend dire qu’avec les mathématiciens, on ne peut pas nuancer car, pour ces derniers, « deux et deux font quatre, un point c’est tout ! » Mais voyons ! Combien de débats y-a-t-il eu dans l’histoire des mathématiques autour de telle ou telle notion ? Il suffit de prendre, par exemple, les notions d’angle ou de droites perpendiculaires ou le célèbre cinquième postulat d’Euclide et de voir comment ces idées ont évolué au fil des siècles avec l’arrivée de nouveaux concepts.

Alors, cher Étienne, dans ce contexte – qu’il me soit permis d’écrire – plus « moisi » que vivant, je vois mal comment dire tout d’un coup que deux droites parallèles peuvent se rencontrer (dans un contexte projectif) ou qu’il se pourrait même qu’il n’y ait pas de droites parallèles ou qu’il y en ait une infinité.

Et pourtant, je suis d’accord avec toi sur le fait que notre enseignement à l’école porte en majorité sur de vieilles notions, qui datent de quelques siècles, plutôt que sur les dernières découvertes. Ceci dit, je me demande : qui renvoie une image statique des mathématiques si ce n’est nous, enseignants de mathématiques ? Serions-nous incapables de faire décoller un peu plus souvent nos élèves de la réalité en raison de notre attachement à de petits détails ? Certainement cette réalité – elle qui nous est tellement chère, à laquelle nous tenons tellement au point que certaines idées comme l’abandon, la maladie ou la mort peuvent nous horrifier – cette réalité nous guide en mathématiques comme en physique, mais pas toujours. Et nous le savons aussi bien lorsque nous faisons certains choix par passion, par amour et que nous nous disons : « je ne sais pas pourquoi je le fais mais j’en ai envie ! ». Dans les religions, sans entrer dans un autre débat, nous avons mis en place la notion de foi. Nous accordons donc bien une place à cette partie de nous-mêmes qui semble nous échapper et que nous appelons parfois la partie « irrationnelle ». De même, les psychanalystes accordent une grande importance à la notion « d’inconscient » – alors là, je ne vous dis pas la réaction lorsque je m’amuse à citer ce grand inconnu.

Sigmund Freud

Il y en a d’ailleurs qui se sont chargés de faire la peau à Freud, avant Pythagore…! Psychanalyse et mathématiques même combat ? Un peu, oui, je le pense, et il serait intéressant de mener une réflexion parallèle sur le sujet (cf. par exemple l’ouvrage d’Anne Siety : « Mathématiques ma chère terreur » et Anne Siety dans le film d’Olivier Peyon « Comment j’ai détesté les maths »). Nous nous réfugions donc chez Madame Raison, comme une mère protectrice. Moi aussi, ne vous en faites pas ! Et lorsque j’ai des attitudes « peu rationnelles », des proches n’hésitent pas à me dire : « Toi ? Un matheux ? Agir comme ça ? Et ta raison ? Elle dort ? ». Hi hi… Quel plaisir, je l’avoue, de dire qu’il existe une partie de moi que je ne maîtrise pas du tout ; je ne sais même pas où elle se cache pour me faire ses farces ! Les grands yeux des amis… Mais où je veux en venir au juste ? Eh bien, j’ai envie de dire que c’est dans ce va-et-vient entre la réalité et le monde des idées (au sens large, y compris des idées floues, peu claires, approximatives) que réside une des difficultés majeures de l’enseignement des mathématiques dans la mesure où ces dernières, paradoxalement, sont utiles puisqu’elles savent aussi oublier leur utilité ! Hi, hi… utiles puisqu’elles savent aussi oublier leur utilité !

Quant à la question « à quoi ça sert les maths dans la vie ? », il faudra, un jour ou l’autre, la mettre plus souvent à côté de l’autre : « à quoi ça sert les maths dans les maths ? ». Autrement dit, il faudra bien qu’à un moment donné les « autres » (élèves, grand public, grands-parents, tontons, tatas, amis, maris, femmes, etc.) s’intéressent, mais vraiment, à notre discipline ! J’irais un peu plus loin : il faudra bien qu’à un moment donné, nous aussi, professionnels, nous nous intéressions davantage à notre discipline. Je provoque mais, le premier visé, c’est celui qui écrit. Souvent je constate que les limites de mes cours sont là où il y a un manque d’intérêt envers ma discipline. Je m’explique avec un exemple choisi parmi d’autres. Un jour, Geoffrey, un étudiant en deuxième année d’études supérieures à l’université, me demande : « Monsieur, connaissez vous deux triangles non isométriques ayant même périmètre et même aire ? ». Je réponds : « Merci Geoffrey pour la question mais là je dois rentrer chez moi, je vais y réfléchir ». J’ai juste eu le temps de faire quelques courses et de rentrer chez moi ; Geoffrey m’avait déjà envoyé un mail contenant un exemple répondant à sa question. Je me suis dit alors qu’il fallait que j’arrête d’encourager mes étudiants à se poser toutes les questions qu’ils veulent ! Là, je plaisante. Puis, puisque j’ai du mal à retenir ce qui me fracasse la tête, j’en ai discuté avec Aziz qui l’a alors résolue dans toute sa généralité en construisant un feuilletage sur l’espace des triangles (voir ici ou là) dont chaque feuille est l’ensemble des triangles ayant une aire et un périmètre prescrits. Anecdotes mises à part, je me suis, à plusieurs reprises, surpris d’être passé à côté de questions fascinantes. Je ne dis pas ça pour me faire la morale, mais juste pour réfléchir à ce qui fait que j’ai encore du chemin à faire, avant ma retraite, pour devenir un professeur et un chercheur « suffisamment bon ».

Certains lecteurs ont évoqué qu’au delà des mathématiques on pourrait s’ouvrir à l’histoire des mathématiques ; on pourrait aussi inviter dans nos connaissances la philosophie ou l’étymologie des mots de notre discipline. Combien de fois, dans mes conférences, je pose la question de l’origine du mot « mathématiques ». La salle reste alors muette ! C’est un détail, on pourrait me rétorquer, mais ça peut apporter un plus à l’intérêt pour les mathématiques. Un jour, lors d’un colloque, le conférencier demanda à la salle : quelle est l’origine du mot « centre » (le centre d’un cercle) ? Là ce fut à moi de rester la bouche fermée et de me tortiller sur mon fauteuil en me disant : « ça doit avoir quelque chose avec « centre ville » ? » À ma plus grande surprise, le conférencier nous dit que le mot « centre » vient du grec et signifie « le dard des abeilles ». Alors là, pour être piqué dans mon orgueil d’homme, soi disant curieux, je fus bien piqué ! Et pourtant, ça fait des dizaines d’années que je prononce ce mot « centre ». Bref… passons.

Les tourments du mathématicien qui cherche à comprendre le but principal de l’enseignement des mathématiques ne s’arrêtent pas là. Il y a des évidences qui font apparaître les mathématiques comme un jeu de l’esprit plutôt qu’un jeu d’une bande d’êtres à part sur la planète. Récemment, deux collègues qui ne se connaissent pas me disaient, en deux moments différents, leur malaise à expliquer à des étudiants et à des non matheux pourquoi, après avoir fait un dessin, il faut encore démontrer le théorème de valeurs intermédiaires ! Je trouvais que leurs motivations respectives étaient très intéressantes mais le public était d’un autre avis : pas besoin de démontrer car « ça se voit ! ». Et quand ça ne se voit pas, comme c’est le cas pour Pythagore ? Alors là, la démonstration devient le travail de gens qui s’attardent sur des détails sans intérêt ! Hi, hi… nous sommes bien coincés !

Pour cette raison je pense que de la philosophie « suffisamment proche » de nos cours s’impose : un discours doit accompagner le cours pour donner à ce dernier du sens ; ceci aiderait notre public à accepter cette démarche peu usuelle dans la vie courante que nous appelons « démonstration ». Le volume de la sphère a été évoqué et j’ai été sensible à ce rappel. Voici encore une de mes petites histoires. Il y a deux semaines, dans un collège de Cambrai, lors d’une de mes conférences (dispositif des « Mathématiques itinérantes »), les élèves m’ont posé la question suivante : comment définir le diamètre d’une figure délimitée par une courbe fermée (non pathologique, entendons nous bien). Le débat a duré quelques minutes mais il a permis d’aller au-delà… du cercle et, en quelque sorte, de libérer les esprits de cette (unique) référence.

Bonaventura Cavalieri

La liberté de formuler des questions ou la liberté tout court : un autre but principal de l’enseignement des mathématiques. Puisque je disposais de temps – avant que les élèves ne montrent des signes d’impatience – j’ai voulu me lancer dans la démonstration du volume de la sphère à l’aide du principe de Bonaventura Cavalieri (XVIIème siècle). J’ai donc démontré comment, en partant de volumes connus, celui du cône et du cylindre, et à l’aide de nos chers théorèmes de Thalès et… de Pythagore, on arrive au volume de la demi-sphère. Plus remarquable encore que l’attention portée par les élèves à la démonstration et que leur patience, leur curiosité a été de découvrir (ou de redécouvrir) qu’un pavé droit pouvait se décomposer en une infinité de rectangles, les uns isométriques aux autres, et ceci moyennant des sections planes toutes parallèles à la section de base. Pour mieux appréhender cette idée, j’avais apporté un jeu de cartes (napolitaines). D’abord ils ont vu le jeu de carte (mon pavé) comme un ensemble de quarante cartes. Puis, poussés par mon questionnement (Socrate aide dans ces cas-là !), ils ont imaginé une infinité de cartes, les unes sur les autres, pour former le « pavé ». Le temps est passé agréablement : deux heures de débat, de va-et-vient, de questions et de réponses, dans la joie.

Développer l’imaginaire : voici un autre but, en plus de ceux déjà cités, de l’enseignement des mathématiques. Ce dernier n’est pas étranger aux autres disciplines. Toutefois, lorsque j’en parle en dehors du cercle des collègues, de grands yeux s’ouvrent en face de moi car « en mathématiques, semble-t-il, il n’y a que de la raison et pas d’imagination… »

Jean-Pierre Kahane

Je terminerai ce paragraphe par deux citations de Jean-Pierre Kahane (cf. le film : « La passeggiata », Lille 1 TV) :

- « J’ai toujours pensé d’être professeur de mathématiques avant de penser à être mathématicien ».

- « J’ai beaucoup aimé la dialectique entre enseigner les mathématiques et chercher à faire des mathématiques nouvelles. Ça a toujours été une source d’inspiration pour moi ».

Que faut-il enseigner aujourd’hui ? Pythagore ou pas Pythagore ? This is the problem ? Non, je ne pense pas. La question soulevée par Étienne concerne, entre autres, à mon avis, le bon usage de l’apprentissage par cœur et le rôle de la mémoire en mathématiques. Beaucoup d’enseignants, dont je fais partie, ont, faute de temps, souvent besoin d’admettre quelques résultats. Le temps étant insuffisant pour tout énoncer, tout démontrer et tout appliquer, nous nous voyons contraints « d’admettre ». Mais que signifie « admettre un résultat » ? Cette question est un autre point délicat de l’enseignement. Il est fondé sur la confiance entre professeurs et élèves. Personnellement, je donne toujours la consigne d’aller chercher dans les livres les démonstrations des résultats admis. Je ne sais pas si cette démarche est toujours faite par mes étudiants et j’ai quelques doutes à ce propos. Ce que je veux dire par là est que la mémoire finit, tôt ou tard, par jouer un rôle très important dans tout apprentissage. Elle le joue déjà lorsque nous démontrons un théorème. Elle le joue davantage encore lorsque nous admettons un résultat, parfois sans exemple d’application.

La plupart des professeurs et des chercheurs sont au fond convaincus qu’ « un théorème énoncé devant le public est un théorème appris par celui-ci ». On les apprécie tellement, « nos » théorèmes, qu’on finit par croire que cet amour est non seulement partagé mais que « nos » théorèmes deviennent « leurs » théorèmes. Quelle foi dans le partage des mêmes sentiments et quelle foi dans la mémoire ! Alors que nous savons très bien que nous pouvons oublier le chemin qui permet de revenir chez des amis que nous n’avons pas vus depuis longtemps. Nous (d’origine étrangère) savons bien que nous ne pouvons pas aisément retrouver certains mots de notre langue maternelle, des mots que nous n’utilisons plus depuis des années (ce fut le cas pour moi : je ne savais plus dire « betterave » en italien ; le retour du mot à mon esprit a pris trois jours !). En ce qui concerne le théorème de Pythagore – je reste favorable à son enseignement, il serait souhaitable non seulement de l’énoncer avec l’aide d’un beau dessin, mais aussi de le démontrer, pas d’une façon mais de plusieurs façons (il doit avoir le record du nombre de démonstrations et de citations…), puis de l’appliquer dans différentes situations théoriques ou choisies dans la vie courante.

Avec Romain, un collègue enseignant dans un collège de Lambersart, nous avons fait l’expérience de le démontrer puis d’étudier en classe les situations de l’angle obtus et de l’angle aigu à la place de l’angle droit, ceci pour faire comprendre la variation de la belle formule. Voilà un autre point qui me semble important : un théorème, celui de Pythagore ou d’autres, est beaucoup plus intéressant lorsqu’il est placé dans un contexte plus général. Parfois, un résultat seul peut se révéler inintéressant alors que, dans un contexte « plus dynamique », il trouve sa beauté grâce à sa spécificité. Me viennent à l’esprit des morceaux de musique dans lesquels les variations introduites à un moment donné créent une telle atmosphère que même une partie moins agréable trouve un bon accueil à l’oreille. Si vous préférez, c’est le charme du trèfle à quatre feuilles dans le champ des trèfles à trois feuilles.

D’autres raisons expliquant mon intérêt pour Pythagore, outre sa richesse permettant de le regarder sous plusieurs angles, ont été données par Aziz et d’autres lecteurs lors du débat.

Je tiens à partager une autre expérience au sujet de Pythagore. Aziz, François et moi-même prônons un recours à des constructions matérielles pour l’illustrer : les LEGO font bien l’affaire, des petites cordes à treize nœuds aussi. Cette idée d’avoir recours à des objets simples (ficelles, cartons, paille, riz…) peut aider à traiter bien d’autres sujets mathématiques.

Emile Borel

Les laboratoires de mathématiques. Dans un célèbre discours au Musée Pédagogique, Émile Borel avait préconisé la création de laboratoires de mathématiques dans les établissements scolaires. Pour les grands établissements il avait même souhaité la présence d’un préparateur (un ouvrier menuisier : c.f. les commentaires de Cédric Villani et Aziz) ; je cite : « Sous la haute direction du professeur de mathématiques, et suivant ses instructions, les élèves, aidés et conseillés par l’ouvrier préparateur, travailleraient par petits groupes à la confection de modèles et d’appareils simples. Si l’on possédait un tour, ils pourraient construire des surfaces de révolution ; avec des poulies et des ficelles, ils feraient les expériences de Mécanique que nous décrivait M. Henri Poincaré, vérifieraient d’une manière concrète le parallélogramme des forces, etc. ». L’idée de Borel de créer des laboratoires de Mathématiques était « d’amener non seulement les élèves, mais aussi les professeurs, mais surtout l’esprit public à une notion plus exacte de ce que sont les mathématiques et du rôle qu’elles jouent réellement dans la vie moderne » (cf. aussi Jean-Pierre Kahane dans le film : « La passeggiata » Lille 1 TV). Il conclut : « Une éducation mathématique à la fois théorique et pratique, comme nous avons cherché à la concevoir, peut exercer la plus heureuse influence sur la formation de l’esprit. Nous pouvons espérer ainsi former des hommes ayant foi dans la raison, et sachant qu’il ne faut chercher à biaiser en face d’un raisonnement juste : il faut s’incliner. Ils auront aperçu, sur des exemples multiples, le déterminisme des phénomènes naturels et seront préparés à comprendre la notion de loi physique. Mais, en même temps, ils se défieront de tout raisonnement en l’air, sans base dans le réel, portant sur des mots mal définis, de tout calcul effectué sur des nombres abstraits dont la signification concrète n’est pas précisée ; ils chercheront toujours à voir l’objet tangible derrière le symbole. En un mot, nous contribuerons à former des hommes libres, dont la raison ne s’incline que devant le fait ; nous ferons tout au moins tous nos efforts pour nous rapprocher le plus possible de cet idéal ».

C’est le va-et-vient dont je parlais plus haut entre la réalité et le monde des idées. Les propos de Borel – que je partage en grande partie mais que j’ai nuancés précédemment avec la présence d’une partie intéressante, celle « irrationnelle », à ne pas négliger – ont été repris par Jean-Pierre Kahane (cf. rapport de la CREM, chez Odile Jacob, 2000). Ce rapport, connu comme le « rapport Kahane », a trouvé un large écho à son époque mais pas de concrétisation dans les établissements. En 2006, la Cité des Géométries avait consacré un Colloque (« Mathématiques : des laboratoires pour le primaire et le secondaire ? ») au thème des laboratoires dans l’espoir d’une plus large écoute des idées de Borel et de Kahane.

Emma Castelnuovo

Emma Castelnuovo a aussi fortement encouragé en Italie la création des laboratoires de mathématiques. Elle formulait un de ses soucis principaux sur l’enseignement des mathématiques par la question suivante : “Une éducation à ’savoir voir en mathématiques’ est-elle possible ? (cf. “É possibile un’educazione al ’saper vedere’ in matematica” ?, Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, 1967). Elle reprenait une question soulevée par le titre du livre de Bruno De Finetti : Il « saper vedere » in matematica, (Éditions Loescher, 1967). Ceci ramène à la question cruciale : Pourquoi les élèves ne voient pas ce que nous les enseignants voyons ?. Cette question est vraie à différents niveaux ; un chercheur de haut niveau peut ne pas comprendre, voir, imaginer ce qu’il voit, imagine, comprends un autre chercheur. Cette idée de laboratoires de mathématiques au sens de Borel-Castelnuovo-Kahane, nous la développons dans les stages de l’IREM à Lille. Aziz, François et moi l’avons impulsée avec succès dans quelques collèges et lycées du Val de Sambre et à l’École de la 2ème Chance du Grand Hainaut via les activités de la Cité des Géométries.

Personnellement, je doute que l’on puisse arriver à un enseignement des mathématiques « suffisamment bon » sans passer par les phases qui ont été le cheminement de notre discipline au cours des siècles : une discipline née pour répondre à des besoins pratiques (compter, mesurer des terrains, etc.), devenue ensuite un système de pensée (les Éléments d’Euclide et ses développements : les géométries non euclidiennes et la géométrie projective pour en citer quelques-uns), puis une discipline qui interagit de plus en plus avec les autres sciences et les sciences humaines (avec la philosophie et la physique en premier abord, ceci depuis l’Antiquité, puis avec la chimie, la biologie… et, ce dernier siècle, avec l’informatique).

L’attractivité des mathématiques ne peut donc pas passer par un mélange savant de toutes ces entrées et leurs expérimentations auparavant dans quelques établissements.

William Thurston

Je souhaite terminer ce paragraphe en apportant le témoignage de W. Thurston sur le thème du raisonnement et de la place de celui-ci dans l’activité du mathématicien. Dans un article (magnifique !) « Preuve et progrès en mathématiques » traduit et paru en 1995 dans la revue Repères IREM, Thurston écrit : « Nous disposons de plusieurs façons innées de raisonner et d’assembler les choses qui sont liées à la façon dont on fait des déductions logiques : cause et effet (reliés à l’implication logique), contradiction ou négation, etc. Apparemment, et en général, les mathématiciens ne s’appuient pas sur les règles formelles de la déduction pendant qu’ils pensent. Ils gardent plutôt à l’esprit un bon morceau de la structure logique de la preuve, décomposant les preuves en résultats intermédiaires de façon à ne pas avoir à traiter trop de logique à la fois. En fait, on rencontre souvent d’excellents mathématiciens qui ne connaissent même pas l’usage standard et formel des quantificateurs (« quel que soit » et « il existe »), bien que tous les mathématiciens effectuent certainement les raisonnements que ces écritures formelles codent. Au passage, il est intéressant d’observer que, bien que « ou », « et » et « implique » possèdent un usage formel identique, nous pensons à « ou » et « et » comme des conjonctions et « implique » comme un verbe ». À méditer…

Peut-on vivre sans Pythagore ? Oui ! on vit bien sans connaître les processus de fabrication du pain, de l’huile d’olive, du savon et du café (la boisson préférée des mathématiciens) ; en ignorant la plupart des noms des plantes, des fleurs, des animaux qui nous entourent. Alors on peut bien vivre sans Pythagore. D’ailleurs, des milliards d’individus vivent sans connaître du tout le fameux théorème ou en n’en connaissant qu’un vague énoncé. Les questions qu’on peut alors poser : faut-il mettre les mathématiques dans une poubelle ? Ou encore : faut-il mettre l’École dans une poubelle ? Non, n’exagérons pas, diriez-vous ! Et pourtant, quand on est élève ou étudiant, on ne va pas souvent à l’école ou à l’université avec la joie au cœur. Mais voyons, quelle est l’étymologie du mot école ? J’ai un souvenir agréable de l’origine de ce mot. Je consulte le dictionnaire et je trouve : du latin, schola « loisir studieux » et du grec « arrêt de travail, loisir consacré à l’étude ». Loisir ? Arrêt de travail ? Nos ancêtres devaient avoir une (autre ?) idée de l’école. Mais il est vrai que cette école a été depuis longtemps l’objet d’amour et de haine, de passions violentes, d’expérimentations… Tout le monde a à dire son opinion sur l’école ; qui ne rêve pas d’une école idéale que peut-être l’on ne connaîtra jamais ?

L’école de nos jours est devenue le réservoir de tous les débats (laïcité, violence, …), de tous les problèmes et de toutes les appellations (fabrique de crétins,…) et je me demande : peut-on encore y travailler sereinement ? Au-delà de toute proposition pour la rendre attractive, comment peut-on rendre l’école attractive, comment travailler à la transmission des savoirs – chose en soi déjà très complexe – dans des conditions de grande perméabilité ?

Une société sans école

Il y en a qui ont imaginé une société sans école. Ivan Illich par exemple. Dans « Une société sans école » (1971), il écrit : « Certes, l’école n’est pas la seule des institutions modernes qui se fixe pour but essentiel d’imposer à l’homme une vision particulière de la réalité. À y bien regarder, on retrouverait cela dans la vie familiale, assurément dans l’armée, dans le service de santé, dans les professions si joliment baptisées « libérales » et, bien entendu, dans tout ce que l’on appelle les « media »… Mais l’école rend l’esprit plus esclave, conduit à un esclavage où rien n’est laissé au hasard. Seule, l’école est censée (et c’est, dit-on, sa fonction primordiale) former le jugement critique. Or, paradoxe assurément, comment s’y prend-elle, sinon, comme nous l’avons vu, en faisant de l’apprentissage du moi, d’autrui, de la nature, une série de biens de consommation pré-emballés ? Et, le pire, c’est qu’elle finit par nous investir tous, qu’elle s’empare si entièrement de nous, que le seul espoir de libération, c’est en nous qu’il faudra le trouver, surtout pas l’attendre de quelque aide extérieure. Certains se croient révolutionnaires et sont encore victimes de l’école. Ils en viennent à envisager une « libération » que leur donnerait une institution. Il faut d’abord se libérer de l’école pour dissiper de telles illusions ».

Je renvoie aux ouvrages de cette personnalité hors du commun pour mieux approfondir ces idées.

La question toute « simple » que je me pose après toutes ces années passées dans des institutions est alors : que signifie « faire quelque chose » ? Il y aurait un vague principe qui dirait « qu’il vaut mieux faire bien quelque chose, plutôt que la faire mal… ». Qu’il s’agisse de cuisine ou de prendre des photos ou de faire une captation vidéo, ou de conduire une voiture, ou de donner un cours, ou de faire une recherche, ou d’extraire une dent, ou de peindre une façade, ou d’écrire un texte… le principe que je viens d’énoncer peut toujours s’appliquer.

Albert Camus

« Mal nommer les choses, c’est ajouter la misère du monde » : ce n’est pas une phrase d’un célèbre mathématicien défenseur des définitions mathématiques mais d’Albert Camus. Pour jouer encore la séquence nostalgie, je sais qu’il y avait dans le temps des cours de calligraphie. Autrement dit, l’être humain est interrogé, voir intrigué, attiré par la qualité, la beauté au sens large.

Mon expérience m’a prouvé peu de choses, mais l’une sur laquelle j’ai acquis quelques certitudes ces dernières années est que la jeunesse a besoin de profondeur. J’ai déjà écrit sur ce site que, lorsque des élèves de Cinquième d’un petit village du Val de Sambre m’ont demandé si Aristote, Léonard de Vinci ou Einstein étaient des mathématiciens, je me suis dit que tout n’était pas perdu, bien au contraire ! L’histoire d’Hamza, comme tant d’autres vécues ces dernières années, m’a donné un espoir : un renouveau à l’école est possible.

Récemment, à l’université, j’ai donné à chercher la démonstration d’un magnifique théorème dû à Monge : le théorème du papillon (une démonstration se trouve dans le livre d’Aziz Géométrie euclidienne élémentaire ). Quel plaisir chez les jeunes de chercher ! Toutefois, avec mes propres étudiants, la mission de les enthousiasmer se révèle moins simple que lorsque je me rends dans d’autres classes. Ce qu’ignorent trop souvent les parents est l’énergie mentale et physique requise pour enchanter leurs enfants. Ce qui fait dire à certains professeurs qu’il serait mieux de mettre les parents en dehors de l’école ! Sur ce point je suis assez d’accord.

En contrepartie, je suis très favorable, comme vous l’aurez compris, à donner davantage la parole aux élèves. Il faut dire aussi que, lorsque vous êtes invité pour donner une conférence, vous avez le beau rôle. D’où la question : ces dispositifs ne pourraient-ils pas être encouragés ? En terminale L, pendant les cours de théâtre, des professeurs invitent régulièrement des comédiens ou des metteurs en scène. Et si, pendant tous les autres cours, y compris ceux de mathématiques, l’intervention des universitaires était davantage régulière et complémentaire à celle des collègues du Secondaire ? Ne serait-elle pas un moyen de faire rentrer davantage le monde de la recherche (avec les perspectives d’avenir professionnel) dans les écoles ?

Personnellement, je ne crois plus au monopole du cours de la part du professeur. J’applique à moi-même ce que je dis. Il m’arrive d’inviter des collègues dans mes TD et de chercher à me faire inviter. Chacun apporte son point de vue, différent et complémentaire au mien. Pour moi, c’est source de stimulation intellectuelle et, pour mes étudiants, c’est un enrichissement inattendu. Voilà comment faire tomber la vieille croyance que « le cours appartient au professeur en poste ». Le cours mené uniquement de façon traditionnelle est, à mon avis, un reste du passé sans avenir.

Le système, dans n’importe quelle forme, a mal vieilli, ce qui a donné à penser à Ivan Illich qu’il vallait mieux imaginer une société sans école.

Dans la réalité, j’ai l’impression que nous avons assisté à une lente mais inexorable dégradation de l’école. Plus on parle, plus l’édifice s’écroule. Entre 1993 et 2003, j’ai fait passer des colles en classes préparatoires dans un grand Lycée de Lille réputé pour ses résultats aux concours. J’ai assisté au phénomène suivant : dans les classes d’un même parcours, je ne pouvais plus donner dans les années 2000 les exercices des années précédentes. Ce qui m’a effrayé dans cette expérience n’a pas été d’avoir à gérer la frustration de ne plus pouvoir donner les exercices prévus pour ce parcours, mais le fait de voir, au fil des années, partir en fumée l’esprit d’abstraction. Corollaire : il a fallu donner des exercices de plus en plus simples, parfois sans aucun intérêt !

Récemment, une collègue était désespérée car, dans un cours sur les équations différentielles, les étudiants ne savaient pas ce que signifie « vérifier qu’un point donné P(a,b) appartient ou non à une parabole d’équation donnée ». Il va de soi que l’on se demande non seulement quel est notre rôle dans un tel cas, mais aussi où sont passés le sens des notions, les connaissances… J’ai rencontré le même désespoir chez une autre collègue qui avait des difficultés à faire passer la notion de famille génératrice.

Encore une fois, il ne s’agit pas de craindre qu’il faille faire le deuil de notions, comme les vecteurs, bien apprises, mais qu’il faille, à notre époque, renoncer à trouver une vision des mathématiques « suffisamment bonne » chez les étudiants. La géométrie participe à cette vision ; en attendant, s’il n’y a presque plus de géométrie (une question qu’on me pose souvent), ce n’est pas de la faute de mon garagiste mais de celle des professeurs de mathématiques qui l’on laissée partir. Désolé d’être cru, mais la pétition que Arnaud Bodin, Aziz El Kacimi, François Recher et moi-même avons lancée le 2 avril 2009 pour éviter les dégâts actuels n’avait recueilli qu’un nombre de signatures de l’ordre de quatre à cinq mille. Peu, pour freiner le massacre. Maintenant, à juste titre, beaucoup de collègues se plaignent que nos étudiants « n’ont plus la bonne vision ». Je suis convaincu que d’autres branches des mathématiques aident à forger celle-ci mais l’expérience sur plusieurs siècles prouve que la géométrie a un rôle presque incontournable.

Palais des Beaux-Arts, Lille

Je crois encore que l’essentiel des bases peut être fourni par un même professeur, les intervenants extérieurs pouvant permettre de montrer aux élèves comment leur professeur dialogue avec ses pairs. J’ai trouvé l’expérience suivante non seulement intéressante mais amusante. Dans un collège à Haubourdin nous avons tenté, je pense avec succès, l’expérience de deux cours, un de mathématiques et un autre d’arts plastiques, l’un suivant l’autre. Dans le premier, les élèves regardaient une configuration géométrique, relevaient les éléments essentiels présents et imaginaient les éventuels éléments à rajouter (constructions auxiliaires). Dans le deuxième, les mêmes élèves regardaient un tableau, signalaient les éléments essentiels présents et imaginaient ce que le peintre avait voulu exprimer. Dans les deux cours, les élèves ont ainsi cherché avec l’aide des professeurs à affiner leur regard, à faire fonctionner leur imagination et à utiliser leurs connaissances. Ceci a permis aux deux professeurs non seulement de s’enrichir en travaillant ensemble mais aussi de réfléchir et d’avancer face aux difficultés communes des élèves dans les deux disciplines. Pour mener à bien cette expérimentation nous avons mis en place un groupe de travail à l’IREM de Lille. Les travaux de ce groupe sont partagés avec d’autres collègues lors des stages de formation continue (Plan Académique de Formation). Lors de ces stages nous travaillons à l’IREM sur des configurations géométriques et des tableaux. Puis, nous nous rendons au Palais de Beaux Arts de Lille où Juliette Barthélémy, historienne de l’art, nous attend pour une visite. Nous devenons tous élèves. Nous proposons à Juliette nos commentaires devant les tableaux qu’elle nous présente. Nous avons tenté la même expérience à Lyon (dispositif « Graines des Maths ») et une autre est en projet à Rome. Parfois nous restons bloqués devant les œuvres d’art ; nous ne savons pas trop quoi en dire… Nous découvrons les « joies » des élèves qui bloquent devant un problème. Pourquoi ? Parce que souvent « l’élève ne voit pas ce que le professeur voit ». La géométrie permet de confronter ces regards. Lors de ces stages, nous observons aussi comment une partie des professeurs stagiaires commence à perdre les « bons réflexes » pour résoudre des petits problèmes. La sonnette d’alarme est tirée ! Si nous, professeurs de mathématiques, perdons les bons réflexes, comment ne pas s’attendre à ce que les élèves n’acquièrent pas les « bonnes compétences » ? Je ne pense pas – je ne suis pas seul – qu’aller uniquement du côté de l’informatique soit le bon choix. Au moment des menaces qui pesaient sur la géométrie, n’aurait-il pas été possible de mettre en place dans tous les IREM de France une formation continue apte à développer les capacités de résolution des problèmes de géométrie qui semblent terroriser beaucoup de collègues ? Lors de ces stages, je constate en tout cas que la passion est là, à côté de la règle, du compas, de la gomme et du crayon.

Les mathématiques ont subi une nette baisse d’attractivité dans l’opinion des gens ; la géométrie, cher Étienne, commence à rentrer dans les archives de la mémoire et Pythagore avec. Il « mourra » d’une mort programmée et, peut-être, la science subira le même sort. À ce sujet, je tiens à signaler qu’un des problèmes dont souffrent les mathématiques est l’isolement dans lequel elles ont glissé au fil des années : de discipline de sélection à discipliné détestée. Il serait intéressant de transformer le langage des mathématiques en un langage de la vie courante. Michel Eltchaninoff et Samuel Webb, dans l’article « Une contre-histoire de l’intelligence » (Philosophie magazine, septembre 2014, page 57), écrivent :

« Quant à Pascal, mathématicien de génie et inventeur surdoué, il oppose l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse. Le premier consiste à raisonner selon des principes fermes, mais nets, parce qu’abstraits et « éloignés de l’usage commun, de sorte qu’on a peine à tourner la tête de ce côté-là, manque d’habitude : mais pour peu qu’on l’y tourne, on voit les principes à plein (Pensées). » On dirait aujourd’hui qu’ils sont formels et analytiques. L’esprit de finesse est plus intuitif : « Il faut tout un coup voir la chose, d’un seul regard et non pas par progrès de raisonnement. » Or, avoir « la vue bonne » est chose rare chez les géomètres parce qu’ « ils veulent traiter géométriquement ces choses fines et se rendent ridicules ». En effet, « ils ne voient pas ce qui est devant eux », plus habitués à jouer avec des principes éloignés du sens commun et reliés entre eux par de complexes chaînes rationnelles. En revanche, la finesse permet de bien observer, de remarquer ou de sentir l’importance d’un détail sans passer par des règles explicites ni des procédés formels. « Pour conclure » Il faut encore persuader, en faisant appel à la sensibilité et à l’imagination. Le séducteur, le diplomate, le stratège, le romancier développeront cet esprit de finesse et utiliserons au mieux des milliers de petits renseignements que manque le géomètre. »

Il y a là quelques pistes (nouvelles ?) pour l’enseignement des mathématiques, afin de donner à celles-ci une place dans un champ plus vaste que celui de l’École. Ce sont les mathématiques dans la vie et dans la culture, pour suivre quelques idées d’Edgar Morin et Jean-Marc Levy-Leblond (cf. l’article : « (Re)mettre la science en culture : de la crise épistémologique à l’exigence éthique »).

Puis, qui dit que les mathématiques sont la seule forme d’intelligence ? Elles sont une forme de l’intelligence. Dans une théorie émise par le psychologue Howard Gardner en 1983 (cf. « Les Formes de l’intelligence »), on trouve une pluralité des intelligences : l’intelligence linguistique, musicale, spatiale, kinesthésique (des mouvements de notre corps), interpersonnelle, intrapersonnelle. Daniel Goleman (cf. « L’intelligence émotionnelle ») a insisté sur une intelligence émotionnelle. Il est temps que notre communauté mathématique s’intéresse à ces autres formes d’intelligence pour ne pas laisser les mathématiques sur un piédestal en or mais trop fragile ! Pour reprendre l’idée de « pensée complexe » d’Egar Morin, il s’agit bien plus de saisir le mécanisme de la connaissance et de son partage que le fait d’accumuler des savoirs déconnectés les uns des autres.

Alain Connes

Programmes, vulgarisation et conférences. Alain Connes dit (« Les Déchiffreurs, voyage en mathématiques ») : « En mathématiques, de mon point de vue, le b.a.-ba c’est que l’on ne devient pas mathématicien en apprenant, on devient mathématicien en faisant des mathématiques. Donc, ce n’est pas le « savoir » qui compte, ce qui est important, c’est le savoir-faire. Bien entendu les connaissances sont absolument nécessaires – et il n’est pas question de faire table rase des savoirs acquis – mais j’ai toujours pensé que l’on progressait davantage en séchant devant un problème de géométrie qu’en absorbant toujours plus de connaissances mal digérées ». Dans ce contexte, il me semble avoir été assez clair : les programmes devraient être « suffisamment raisonnables » (vis-à-vis du temps dont on dispose) mais chaque sujet traité devrait pouvoir être l’occasion d’approfondissement et d’ouverture. Il y aurait le temps pour sécher et le temps pour résoudre un problème. Je pense qu’il est fondamental qu’un étudiant garde comme souvenir de ses cours de mathématiques le plaisir de penser et, grâce à eux, d’avoir été capable de devenir « l’autorité de soi-même ». J’avais par ailleurs déjà lu que « l’état d’esprit de l’enseignement est presque plus important que le contenu lui-même – on pourrait dire qu’il est constitutif de ce contenu. » (« Les savoirs fondamentaux au service de l’avenir scientifique et technique, comment le réenseigner », Les Cahiers du débat, Novembre 2004).

Une anecdote. Il y a quelques années, une jeune réalisatrice avait tourné un film court : « Le Nombre i ». L’acteur principal du film est un professeur de mathématiques qui raconte la méthode de Cardan. La réalisatrice, selon ses propres propos, avait voulu dédier ce film à son professeur de mathématiques car, grâce aux cours de celui-ci, elle avait appris à se structurer et finalement à mener à bien ses projets avec l’assurance nécessaire. Quel bonheur de conserver un regard « suffisamment positif » de ses professeurs sur soi-même. Quel bonheur de penser à une discipline en pensant au regard confiant du professeur ; quelle cure d’assurance pour la vie !

Jean Dieudonné

Revenons aux programmes et, j’ajouterais, revenons à la géométrie. Dans quelques commentaires a été rappelé le slogan « à bas Euclide ! » de Dieudonné. Malheureusement, ce dernier n’est plus là pour nous dire exactement ce qu’il voulait dire par là. L’idée que je me suis faite concernant ce cri de guerre, bien qu’il y ait plusieurs interprétations, est celle qui revient le plus souvent, à savoir l’usage trop circonscrit de la géométrie. Alors puisque je ne peux pas aller interviewer Dieudonné, j’ai ouvert son livre « Algèbre linéaire et géométrie élémentaire » (1964). C’est dans celui-ci que j’ai trouvé des éléments pour comprendre ce sacré bonhomme et son fameux slogan. Dans l’introduction, Dieudonné écrit : « Ce volume donne un exposé détaillé et complet des notions et théorèmes d’algèbre linéaire élémentaire que devraient constituer le bagage minimum du bachelier ès-science au moment où il entre dans les classes du 1er cycle de l’Enseignement supérieur ». Puisque Dieudonné est conscient « qu’à l’heure présente il n’y a sans doute qu’un bachelier sur mille qui serait en état de lire ce livre », il ajoute qu’il « l’a conçu comme un « livre du maître ». » À travers l’utilisation de l’algèbre linéaire, Dieudonné souhaite abattre le cloisonnement entre toute une impressionnante liste de « sciences » qu’il énumère :

- la « Géométrie pure » ;

- la « Géométrie analytique » ;

- la « Trigonométrie » ;

- la « Géométrie projective » ;

- la « Géométrie conforme » ;

- la « Géométrie non-euclidienne » ;

- la « Théorie des nombres complexes ».

Beau projet… mais destiné à qui ? « Le programme développé dans ce livre est destiné aux deux ou trois années terminales des lycées » mais Dieudonné avoue qu’il ne lui est « guère possible d’apporter autre chose que des « vues de l’esprit », étant donné son manque total de compétence en ce qui concerne les réactions des enfants de 11 à 14 ans ». Dieudonné voudrait pourtant réussir son entreprise généreuse et il est prêt à vaincre « deux difficultés psychologiques certaines : 1° il faut arriver à faire prendre conscience à l’élève de la nécessité d’un traitement axiomatique des mathématiques ; 2° il faut dès que possible le familiariser avec le maniement constant de certaines notions abstraites, dont la plus difficile à assimiler est sans doute celle d’application (ou « transformation ») et plus encore peut-être celle du calcul sur les applications ». Dieudonné reconnaît ainsi la hardiesse de son programme ; nous savons maintenant qu’il a été impossible à réaliser et même qu’il s’est conclu par un grand échec et des dommages pour l’image des mathématiques que nous regrettons encore et encore.

Felix Klein

On ne peut pas faire des programme à coup de « il faut ci, il faut ça ». Mais on peut continuer à lire Dieudonné pour comprendre l’étendue de ses idées : « il serait désirable de libérer l’élève dès que possible de la camisole de force des « figures » traditionnelles, en en parlant le moins possible (point, droite, plan exceptés, bien entendu) au profit de l’idée de transformation géométrique du plan et de l’espace tout entier, sur laquelle on doit insister sans cesse et qu’il faut illustrer par des multiples exemples. » Il est évident que Dieudonné a été fasciné par le « Programme d’Erlangen » de Felix Klein qu’il cite quelques lignes auparavant. Dans la suite, je trouve que Dieudonné révèle toute sa passion pour la géométrie élémentaire classique : « De même il convient certes d’apprendre à l’enfant l’art des constructions géométriques, mais de fuir comme la peste ce qui est sans doute le plus gigantesque « canular » de l’enseignement classique, la limitation des instruments de dessin à la règle et au compas : il faudrait au contraire multiplier les exemples d’appareils mécaniques réalisant des constructions variées, et plus encore réalisant des transformations du plan (pantographe, affinographe) ». On peut trouver de beaux exemples de tels appareils à l’Université de Modène à l’origine de l’exposition « Macchine matematiche » (invitée par la Cité des Géométries en 2007 à Maubeuge). Vous ne pensez pas que Dieudonné est en train de dire qu’il faut aimer les triangles, comme les parallélogrammes, comme les isométries, les homothéties… ? Il veut embrasser toutes les géométries de sa liste ; mission impossible pour des programmes destinés à une nation tout entière. Il ne propose pas, sans le dire explicitement, que la salle de classe soit un laboratoire au sens d’Émile Borel, n’est-ce-pas ?

Gustave Choquet

Il cherche ensuite à trouver un compromis autour de l’introduction des « axiomes » et propose de « donner des exemples de déduction logique » . Il critique l’enseignement de l’axiomatique d’Euclide-Hilbert, mais il est conscient qu’il y a le problème du « point de départ ». Dans l’introduction de ce même livre, Dieudonné invite alors Choquet et ses axiomes comme base pour un enseignement de la géométrie élémentaire (cf. Gustave Choquet « L’Enseignement de la géométrie » et aussi André Revuz « Choquet et l’enseignement de la géométrie élémentaire »). Dieudonné affirme que « quelques mois d’expériences sur le papier quadrillé devraient suffire pour accoutumer l’élève à leur maniement (axiomes d’espaces vectoriels), et les préparer à admettre sans hésitation que l’on fonde l’édifice algébrico-géométrique sur des propriétés dont il lui est facile de vérifier l’exactitude expérimentale ».

Dieudonné, dans les treize pages qui précèdent la matière traitée, montre aussi, d’une façon que je n’hésiterais pas à qualifier de spectaculaire, tous les tourments du grand mathématicien qui souhaite transformer chaque élève en grand mathématicien. Il serait intéressant que cette introduction soit l’objet d’une étude plus approfondie ; on pourrait certainement apprendre beaucoup sur les difficultés liées à l’élaboration d’un programme « suffisamment raisonnable ». Choquet, de son côté, affirme : « Pour les jeunes enfants, l’enseignement de la géométrie ne peut être déductif. Ce doit être un enseignement basé sur l’observation ; son but est l’élaboration des concepts fondamentaux à partir de l’expérience (…). Entre 13 et 16 ans, l’enfant commence à comprendre ce qu’est une démonstration ; chez certains s’éveille une véritable soif de logique, que le temps est venu d’aborder sérieusement le raisonnement déductif. On va donc faire établir par l’enfant des morceaux de raisonnement déductif, en prenant soin de lui faire toujours préciser ses prémices. » Voilà un autre programme ! Je trouve qu’il a son intérêt. Au lycée, on pourrait aller un peu plus loin donc, avec des « thèmes de recherche » proposés aux élèves de bonne volonté dans un premier temps, ce qui encouragerait éventuellement les autres camarades à se lancer également dans des explorations par la suite. Lorsque dans les années quatre-vingts j’enseignais dans un lycée de Rome, au début de ma carrière, j’avais senti le besoin d’aller plus loin que la géométrie d’Euclide. Une jeune élève, Elisabetta, fut conquise par l’idée de travailler un chapitre d’un livre de divulgation sur les géométries non euclidiennes et fit un brillant exposé.

La question posée par Étienne revient ici : pourquoi ne pas ouvrir les mathématiques enseignées dans le secondaire à certains de leurs développements plus récents ? Pourquoi, au lycée, ne pas profiter des mouvements rigides (isométries) laissant invariant un triangle équilatéral ou un carré pour introduire la notion de groupe, sans que ce mot ne devienne un « gros mot » pour autant ? Suite à l’expérience des mathématiques modernes, j’ai l’impression qu’en France toute ouverture est devenue tabou ! Finalement, dans l’imaginaire collectif court un cri même pas silencieux : « à bas les mathématiques ! ». D’une façon plus constructive, je dirais que de petits exemples pourraient servir dès le collège ou le lycée pour parler des graphes. On pourrait prendre plaisir à résoudre des problèmes comme celui des sept ponts de Königsberg ou celui de l’existence des cinq polyèdres réguliers.

Par ailleurs, il y a des parties des mathématiques qui pourraient être traitées (démontrées ?) comme on le fait dans des conférences de vulgarisation. Dans ces dernières, les conférenciers sont à l’aise ; ils osent lancer à la salle l’énoncé d’un problème qu’un enseignant n’oserait pas traiter en cours. Pourquoi ne pas alterner « traiter avec rigueur » et « oser avec aisance » ? Ah, il y a le fameux Devoir Surveillé, la fameuse note : comment noter sur un sujet « extravagant » ? On ne note pas ! L’enjeu n’est pas là, mais dans la fameuse « flamme » (de Plutarque ?) : « les élèves ne sont pas des pots à remplir mais des flammes à allumer ». Les conférences de vulgarisation m’ont apporté ce plus qu’il me manquait en exerçant seulement un enseignement traditionnel. Et si, de temps en temps, les professeurs se livraient à cet exercice pour d’autres collègues ?

Il est urgent, à mon avis, de sortir de la phase « subir à l’école » afin de pouvoir se diriger tout droit vers la phase « aller à l’école avec plaisir ». Ce plaisir doit néanmoins trouver le moyen de cohabiter avec l’effort. Les deux vont ensemble, parfois avec la douleur. Jean-Pierre Kahane me disait (cf. le film « La Passeggiata ») : « Le plaisir a toujours été en mathématiques pour moi très lié à la douleur ». Puis encore : « C’est aussi la dialectique entre la douleur et le plaisir. La douleur de n’avoir pas trouvé et le plaisir de mettre en œuvre quelque chose de nouveau ».

Gaston Bachelard

Le chemin qui nous conduira à une école différente ne pourra pas se faire sans passer par une nouvelle définition du mot « professeur », sans des périodes sans évaluations par des notes, sans des moments de vrai dialogue professeur-élèves, professeur-professeur, élèves-élèves et sans une formation pour chacun tout au long de la vie (cf. G. Bachelard « La formation de l’esprit scientifique »).

Pour que la France de 2026 ne ressemble pas à la France de 2016 mais progresse, devienne plus intelligente (au sens des intelligences multiples), il faudra passer par une véritable révolution.

Dommage qu’Étienne n’ait pas proposé une révolution, au fond j’aurais préféré ! Je plaisante à moitié. Je crois bien qu’il en faudra une, celle qui nous aidera à sortir d’un conformisme étouffant, à nous libérer de la « camisole de force » dont parlait Dieudonné, afin d’aller vers un renouveau qui passera par celui de nous-mêmes. Ce dernier sera sans doute le plus difficile : parole d’un paresseux !

En guise de conclusion. Voilà quelques pistes de réflexion. Mise à part l’idée d’une certaine forme de conservatisme pour le théorème de Pythagore, il me semble que la géométrie euclidienne suscite auprès de nos lecteurs, et de nous tous, toujours des passions ; cela, au-delà de toute proposition d’évolution de l’enseignement, permet de garder vif l’espoir qu’elle est, dans nos têtes et dans nos cœurs, toujours vivante !

Ce débat du 18 février fut un bon moment de « déclarations d’amour ».

Bien à vous,

Valerio Vassallo

Post-scriptum

Je remercie Aziz El Kacimi, François Recher et Virginie Leloup d’avoir pris de leur temps pour relire attentivement ce texte.

14h52

Voir les 11 commentaires