Il ne se passe pas une semaine ces derniers temps sans qu’un membre du corps médical, le plus souvent une ou un interne, ne prenne la plume pour exprimer au travers d’un récit de vie un mal-être que l’on qualifie volontiers de « souffrance ordinaire », une souffrance de tous les jours, générée par un sentiment d’impuissance (on peut citer par exemple 1La révolte d’une interne. (Sabrina Ali Benali). Éditions du Cherche Midi, novembre 2018 ou encore 2Histoire d’une souffrance ordinaire. (Florence Werquin). Paru en novembre 2018 chez Michalon et, en octobre 2018 3Apprendre à soigner autrement. (Charles Botter). Auto-publication). On voudrait tout donner sauf que personne n’est là pour recevoir ; on voudrait tout donner mais les moyens manquent, le temps manque et l’on finit chaque journée à la fois vidés et en même temps alourdis de regrets, de toutes ces tentatives avortées et donc maladroites qui auraient pourtant permis d’expliquer, de transmettre, d’adoucir aussi une réalité parfois difficile. Bref de mieux traiter l’urgence, la détresse d’où qu’elle vienne.

Au travers ou « au détour » de ces témoignages, j’ai retrouvé mon quotidien d’enseignante usée, déçue finalement après douze ans de trop loyaux services peut-être.

Ce courrier « au lecteur » au sens large (car s’ils ne meurent pas tous, tous sont frappés…) n’est pas une bouteille à la mer ; pour citer Alphonse Allais : « Quand on dépasse les bornes, il n’y a plus de limites » et on a malheureusement dépassé les bornes.

J’ai assisté impuissante à la lente agonie de l’enseignement des mathématiques au lycée. J’y ai participé forcément, j’y participe encore et j’en ai honte. Aujourd’hui, je ne suis plus de taille à rien entreprendre, résignée, broyée par la suprématie de l’ignorance ; je ne peux donc que transmettre un faire-part de décès à la fois moins poétique et moins drôle que ceux publiés en son temps par Bourbaki, un temps que je n’ai pas connu et qui jeune me faisait rêver.

À quoi rêvent nos jeunes ? J’avoue que je n’en sais rien.

J’ai en tête cette phrase extraite d’un roman de Giono : « Soyez généreux, donnez moins. » 4Le Hussard sur le toit. Gallimard, Paris, novembre 1951. Elle m’a accompagnée durant l’été car « donner beaucoup », qu’il s’agisse de patients ou d’élèves, c’est toujours, sinon exiger, du moins espérer quelque chose en retour. Il y a donc dans le don une part d’égoïsme à laquelle je m’étais promis de réfléchir et de mieux résister.

Il s’agissait à la rentrée de rester sur mes gardes, modérer mes exigences, mes espoirs aussi tout en restant droite dans mes bottes face à un désintérêt grandissant, voire à un mépris amusé quand il n’est pas revendiqué pour ces maths « qui ne servent à rien » comme ils disent.

Si le moment est venu pour moi de dresser un bilan, il est difficile de le présenter autrement que comme un constat d’échec cuisant. Un échec sur toute la ligne.

Deux échecs en réalité.

Durant ces douze dernières années, j’ai essayé, je crois, de donner un peu plus que l’ordinaire. Je voulais rendre visible, accessible les dimensions humaines et esthétique d’une matière qui conjugue à la fois la rigueur et le doute, et par conséquent l’humilité du « je ne sais pas » ou « je ne sais pas encore mais je vais réfléchir » qui me sont si chers. En maths, on est presque tous mauvais et c’est rassurant. Mais on peut tous progresser et ça aussi c’est rassurant ; enfin c’est ce que je croyais. On ne va pas se mentir : je n’ai presque jamais atteint mon but. Au mieux, j’ai parfois réussi à conditionner, à formater certains élèves pour leur permettre de poursuivre leur petit bout de chemin en leur donnant « un code possible de cette fameuse route » que l’on voudrait pour eux toute tracée.

Reste que l’échec le plus cuisant, le plus grave aussi, c’est que le contact rapproché, quotidien avec les élèves a réussi à entamer durablement cette passion qui m’animait il y a désormais un siècle, il y a une éternité lorsque j’évoquais les maths.

Alors que je lis un à deux ouvrages par semaine, ce sont ceux qui traitent de ma matière qui ont tendance à s’accumuler sur mon bureau sans que je trouve l’énergie de les ouvrir. Pour quoi faire finalement puisque je ne peux plus rien partager ? Bref, douze ans d’enseignement ont eu raison d’une flamme que je croyais pourtant indestructible. Peut-être parce qu’on est seul⋅e et qu’ils sont si nombreux au point que l’on finit par ne plus s’entendre ni penser ni espérer.

Car ils sont redoutables ces élèves, de petits monstres ordinaires parfois, prompts à juger et à qualifier d’incompétent l’enseignant qui n’aura pas eu le privilège de les captiver.

Si j’ai toujours perçu la vie en équilibriste maladroite et sujette aux vertiges, ce sont les maths qui m’ont permis de trouver l’angle qui allait, faute de mieux, me donner la possibilité de pencher sans tomber sinon dans les filets de cette discipline d’une beauté sans cesse renouvelée et rassurante.

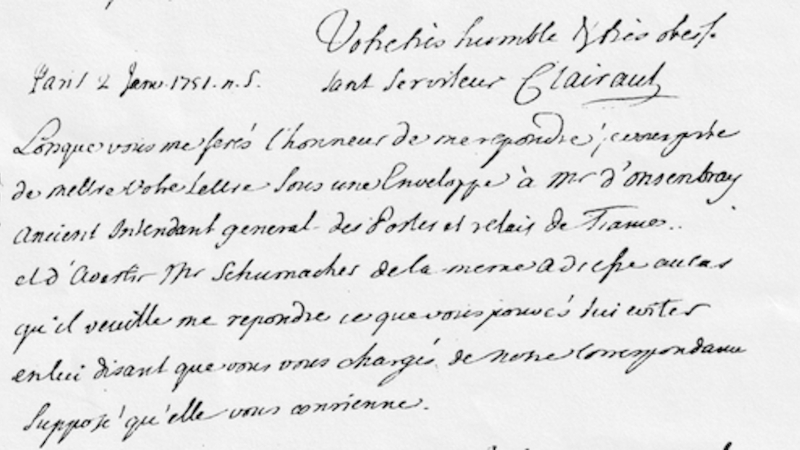

Au cours de ma thèse en théorie algébrique des nombres, j’ai eu entre les mains une des très rares interviews accordées par Jean-Pierre Serre dans laquelle il suggérait avec le franc-parler qui le caractérise, une franchise « à la Dieudonné » telle que je me l’imagine en tous cas, que la plupart des thèses n’avaient aucun intérêt tout comme les étudiants qui les produisaient d’ailleurs. Parce que comme tout le monde je l’admirais, la question de la légitimité de prétendre à un poste de chercheur alors que de toute évidence je n’avais pas l’étoffe d’un génie, s’est alors posée ou imposée. Et c’est naturellement, sans passion mais sans haine, que je me suis tournée vers l’enseignement. Un enseignement de proximité en fait qui allait me permettre de rester dans la ville de mes études : Bordeaux.

Il ne s’agit donc pas d’une vocation mais lorsque cette décision a été prise, il était évident que je serais complètement investie dans la transmission. À défaut d’autre chose, j’ai le sens du devoir. Naïvement, j’ai même cru un moment que ce parcours à l’époque atypique serait une force et me donnerait un recul qui serait une arme de conviction massive. Et puis, j’allais enfin être utile après avoir durant des années d’études essuyé des critiques contre ces maths « pures » dont j’étais si fière quand mon entourage semblait y voir, sinon un caprice, du moins une passion honteuse.

J’étais donc aussi déterminée que possible à convaincre ces têtes brunes ou blondes que les maths sont la plus belle matière du monde.

Mon public est essentiellement constitué de premières et terminales S. C’est a priori une chance, un privilège même. Sauf que… Sauf qu’en l’espace de dix ans, à grands coups de réformes successives et à force de simplifications aberrantes sous le faux prétexte d’être moins élitiste, on a consciencieusement dépouillé les maths de ce qui fait leur intérêt et leur cohérence : le sens. Si bien que l’on est face à un public qui ne dispose plus des outils pour comprendre les objets et qui peut, au mieux, espérer les mémoriser avant de procéder tant bien que mal à une sorte d’identification plus ou moins maladroite.

Il y a seulement dix ans, les vecteurs étaient au programme du brevet des Collèges. Aujourd’hui on enseigne timidement les identités remarquables en seconde…

C’est un peu comme si l’on devait s’intéresser à une série constituée de 30 épisodes et que l’on décidait de la visionner à partir de l’épisode 23. Fatalement, le sens est rompu, on ne comprend ni la psychologie des personnages, ni leur évolution, leurs interactions ou encore leurs affinités. Voilà ce qu’est devenu le programme de maths du lycée : une succession disparate de chapitres tronqués laissant un arrière-goût – amer – d’inachevé.

C’est tellement invraisemblable qu’on en soit arrivés là si vite que c’est parfois difficile de commenter tant on est abattus. C’est j’espère, ce qui explique le mutisme assourdissant du corps enseignant quand pour être honnête, je rêverais en signe de protestation d’une démission massive.

On se retrouve avec des terminales S gênés pour réduire des fractions au même dénominateur, qui dérivent \(\frac12\) comme un quotient; quant à \(\sqrt{3}\), ils ne sont pas sûrs que ce soit un nombre réel… Ils doutent des propriétés des puissances, se révoltent quand on leur demande d’utiliser le théorème de Pythagore ou celui de l’angle au centre dont ils soutiennent n’avoir jamais entendu parler : «la vie de ma mère.»

Quant aux expressions algébriques, c’est la valse des parenthèses, des signes que l’on manipule comme autant d’incantations magiques, au petit bonheur la chance comptant sur un nombre pair d’erreurs pour qu’elles se compensent. N’y a-t-il pas de toute façon, cette magnifique consigne de tolérance: «Toute tentative de recherche, même infructueuse, sera valorisée»? On serait bien bête de ne pas tout tenter. Au diable la pudeur, et les consignes d’une autre époque où l’on nous recommandait de réfléchir avant d’agir. Réfléchir? Pour quoi faire.

Une équation par exemple, c’est pourtant une phrase avant tout avec un sujet, un verbe i.e. une action (l’égalité dans ce cas) et un complément. Les symboles mathématiques sont autant de signes de ponctuation. Ils sont à l’origine du sens des phrases que l’on énonce et ont le pouvoir de le changer.

Comment est-ce possible que l’on ne puisse plus exiger cela d’eux sans passer pour un bourreau aigri? Si on n’est pas ambitieux pour eux, qui le sera?

Le seul mot qu’ils ont à la bouche est: «Je ne m’en souviens plus.»

Et après? Moi non plus, je ne me souviens pas de tout mais quand on a donné du sens aux choses, on peut se raccrocher aux branches. On sait au moins où chercher. C’est comme cela que l’on devient libre, autonome et comme cela aussi que l’on apprend à aimer les maths (mais pas seulement).

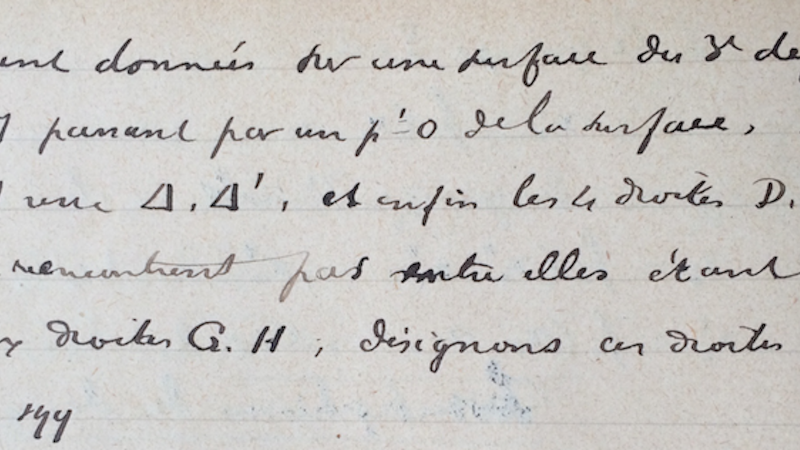

Je ne compte plus les élèves qui évoquent un discriminant parce qu’une droite est notée \(\Delta\) (si on les piège, aussi…) et puisqu’après tout il y a bien dans une équation cartésienne un triplet \((a, b, c)\). C’est décourageant.

Alors qu’on nous assomme à longueur de journée avec les progrès de l’intelligence artificielle, que reste-t-il encore de l’intelligence naturelle? Est-elle destinée à disparaître? Sera t-elle, à terme, la propriété de quelques érudits seulement missionnés pour l’entretenir, la développer, la stimuler tout en la conservant jalousement? Ces jeunes ont à peine dix-huit ans et ils ne sont curieux de rien, lassés et fatigués de tout, débordés, dépassés, gavés aussi de chapitres qui s’enchaînent à une vitesse hallucinante puisque ParcourSup menace. Les «fonctions continues» deviennent dans leur bouche des «fonctions constantes» (ça commence pareil), le théorème des valeurs intermédiaires devient le théorème des valeurs interdites (mauvaise idée pour le coup) sans compter les réécritures hasardeuses du type: \(8^{n}-7^{n}=1^{n}(8-7)\).

Ou encore, toujours en terminale~S pour montrer qu’une suite est géométrique:

$$V_{n+1}=\frac{-3-V_n}{-5-3V_n}=\frac{-3}{-8}.$$

Sauf que ce ne sont pas des perles dont on a envie de rire parce qu’elles sont exceptionnelles; ces non-sens sont quotidiens et surtout ne choquent pas leur auteurs.

Alors qui est responsable de ce naufrage? Car il faut bien un coupable.

Nous tous: les profs, les élèves, les parents, les gouvernements successifs. Nous tous qui renonçons depuis des années par confort, lassitude, résignation. Nous tous qui reculons devant l’ampleur d’une tâche devenue trop grande pour nous. Nous tous qui à un moment ou un autre avons abandonné. Pour avoir la paix, gagner en popularité parfois dans une classe ou un groupe bruyant, fuyant, on fait des concessions, on négocie : moins de rédaction, des justifications toujours plus courtes. Bref les maths en kit.

Même si elle est partielle, j’ai une visibilité sur treize lycées (publics et privés). Le cours tel que je l’ai connu étant élève avec ses repères structuraux est désormais réduit à une peau de chagrin et encore, s’il existe. Car nous sommes à l’ère bénie de la pédagogie inversée où, ma foi, on apprend les maths sur le tas. Quelques enseignants bien sûr font de la résistance et s’épuisent d’ailleurs dans cette résistance puisque demander à des jeunes de prendre des notes en 2018, c’est non seulement ringard mais à la limite de la maltraitance. À la place, on distribue des photocopies par centaines reliées par un trombone écologique si bien que le cours est prêt à consommer. Plus besoin d’écouter, tout est déjà écrit. Par contre, c’est vraiment «cool» parce qu’on peut surligner, faire des dessins; malheureusement parfois, ils «fluotent» même ce qui n’a pas encore été traité. On trompe l’ennui comme on peut…

C’est le règne de la passivité sauf que pour progresser en maths (notamment), il faut se salir les mains, il faut agir. Quant au cours, il faut l’apprendre. La notion d’effort qui a si mauvaise presse est toujours d’actualité car avec une caisse à outils vide, même le plus virtuose des mécaniciens est démuni.

Les maths par intraveineuse, ce n’est pas pour demain; désolée.

Le week-end, j’ai par exemple été témoin d’un cours sur la fonction \(\mathrm{exp}\) (de base \(\mathrm{e}\)) où ont été parachutés pour des questions pratiques le \(\mathrm{ln}\) sans aucune explication (on est consommateur en fin de chaîne) et les limites usuelles dont les théorèmes dits de «croissances comparées». Sauf que ces élèves n’ont pas encore traité le chapitre sur les limites des fonctions dites standards. Ils ne connaissent pas cette notion qui n’est motivée par rien, ni donc les opérations sur les limites qu’ils doivent anticiper (mais après tout, c’est logique!), pas plus que les techniques d’encadrement ou de comparaison bien sûr nécessaires pourtant pour une question ROC. On trouve dans un coin de marge énoncées les mystérieuses formes indéterminées, signalées je suppose comme autant de cas pathologiques dont on ne sait pas vraiment quoi faire. «On verra dans les exos…»

Personne ne peut avoir légitimement envie de s’investir dans cette discipline dans ces conditions. C’est obscur, rebutant, décourageant au possible et en outre terriblement inégalitaire, ce qui soulève un autre problème tout aussi grave: alors que les programmes sont nationaux, il règne désormais au sein des lycées notamment publics une inégalité criante.

Je ne jette pas la pierre aux enseignants qui baissent les bras. À l’impossible, nul n’est tenu. Par contre, il faut être honnête. Les mathématiques au lycée sont moribondes. Je sais que les ENS existent toujours mais pour combien de temps et en fait, pour qui?

À ce rythme, il faudra moins d’une décennie pour que les grandes écoles soient reléguées au rang de musées, vestiges d’un autre temps où l’on encourageait la curiosité, on la respectait et où l’on développait la résistance à l’effort même si cet effort ne paie pas «rubis sur l’ongle». Parfois il faut savoir être un peu patient.

Je reconnais avoir un rêve aujourd’hui, qui tient plus du fol espoir sans doute: celui de pouvoir quitter l’enseignement et de me sentir, ailleurs ou autrement enfin utile.

Je tiens beaucoup à cette citation de Confucius:

«L’expérience est une lanterne que l’on porte dans le dos et qui

n’éclaire jamais que le chemin parcouru. »

Je n’ai donc pas de conseils à donner aux aspirants enseignants; mon expérience n’est pas un modèle, encore moins une fatalité ou une malédiction. Je souhaite aux futurs architectes du savoir de réussir là où, en dépit du soutien d’une poignée d’élèves vraiment attachants, j’ai le sentiment d’avoir échoué, ne pas être parvenue à prendre le système d’un enseignement «vite fait, mal fait» à son propre piège.

Je leur souhaite aussi d’être mieux armés pour combattre une peur qui me taraude: celle de régresser car oui, «répéter», «rabâcher», cela use les caractères plus motivés, les esprits les plus alertes. Ces jeunes ont besoin d’être stimulés pour s’impliquer, pour se construire tout simplement mais en quoi serions-nous différents?

Un prof, c’est autre chose qu’un gourou qui renaîtrait à chaque rentrée scolaire de ses cendres…

« Soyez généreux, donnez moins », la solution était, est peut-être là. Je n’ai pas su la voir.

Enfin, puisqu’il est de coutume de finir sur une note positive, je laisse le mot de la fin à Antoine de Saint-Exupéry:

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose.

Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »

Moi, mon radeau a pris l’eau, c’est donc à vous les futurs jeunes enseignants que revient l’ambitieuse mission de construire ce bateau et de donner à votre équipage le goût du large. Hissez haut!

Post-scriptum

Je remercie chaleureusement Aziz El Kacimi pour sa relecture attentive ainsi que pour son indéfectible soutien. Merci plus généralement aux initiateurs « du débat du 18 ». Merci d’exister tout simplement, de résister aussi et de lutter à grand renfort de mots pour que ce petit d’Homme, que l’on essaie d’augmenter par petites touches en transmettant le peu que l’on sait ou que l’on croit savoir, ne soit pas à terme diminué, sacrifié dans ce qu’il a de plus précieux : l’esprit critique.

À ce débat qui a tout pour plaire et soulager, il ne manque finalement qu’une chose peut-être : des enseignants du secondaire pour l’enrichir, le faire vivre.

Espérons enfin que les mathématiques, si puissantes lorsqu’il s’agit de décrire la Vie ne deviendront jamais ni une langue morte, ni bien sûr… une option.

8h40

Voir les 21 commentaires