Key Labs qui suscitent de plus en plus de désapprobations, crise de l’attractivité de l’enseignement, baisse du niveau ou mainmise des grandes entreprises sur l’IA générative – et son évaluation, sont au programme de cette revue de presse du premier mois de 2025. Mais d’autres thématiques plus légères sont aussi à retrouver comme des idées d’émission à écouter sur l’histoire de l’IA et l’histoire des mathématiques, des initiatives pour susciter l’intérêt pour cette discipline ou le concours du mathématicien ou de la mathématicienne la plus intéressante.

Le journal du CNRS consacre un article à Hedy Lamarr, d’où cette Une où on retrouve l’actrice – mais pas que ! – extraite du film La Danseuse des Folies Ziegfeld.

À la une

A l’été 2024, François Bayrou avait accordé un entretien au Monde dans lequel il défendait sa préférence pour le scrutin proportionnel pour les élections législatives. “La loi électorale proportionnelle est juste, et de surcroît elle crée un paysage politique nouveau. Chacun se présente sous ses propres couleurs, c’est une démarche plus authentique et qui oblige à creuser ses propres idées. Dès l’instant qu’on franchit la barre mettons de 5 %, on est assuré d’un groupe parlementaire représentatif. Mais chacun sait bien qu’il n’obtiendra pas la majorité à lui tout seul. On est donc obligé de regarder ses concurrents pas seulement comme des adversaires, mais comme de potentiels partenaires”, expliquait-il.

Cette idée, l’actuel premier ministre la défend toujours. Comme ce fut le cas lors de son discours de politique générale. Dans une chronique pour l’Humanité, Cédric Villani explique en trois règles de ce scrutin par rapport au majoritaire : il est plus représentatif, il ne tempère pas “les trop forts ou les trop faibles scores pour les partis géographiquement concentrés“ et il aide “l’émergence de nouvelles offres”.

Nicolas de Condorcet, peintre anonyme, conservé au Musée de l’Histoire de France.

Mais le mathématicien précise : “On le sait depuis Condorcet : il y a tant de façons de voter, aucune n’est parfaite, et le choix du scrutin implique arguments politiques et mathématiques.”

Recherche et applications

Dans notre revue de presse, nous avions osé qualifier “mois des nombres premiers” octobre 2024 avec la trouvaille du plus grand nombre premier connu à ce jour – 2136,279,841-1 – ainsi que la publication de Ben Green et Mehtaab Sawhney qui ont trouvé une nouvelle manière de fournir une infinité de nombres premiers.

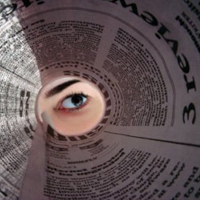

Spirale du nombre de diviseurs des 100 000 premiers entiers naturels

Image générée en PHP avec la bibliothèque GD

Notons que deux autres articles font échos de cette actualité : “Les nombres premiers révèlent certains de leurs mystères”, un article de Charlotte Mauger pour Mediapart – qui propose une rubrique “Eclats de Sciences” depuis mai 2023 – et un article de LesNews.

L’IA au sommet de l’actualité

Comme chaque mois, l’actualité est particulièrement fournie côté intelligence artificielle. Avec la mise à disposition de ces énormes modèles génératifs au grand public, cette technologie s’est imposée comme un véritable sujet de société dont tout le monde parle. Le prochain “Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle” que la France accueille et qui débutera le 6 février prochain, n’est pas sans le rappeler. (Le programme peut être retrouvé sur ce même lien).

“L’intelligence artificielle (IA) est plus qu’une révolution industrielle et technologique. Elle laisse entrevoir de profonds changements dans nos sociétés, dans nos rapports au savoir, au travail, à l’information, à la culture et même au langage. Cette révolution technologique ne connaît pas de frontières. En ce sens, l’IA est un enjeu scientifique, économique, culturel, politique et citoyen qui nécessite un dialogue étroit entre les Etats, les chercheurs, les entreprises, les créateurs et la société civile. Ces échanges doivent permettre d’adapter et de préparer de manière collaborative la société aux évolutions entraînées par l’IA”, est-il expliqué sur le site de l’Elysée.

Le sommet fait réagir côté média : sur FranceCulture on s’interroge sur la place de l’Europe dans le développement de l’IA ; dans LesEchos Frédéric Worms, directeur de l’Ecole normale supérieure, tient une tribune notamment pour rappeler l’importance de l’interdisciplinarité dans ce domaine, qui abolit “à la fois la distance entre la recherche fondamentale et ses applications, et les frontières entre disciplines scientifiques”.

Cédric Villani

Pour revenir aux sources de l’IA, nous vous conseillons tout d’abord un épisode du podcast “Les Contes des mille et une sciences” proposé par Cédric Villani sur FranceCulture qui décortique en 4 épisodes cette technologie. L’épisode 1 s’attaque aux débuts hésitants et hivernaux de la discipline. Le deuxième décrit le tournant Deep Blue vs Garry Kasparov. Le troisième décrit les premiers succès des réseaux de neurones. Et le dernier – inéluctablement – présente le trop fameux ChatGPT.

Notons qu’on a retrouvé le mathématicien également dans l’émission La Terre au carré ce mois-ci.

Réseaux de neurones artificiels

Un autre article de Charlotte Mauger pour la rubrique Eclats de Sciences de Mediapart propose de se plonger dans ce que sont les très populaires “réseaux de neurones” tout en décrivant les travaux qui ont valu à Geoffrey Hinton et John Hopfield le prix Nobel de physique de 2024.

Problème éthique dans l’évaluation de l’IA

OpenAI

Revenons sur la revue de presse de novembre 2024 dans laquelle nous rapportions la création d’une nouvelle évaluation pour ls modèles d’IA basée sur les mathématiques : FrontierMath. Il a été dévoilé ce mois-ci que l’entreprise OpenAI avait financé ce benchmark. Cela “met en lumière les défis éthiques liés au développement d’outils d’évaluation dans le domaine de l’IA”, dénonce fredzone.org. “Cet épisode illustre non seulement les limites des accords verbaux en matière de conformité, mais aussi les risques associés à une utilisation potentielle des benchmarks comme levier de capacités, au détriment d’une évaluation équitable et de la sécurité globale des modèles d’IA”, accuse de son côté Developpez.com.

Le premier article rapporte aussi : “Carina Hong, (doctorante en mathématiques à Stanford) a révélé sur X que 6 mathématiciens ayant contribué significativement à FrontierMath ignoraient qu’OpenAI aurait un accès exclusif au benchmark. La plupart d’entre eux ont déclaré qu’ils auraient peut-être refusé de participer s’ils avaient été informés de cet arrangement…”

Et aussi, ce mois-ci...

- “L’IA dans l’enseignement supérieur : les leçons de Platon et du mythe de Theuth” : Dans un article pour The Conversation deux professeurs (Pascal Lardellier et Emmanuel Carré) passent en revue les travaux de recherche autour des outils de l’IA pour l’enseignement.

- “L’État français fait appel aux compétences du grand public pour créer un détecteur de contenus artificiels” : Deux services de l’Etat (PEReN et Viginum) sont décrits dans une courte chronique sur FranceInfo.

- “Quand la physique du Hula Hoop accompagne la robotique” : Dans un article pour l’Humanité, Jérémie Bazart explique comment ce jeu inspire les scientifiques

Enseignement

“Crise d’attractivité” pour l’enseignement

Le manque d’enseignant·e·s, et particulièrement d’enseignant·e·s de mathématiques, demeure criant. Les exemples abondent. Tenons-nous en à un seul ce mois-ci, pioché dans actu.fr – Normandie : les parents d’élèves du collège Montaigne au Vaudreuil (Eure) dénoncent les « conséquences irréparables » de l’absence, depuis deux mois, d’une professeure de mathématiques.

Beaucoup verront là une conséquence de la « baisse des vocations ». Le Monde 🔒, qui souligne ce phénomène, fait également état d’un accroissement du nombre de « départs volontaires » depuis une douzaine d’années. On lira aussi dans l’Humanité une analyse beaucoup plus fine de la question, dans un entretien accordé à Nicolas Mathey par Igor Martinache. Maître de conférences en sciences sociales du politique à l’université Paris-Nanterre, il a dirigé avec avec sa collègue Géraldine Farges, professeure en sciences de l’éducation, Enseignants : le grand déclassement ?, un ouvrage collectif qui met en cause les politiques néolibérales et la déconstruction de l’école publique. Le sociologue préfère parler de « crise d’attractivité » plutôt que de crise des vocations. Il insiste sur le sentiment de déclassement, éprouvé par un nombre croissant de collègues, et objectivement confirmé par « des indicateurs mesurables de la condition sociale ».

L’idée que l’intelligence artificielle permettra de résoudre tous nos problèmes se répand à toute vitesse et les médias lui assurent une promotion de grande ampleur. À ce propos, on lira avec profit le dernier livre d’Hubert Krivine, ChatGPT, une intelligence sans pensée (éditions Cassini), sur lequel nous reviendrons le mois prochain dans la rubrique Parutions. Il manque des enseignants ? Appelons l’IA à la rescousse ! C’est déjà fait, par exemple aux États-Unis où, apprend-on dans Ça m’intéresse, certaines écoles ont réglé le problème ! Il y a évidemment de nombreuses et sérieuses réserves quant à l’opportunité de cette démarche. Notons en particulier que les établissements qui l’ont adoptée sont des écoles privées extrêmement chères…

Le coût de l’accès à l’éducation, parlons-en ! De quelque côté que l’on regarde, la sélection par l’argent rôde. Dans les universités, la menace se précise de plus en plus et se mêle à une discrimination selon la nationalité, désormais légale ! Indigné par ce qui se passe dans ce domaine dans son université (Strasbourg), Charles Boubel a écrit une virulente tribune libre, J’ai honte !, sur le site Images des Mathématiques.

Niveau en baisse

Autre sujet de préoccupation récurrent : la baisse du niveau des élèves. C’est, selon Le Monde 🔒, une « rengaine politique ». Toujours dans Le Monde, l’économiste Philippe Askenazy invite à relativiser les résultats des enquêtes internationales, dans lesquelles la France fait piètre figure. Il suggère de faire baisser la fièvre en changeant de thermomètre, mais reconnaît tout de même que, même si on prenait en compte les biais de ce genre d’enquête (différence d’âge entre les populations étudiées, refus de certains établissements de participer à l’évaluation…), la France ne brillerait guère !

Dans un autre article sur le sujet, toujours dans Le Monde 🔒, la journaliste Violaine Morin voit dans “les dysfonctionnements du système scolaire une explication aux contre-performances des élèves français”.

La baisse du niveau est décidément à tous les… niveaux. Puisant dans les archives du ministère de l’Éducation nationale qui remontent à 1992, Le Figaro Étudiant a voulu comparer les sujets donnés au CAPES de mathématiques il y vingt ans avec ceux d’aujourd’hui, considérés sur les réseaux sociaux comme « plus simples que le bac » ! Interrogée par le journal, Manon Chiappa, professeure de mathématiques, confirme le diagnostic, mais déclare finalement qu’elle « préfère le nouveau format », considérant que « maintenant, davantage d’importance est accordée aux épreuves didactiques, ce qui est essentiel pour notre métier, puisque ces compétences sont directement liées à l’enseignement. Il était nécessaire que le concours évolue dans ce sens. »

Donner le goût des maths

Est-ce que les jeux et les compétitions contribuent à donner de l’appétence pour les mathématiques ? En tout cas les initiatives dans ce sens se multiplient. Le site vousnousils, qui annonce que les Olympiades nationales de mathématiques se tiendront le 19 mars 2025, y voit « un défi stimulant pour les lycéens ». À Voiron (Isère), deux frères jumeaux de 17 ans ont inventé Triako, un jeu de stratégie censé « booster les compétences en mathématiques », et proposent un outil pédagogique, Mat & Matik, pour permettre aux écoliers de travailler de façon ludique les fondamentaux mathématiques. Le Dauphiné leur a consacré un article. En Côte d’Or, le collège Henri Wallon de Varennes Vauzelles a organisé, dans le cadre de son laboratoire de mathématiques, un escape game. Il a permis aux élèves de CM2 du secteur, en équipe avec des 6e, de résoudre des défis mathématiques pour ouvrir un coffre-fort numérique, « renforçant collaboration et logique ». Détails sur le site de l’académie de Dijon.

Une autre façon d’encourager les jeunes à poursuivre des études de mathématiques, c’est de leur montrer les multiples débouchés des masters de cette discipline. C’est ce qu’a fait Le Monde 🔒, qui a interrogé à ce sujet Fabien Durand, ancien président de la Société mathématique de France, et Claire Piolti-Lamorthe, présidente de l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public.

Il y a depuis le mois de septembre à Pantin (Seine-Saint-Denis) une Maison Académique des mathématiques. Elle est installée dans le collège Jean Lolive. Le site citoyens.com y a observé « des premières expérimentations inspirantes ».

Générateur d’exercices

Le numéro 135 de Matapli, revue de la SMAI, consacre, page 21, un article à MathALEA. Il s’agit d’un « générateur d’exercices à données aléatoires » créé par l’équipe de CoopMaths, « un collectif d’enseignants de mathématiques, intéressés par les pédagogies de la coopération, qui mutualisent des ressources pour mettre en place une personnalisation des apprentissages. » L’annonce de « plus de 1000 exercices, classés par niveau et aisément paramétrables » est alléchante. Malheureusement, l’interface web n’est manifestement pas encore au point. Après un premier clic dans la colonne de gauche pour sélectionner un exercice, celui-ci s’affiche dans la fenêtre principale. Mais si on essaye d’en choisir un autre, on a l’impression que rien ne se passe. Impression trompeuse : le nouvel exercice vient s’afficher en-dessous du premier, mais selon la résolution de votre écran, il peut être masqué et rien n’indique qu’il se soit passé quelque chose !

L’accumulation de données dans une même fenêtre est assez déroutante et il est difficile d’y voir clair. Le site web de CoopMaths est lui aussi largement perfectible. Le projet est en tout cas ambitieux et mérite d’être encouragé. Nul doute qu’il pourra rendra service. À noter que plusieurs sites académiques y font référence, entre autres Orléans-Tours, Versailles et Aix-Marseille.

C’est un phénomène de plus en plus fréquent : on s’empresse de mettre en ligne des versions balbutiantes de programmes qui s’avèrent truffés de bugs. Des exemples récents en témoignent. L’application MIA seconde, censée être un outil de remédiation pour les élèves, a été vivement critiquée. Commandée à une entreprise privée, elle a de surcroît coûté très cher. Et que dire de Lucie, l’intelligence artificielle présentée comme le ChatGPT français, que le CNRS a été contraint de retirer trois jours après l’avoir publiée (certains esprits chagrins osaient mettre en doute le fait que les vaches puissent produire des œufs…) ?

Imparité…

Dans un entretien au Monde 🔒, le mathématicien Elyes Jouini, professeur à Paris-Dauphine, directeur de l’Institut universitaire de France, directeur de la chaire Unesco Femmes et science, explique que la disparition du « plafond de verre » ne suffit pas à garantir l’égalité entre femmes et hommes pour l’accès aux sciences. Le constat est que c’est dans les pays les plus développés et égalitaires que l’orientation des femmes vers les sciences est la plus faible. Bien que les femmes puissent y entrer dans de meilleures conditions sur le marché du travail, « est véhiculée l’idée qu’il y aurait des métiers pour femmes et d’autres pour hommes, […] l’un des secteurs les plus rémunérateurs, la science, devenant une chasse gardée masculine ».

Vie de la recherche

Pour la communauté de la recherche scientifique française, ce mois de janvier aura été marqué par une très forte mobilisation contre la décision de modifier radicalement le financement des laboratoires du CNRS. Son PDG, Antoine Petit, avait annoncé en décembre la création d’un label d’excellence qui serait attribué à un quart des laboratoires existants, qui deviendraient ainsi des key labs et recevraient des dotations importantes, accaparant la plus grande partie du budget de l’organisme et condamnant pratiquement tous les autres labos. Cette politique est dans la droite ligne de ce qu’Antoine Petit déclarait dès 2019 dans une tribune des Échos, appelant de ses vœux une loi de programmation pluriannuelle de la recherche « ambitieuse, inégalitaire – oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne, qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l’échelle internationale ». Il y affirmait aussi que « nous devons être capables d’offrir aux meilleurs [c’est nous qui soulignons] des environnements de travail, « des packages », alléchants, et des salaires décents ».

Mais la réforme annoncée il y a quelques semaines n’est pas une initiative ponctuelle du PDG. Elle s’inscrit dans un projet cohérent des gouvernements successifs de la période récente, décrit par exemple dans un article du Parisien et dans celui du Figaro du 15 janvier où l’on peut lire notamment : « Le premier ministre a bien mentionné devant les députés un « mouvement de réforme de l’action publique », qui passerait par une réduction du nombre et des crédits des agences et opérateurs de l’État, parmi lesquels les agences régionales de santé, Business France ou encore le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ».

Cette réforme d’inspiration ultra-libérale et ultra-élitiste a entraîné le lancement d’une motion de défiance demandant son retrait pur et simple et la démission d’Antoine Petit. Elle a été massivement signée (et continue de l’être) par les différents acteurs de la recherche. À la date du 2 février, elle avait recueilli plus de 11 000 signatures. Elle a eu un écho important dans les médias (France Info, Le Monde 🔒, AEF Info 🔒, Libération 🔒…). Plusieurs associations ou institutions, y compris au sein même du CNRS, se sont opposées, parfois « fermement », à la politique des key labs. C’est le cas du Conseil scientifique de l’INSMI (l’institut de mathématiques du CNRS, dont la motion a reçu le soutien de la Société française de statistique), de l’Assemblée des Directions de Laboratoire, qui a effectué un sondage édifiant d’où il ressort que, sur les 428 directions qui se sont exprimées, 336 sont opposées au nouveau dispositif, 27 y sont favorables et 65 n’ont pas d’avis, de la Coordination des responsables des instances du CoCNRS (Comité national de la recherche scientifique), de la SMF et de la SMAI qui ont publié un communiqué commun, de France Universités (la conférence des président·e·s d’université) qui demandait un moratoire sur cette réforme, de la conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, qui déplore un « manque de concertation » et émet de « vives réserves sur le fond »,

Côté syndicats, la protestation est générale. Dès le 18 décembre, le SNCS (syndicat national de la recherche scientifique – FSU) avait refusé « la politique destructrice des “key-labs” » et réclamé une conférence nationale de la recherche. Il est revenu à la charge le 15 janvier par un communiqué commun avec le SNESup-FSU. Le SNPTES-UNSA, pour qui « les « Key Labs » ne sont pas l’avenir du CNRS », estimait en décembre que 75 % des labos et plus de 54 % des personnels seront victimes du nouveau dispositif alors que « ces personnels se sentent d’ores et déjà déclassés et délaissés par le CNRS ». Ce syndicat a réaffirmé sa position en janvier, après une vaine entrevue avec Antoine Petit. Le SGEN-CFDT a exprimé « son opposition à la politique des KeyLabs » dans une Déclaration liminaire au CNESER du 14 janvier 2025. FO-ESR a dénoncé la mise « au pain sec [des] trois-quarts de la recherche française ». Pour le SNTRS-CGT, qui a établi un dossier très complet sur le sujet, « cette opération est un plan social qui ne dit pas son nom ! ».

Plusieurs rassemblements de protestation ont eu lieu le 27 janvier. Sous l’œil de France Bleu, une centaine des 2 700 agent·e·s du CNRS Occitanie Ouest ont manifesté à Toulouse (La Dépêche en a compté 250). À Orléans, La République du Centre a suivi un groupe de protestataires. Mais la manifestation principale avait lieu à Paris, devant le siège du CNRS. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l’appel de 15 organisations syndicales, comme l’indique AEF Info 🔒.

Le ministre, Philippe Baptiste

C’est probablement cette forte mobilisation, intervenant de surcroît à un moment de grande incertitude politique, qui a conduit le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Philippe Baptiste, a éteindre le feu, ou au moins l’atténuer. Pour cela il a pratiquement désavoué le PDG du CNRS, en lui imposant d’annoncer un moratoire de quelques mois (voir l’article du site NEXT). Jusque là, Antoine Petit n’avait pas reculé d’un pouce, adoptant même selon des témoins une attitude agressive et provocante lors d’une réunion avec les nouvelles directions de laboratoire.

Mais ce moratoire ne satisfait nullement les opposants à la réforme, qui continuent à en réclamer l’abandon pur et simple et appellent à maintenir la pression.

Le site RogueESR, dont nous parlions dans notre revue de presse de décembre, a réuni une abondante documentation sur cette affaire des key labs. On lira aussi avec intérêt l’article de Julien Gossa sur son blog du site de L’Étudiant.

Sont également intéressantes les réflexions du chercheur en informatique David Monniaux sur le financement de la recherche Il nous les fait partager sur son blog de Mediapart.

Dans un communiqué de France Universités, les présidentes et présidents d’universités continuent de se plaindre des restrictions budgétaires prévues par le projet de loi de finance 2025. Elles « mettent en jeu la survie des universités », alors que « la volonté affichée par le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, de faire de l’éducation et de l’enseignement supérieur des priorités gouvernementales a constitué un signal positif, hélas très vite rattrapé par les restrictions budgétaires pesant sur les universités ». Saluons la lucidité de ces responsables…

À ne pas manquer

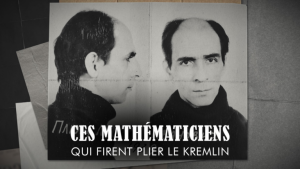

Lundi 10 février à 20h30 sur LCP, l’émission DébatDoc sera consacrée au film Ces mathématiciens qui firent plier le Kremlin, réalisé par Mathieu Schwartz, petit neveu de Laurent Schwartz.

Ce documentaire repose sur le témoignage inédit et exclusif de Tatiana Pliouchtch, la femme de Léonid, mais aussi sur celui de Michel Broué, cheville ouvrière du comité des mathématiciens, de Pierre Juquin, alors au comité central du PCF, de Laurent Mauduit, ancien trotskiste, ou de Bernard Guetta, alors au Nouvel Obs.

Le film a été projeté à l’Académie des Sciences lors de la remise du prix Maurice Audin de mathématiques le 27 novembre dernier.

En bref

Dans une tribune de Libération 🔒, un collectif de jeunes chercheur·se·s, constatant « une précarité croissante et à une absence de perspective de carrières », plaide pour « une refonte globale, en favorisant les approches pluridisciplinaires et en adaptant les critères de recrutement et d’évaluation au défi socioécologique »et appellent de leur vœux « une métamorphose socioécologique de la recherche ».

Selon un article du Monde 🔒, « une trentaine de chercheurs, d’éditeurs de journaux scientifiques, d’entrepreneurs et surtout de spécialistes en détection de fraude ont signé, le 18 décembre, un texte s’engageant, face à « une multiplication des publications peu fiables et des pratiques douteuses », à « dissiper cette pollution en signalant les papiers, les acteurs et les systèmes problématiques, en atténuant les effets et en désincitant de tels comportements à l’avenir ».

Le Tour de France des bibliothèques du RNBM (réseau national des bibliothèques de mathématiques) fera étape le 7 février 2025 à l’Institut Camille Jordan de Lyon, pour un webinaire pour les bibliothèques de Lyon et Saint-Etienne. Le ton sera informel, avec la première demi-heure consacrée à la présentation de la bibliothèque intervenante et la deuxième dédiée à un temps d’échange, de questions et de discussions.

Parité

Julie-Victoire Daubié Première femme bachelière en 1861

Début décembre, Femmes et Mathématiques a organisé en collaboration avec le Centre François Viète un colloque à la Faculté des Sciences de l’Université de Nantes, à l’occasion du centenaire de l’égalité des filles et des garçons devant le baccalauréat. (Revoir cet article de The Women’s Voices). Début janvier, Le Figaro publiait un article 🔒 : Culturel ou biologique ? Entre les femmes et les mathématiques, un désamour tenace et difficile à conjurer. La SMF, la SMAI, la SFdS et l’association Femmes & Mathématiques ont répondu dans un communiqué qu’elles tenaient « à rappeler qu’aucune étude scientifique ne vient étayer les affirmations liant le faible nombre de femmes s’engageant dans des études à forte composante mathématique avec une quelconque base biologique. En revanche, de nombreux travaux de recherche démontrent le rôle des processus sociaux liés notamment aux stéréotypes et aux critères de sélection » en renvoyant les lecteurs au livret publié il y a quelques années par Femmes et Sciences, qui est tout à fait d’actualité.

De son côté L’émission Quotidien sur TMC (chaîne du groupe TF1 consacrait mi-janvier son dossier de la semaine à filles + maths = un problème français. La chaîne soulignait que « l’écart de niveau en mathématiques entre filles et garçons en France semble être le plus élevé des pays d’Europe (d’après une étude de l’OCDE) » et ajoutait : « et honnêtement pour nous c’est un peu la honte ! » !

Le Comité parité de l’Institut Fourier (université Grenoble Alpes) vient de mettre en ligne un petit film, R.A.S. (jusqu’ici tu vas bien ?), qui rassemble des témoignages de collègues mathématiciennes de l’Institut récoltés pour la journée de rentrée du laboratoire. « Un concentré du sexisme ordinaire dans un laboratoire de mathématiques » commente Femmes et Maths !

Pourtant les actions en faveur de la parité se multiplient. Le mardi 11 février, à la Maison Poincaré, se déroulera sous l’égide de Lecture Jeunesse une matinée exceptionnelle dédiée à la thématique Filles, sciences et culture. Une retransmission en direct est prévue et un replay sera disponible quelques jours après l’évènement quelques jours après l’évènement sur la page Youtube de Lecture Jeunesse.

Le jeu Rattrape-moi si tu peux est une initiative intéressante. Conçu par l’université de Bordeaux, il permet de sensibiliser aux inégalités et situations de discrimination que l’on peut rencontrer au cours d’une carrière professionnelle. Les dés sont jetés. En fonction des quatre principaux critères de discrimination – sexe, âge, origine et handicap – on observe de manière fictive les inégalités auxquelles les personnels de la recherche, de l’enseignement ou de l’administration peuvent être confrontés.

À l'honneur

En décembre 2024 nous apprenions le décès de Jacques Roubaud. Le Book Club de FranceCulture lui a consacré une émission au début du mois de janvier, “Dans les pas de Jacques Roubaud (1932-2024)”1Retrouvez nos articles sur Jacques Roubaud : Quelques vies plus ou moins brèves de Jacques Roubaud, Poésie, spirales, et battements de cartes. Jacques Jouet, lui aussi membre de l’Oulipo, et Jean-François Puff, professeur des universités en littérature française des XXe et XXIe siècles, se replongent dans son œuvre.

Interview du poète Jacques Roubaud le 5 juin 2009 dans le quartier du Marais, Paris.

Le mathématicien ou la mathématicienne “la plus intéressante”

Le créateur le dit lui-même sur son blog : il a lancé cette compétition “juste pour le fun”. En 2018, Christian Lawson-Perfect lance cette compétition où à chaque match “le mathématicien qui donne les choses les plus intéressantes dans chaque groupe, selon votre choix, continue de partager une autre chose mathématique amusante au tour suivant.” Il ajoute : “Afin de faire en sorte que tout cela soit cohérent, nous allons appeler la personne qui remporte Le mathématicien le plus intéressant du monde (2024)”

La compétition a été menée en 2019 et 2020 et était de retour en 2024 et a opposé 16 personnes issues de tous les continents. Qui est donc l’heureux gagnant ou l’heureuse gagnante ?

Il s’agit de Angela Tabiri, comme le rapporte BBC Afrique, “la première Africaine à remporter le concours”. La mathématicienne de l’Institut africain des sciences mathématiques (Aims) a de quoi être “intéressante”. Comme le rapporte sa biographie sur le blog de Christian Lawson-Perfect : “Angela Tabiri est une mathématicienne et une experte en mentorat de jeunes dans le domaine des STEM au Ghana. Elle est la fondatrice de Femafricmaths, une organisation à but non lucratif qui promeut les mathématiciennes africaines pour mettre en évidence la diversité des carrières après un diplôme en mathématiques. “

Et aussi ce mois-ci...

- « Thomas Mordant, génie des maths et porteur de la maladie des os de verre » : LePoint propose une rencontre avec ce spécialiste de la géométrie algébrique de 26 ans

- « Prix science ouverte pour le logiciel libre de mathématique PARI/GP » : Ce logiciel a reçu le Prix science ouverte du logiciel libre de la recherche. Un article sur le site de CNRS Mathématiques permet de le découvrir

- « Javad Mashreghi honoré par une université hongroise » : Le site de l’université Laval explique cette distinction qui fait suite à la publication d’un article dans Acta Scientiarum Mathematicarum

- « Interview avec Messaoud Ariba : « Combiner le théâtre et les maths pour captiver l’attention des élèves » » L’enseignant marocain vient d’être récompensé pour ses pratiques pédagogiques par le Global Teacher Prize. Il a su transformer un cours de mathématiques en une expérience théâtrale. Il donne une interview à L’Opinion.

Diffusion

La place des chiffres et des mathématiques dans la société

Nous relevons ce mois-ci, deux interventions médiatiques qui marquent l’importance d’une approche critique face aux chiffres et aux statistiques.

.

D’une part, celle d’Elise Janvresse, professeure à l’université de Picardie Jules Verne et directrice adjointe scientifique à CNRS Mathématiques. Dans une vidéo de VideoDiMath à voir aussi sur le site de IdM, elle analyse les paradoxes statistiques et les erreurs d’interprétation des données qui influencent la politique, l’économie et la santé publique. À travers des exemples concrets, elle illustre comment des erreurs de raisonnement ou des biais dans la présentation des chiffres peuvent fausser notre perception de la réalité. Elle met notamment en garde contre les abus de la moyenne et de la médiane, ainsi que les mauvaises interprétations des tests médicaux, comme ceux du Covid. Cette intervention souligne la nécessité d’une éducation aux statistiques pour éviter les manipulations des chiffres dans l’espace public.

Cependant, cette éducation n’est pas toujours facile à faire. Dans une émission de Sud Radio, Martin Andler, mathématicien, professeur émérite à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, met en avant la baisse des compétences mathématiques en France. Un problème de société aux implications profondes. Il souligne le déclin du niveau en mathématiques chez les élèves français et ses conséquences sur l’avenir scientifique et technologique du pays. Selon lui, cette baisse des compétences pose un problème majeur non seulement pour la formation des futurs scientifiques, mais aussi pour la capacité des citoyens à comprendre les enjeux économiques et technologiques de notre époque. Dans cette émission, il appelle ainsi à un renforcement de l’apprentissage des mathématiques dès le plus jeune âge et insiste sur la nécessité d’une meilleure formation des enseignants.

Mathématiques appliquées : de la recherche aux applications modernes

Ce mois-ci, Nicolas Curien et David Harari proposent, à travers des vidéos de Paris-Saclay, une exploration des surfaces aléatoires et de la géométrie algébrique, mettant en avant les outils mathématiques essentiels à l’analyse de structures complexes. Ces vidéos visent aussi à susciter l’intérêt des jeunes pour les mathématiques.

Mathématiques et pédagogie : transmettre la passion

L’importance de la transmission est également mise à l’honneur avec la remise des prix des Olympiades en mathématiques et en anglais au Bénin, une initiative qui célèbre l’excellence académique. Enfin, “Maths à l’Oriel” illustre comment les mathématiques peuvent être enseignées de manière ludique, ici par le biais de la jonglerie, montrant que l’art et la science ne sont pas si éloignés.

Et aussi, ce mois-ci...

- « Des mathématiques au droit, la polysémie d’un mot. » A écouter sur FranceCulture, dans l’émission Avec Philosohpie : “Résolution” est un mot polysémique. En effet, il est utilisé aussi bien dans le domaine juridique que dans la sphère scientifique. Mais comment comprendre cette diversité de sens ? »

- « La perfection de la nature expliquée par les mathématiques. » A écouter aussi, mais sur RFI cette fois-ci.

- « Le mathématicien Cédric Villani en visite à Toul. » Une émission d’Ici pour présenter la rencontre entre les élèves du collège Valcourt et du lycée Majorelle et le mathématicien. « Il a donné une conférence sur la place des femmes dans les sciences. »

Parutions

En librairie

Si Einstein avait su signé par Alain Aspect, co-récipiendaire du Prix Nobel de physique 2022 (avec John F. Clauser et Anton Zeilinger pour leurs travaux expérimentaux sur l’intrication qui ont permis d’appréhender le cœur de la théorie quantique) et membre de l’Académie des Sciences, sorti début janvier n’est pas passé inaperçu. Un livre majeur nous dit l’éditeur dans lequel l’auteur “retrace les travaux qui lui ont valu le prix Nobel” et “la genèse du problème qu’il a cherché à résoudre en le replaçant dans l’histoire de sa discipline et des débats entre Einstein et Bohr, entamés à la fin des années 1920 au sujet de la physique quantique, puis des découvertes de John Bell”.

Alain Aspect en 2016

L’Express écrit que le “grand chercheur explique avec pédagogie les bizarreries de la physique quantique, tout en dénonçant les détournements pseudoscientifiques du mot quantique”. C’est à lire dans la présentation de l’interview publiée dans Grand entretien titré Michel Onfray ne comprend manifestement rien au quantique.

Dans La Dépêche Laurana Cazeneuve parle “de la plongée du prix Nobel Alain Aspect dans une controverse historique” et ajoute : “Au-delà de la controverse entre Einstein et Bohr, Alain Aspect revient sur la façon dont la physique quantique a marqué sa vie, avant le prix Nobel”. Elle insiste également sur la passion de l’auteur pour “expliquer, transmettre, en utilisant au maximum des mots simples, clairs” qui est “retranscrite à travers son livre“. “Au-delà des récompenses et des tables rondes en compagnie des sommités, Alain Aspect … manifeste toujours le même amour du partage de savoirs”.

France Inter recevait dans sa Matinale Alain Aspect le lendemain de la sortie de son livre, pour en parler mais surtout pour délivrer deux messages importants.

Le premier cible les jeunes. Il continue à les encourager à s’orienter vers les carrières des scientifiques car “le besoin est plus criant que jamais que les jeunes aillent vers la science”.

Le second c’est l’importance du “long terme” dans la recherche scientifique.” Il s’écoule des décennies entre les recherches fondamentales et leurs applications, “un délai que la France n’a pas assez en tête, selon lui”. Il insiste sur le fait que “même s’il faut accepter quelques sacrifices, parce que le budget de la France est ce qu’il est, il ne faut pas massacrer un secteur ou un autre“.

Espérons que ces messages seront entendus …

Un peu plus d’une semaine après, sur les ondes de France Culture, c’est surtout de vertiges quantiques dont il est question dans la Conversation Scientifique avec Etienne Klein . Après avoir retracé le parcours d’Alain Aspect, il s’agissait de savoir quelle fut la nature du débat entre Niels Bohr et Albert Einstein au sujet de l’interprétation de la mécanique quantique, l’intrication de deux particules et d’investir un peu l’étrange monde quantique où le sens commun est vite dépassé.

Il est certain que d’autres réactions émergeront par la suite. En attendant nous vous laissons le plaisir de découvrir et d’apprécier ce passionnant ouvrage.

Le calcul à découvert

Les Editions du CNRS ont sorti fin janvier un nouvel opus de la série “à découvert” qui a débuté en 2010. Le calcul à découvert va ravir les amateurs de culture mathématique, les passionnés de calcul, toutes celles et tous ceux qui souhaitent mieux comprendre l’un des principaux rouages de l’évolution des sciences de nos jours. C’est à la fois une remarquable synthèse de millénaires de progrès dans un domaine de plus en plus crucial de nos jours et une introduction aux développements et aux aspects les plus récents de la science. “Présentation riche, auteurs prestigieux, contenu très varié !” écrit Roger Mansuy, enthousiaste, dans un post sur LinkedIn.

Dans sa préface Antoine Petit écrit : “Aucune discipline scientifique et aucun secteur industriel ne peuvent se passer du calcul et de la science informatique qui constituent aujourd’hui un puissant moteur de croissance”. Il précise un peu plus loin les objectifs poursuivis à travers ces publications : “Ce nouvel opus de la série à découvert s’inscrit dans la volonté du CNRS d’œuvrer à rendre visible au grand public les objets de recherche et les méthodes d’exploration qui ont cours dans nos laboratoires”.

Comme c’est souligné dans la présentation, “des questions cruciales telles que la consommation énergétique, la mutation des métiers, la protection de la vie privée et la sécurité y sont également abordées”. Aucun aspect et aucune époque n’ont été oubliés : L’Histoire de l’antiquité à nos jours, les tables de logarithmes ou la règle à calcul, les machines à calculer mécaniques, les ordinateurs, le calcul intensif, l’algorithmique et la programmation, le Big Data et l’IA, les applications du calcul, l’impact du calcul dans les avancées récentes de la science, les enjeux sociétaux, les nouvelles approches…

Plus de soixante textes, très accessibles, agréablement illustrés ont été rédigés par des scientifiques prestigieux et coordonnés par Mokrane Bouzeghoub, Michel Daydé, Christian Jutten. Ils sont regroupés en dix parties et un petit complément dédié aux machines à calculer, des bouliers aux supercalculateurs. Cela permet au lecteur d’entrer dans le livre par n’importe quelle “partie” selon ses goûts, ses envies, ses centres d’intérêt. Il trouvera d’autre part à la fin un glossaire et la liste des contributeurs.

Depuis 2010, Elsa Godet , infographiste et journaliste scientifique , assure avec talent le suivi éditorial et la conception graphique de chaque ouvrage de la série “à découvert”. Au delà de la qualité des textes de vulgarisation présentés, ses compétences dans les différents domaines de la communication apportent une incontestable fluidité de lecture et permettent de faire passer des messages importants de nos jours. Cela n’échappe pas aux différents lecteurs et lectrices.

En kiosque

Le mensuel Pour la Science affiche en première de couverture du numéro de février l’archéozoologie qui est au cœur d’un dossier consacré à la domestication de la plus belle conquête de l’homme. En effet une série de découvertes archéologiques et génétiques récentes éclairent l’origine de la domestication de cheval (revoir à cette occasion ce communiqué de presse du CNRS).

La rubrique logique et calcul tenue mensuellement par Jean-Paul Delahaye déniche, depuis des décennies, des trésors de curiosités mathématiques pour le plus grand plaisir des curieux. En février il nous parle dans son article “Des suites exotiques pour écrire les nombres” de systèmes de numération utilisables par les technologies du numérique. Car “aujourd’hui encore, on perfectionne les systèmes de représentation des nombres entiers, et l’on en découvre même de nouveaux”. Il nous propose ainsi une agréable promenade où il est question des suites de Fibonacci, des entiers représentés en numération de Zeckendorf, du code de Gray-Gros, du système ternaire équilibré et d’un nouveau système qu’il nomme « binaire alternant » et mis au point en 2024 par Péter Hajnal.

Pierre-Simon Laplace

Après avoir livré un hors série consacré aux trésors des polygones (voir la revue de presse du mois dernier), Tangente publie un numéro Bibliothèque Tangente sur Pierre-Simon Laplace, “un savant des lumières” qui détaille les multiples facettes du Newton français. Son nom (la particule est généralement omise) est largement présent dans de multiples domaines scientifiques et la postérité de ses travaux a ouvert de nombreuses pistes qu’emprunteront par la suite de prestigieux savants comme Gauss, Legendre ou Poincaré. Il a ouvert l’ère moderne des probabilités, il a su expliquer les mouvements des marées ou les liens entre les trajectoires de Saturne et Jupiter… Cinq copieux dossiers apportent un éclairage clair et accessible sur le personnage, souvent mal connu ou mal jugé, sa vie et son immense contribution scientifique ainsi que son apport à la philosophie des sciences. Chacun peut facilement choisir son entrée. Au fil des pages on découvre une personnalité bien plus profonde et complexe que le suggèrent trop souvent des jugements hâtifs et tranchés. Il est pratiquement impossible de résumer en cent cinquante pages son héritage scientifique, par ailleurs bien détaillé dans de nombreuses publications ou articles scientifiques, mais c’est une invitation à en savoir plus et une juste reconnaissance de l’homme et de son œuvre. Voilà un ouvrage que l’on peut mettre dans toutes les mains et surtout dans toutes les bibliothèques ! Ajoutons que, comme il se doit dans toutes les publications de Tangente, le lecteur a le droit de faire une petite pause agrémentée de jeux et problèmes récréatifs proposés par Michel Criton.

Le magazine Tangente (qui sort tous les deux mois en kiosque) titré Au cœur de l’ellipse – D’Appolonius aux superellipses apporte avec les vœux de la rédaction pour la nouvelle année d’agréables promenades mathématiques. Avec d’abord un copieux dossier historique sur Condorcet, ensuite un second dossier tout aussi passionnant pour redécouvrir une belle conique, l’ellipse, qui a un peu déserté les programmes de l’école. Enfin une série d’articles commence avec quelques belles propriétés mathématiques qui caractérisent 2025 ou des Histoires curieuses de mathématiques repérées par Roger Mansuy. Ce dernier jette un coup de projeteur bienvenu sur les remarquables vidéos, courtes et dynamiques, que Noëlle Krajcman partage depuis plusieurs mois sur son compte Instagram et Tiktok. Il écrit : “Le soin apporté à la conception des vidéos est un gage de sérieux et les informations sont recoupées et sourcées avant d’être incorporées à une vidéo ; son expérience de médiatrice fait le reste pour garantir une grande accessibilité”.

.

Enfin, signalons que Science et vie Junior qui est une publication à vocation généraliste pour les “kids” a sorti dans son dernier numéro un article passionnant de Charlotte Mauger titré “Maths Magiques”, très agréablement illustré par Dab’s. L’autrice n’hésite pas à donner la parole à Yves Merret et Dominique Souder. Ils ont un point commun : enseignant ou ancien enseignant de mathématique, ils ont depuis toujours une passion communicative pour la magie (voir ici) et savent la transmettre. Ceux qui veulent en savoir un peu plus pourront lire par exemple le dernier livre de Dominique Souder.

.

Avant de terminer, quelques mots sur un média scientifique généraliste (que vous ne trouverez ni en kiosque ni en librairie), de grande qualité, qui est à l’intersection d’une publication papier (vous pouvez le télécharger gratuitement), d’un site web et d’une publication électronique : CNRS Le Journal. “L’objectif est clairement affiché : partager largement avec les amateurs de science, les professeurs et leurs élèves, les étudiants et tous les citoyens curieux, des contenus que nous destinions jusque-là à la communauté des agents du CNRS, chercheurs, ingénieurs et techniciens, ceux des labos comme ceux des bureaux”.

Dans le numéro de décembre vous retrouverez un article, Alexandre Grothendieck, un génie engagé (disponible aussi en anglais) qui parle non seulement de son inestimable apport scientifique mais aussi ses engagements politiques. Charlotte Mauger livre une interview de Leila Schneps qui avait décidé avec des mathématiciens et d’anciens militants qui ont connu Alexandre Grothendieck de créer le Grothendieck Circle afin de rassembler ses archives (voir ici).

Histoire des mathématiques

À écouter

La mathématicienne Nathalie Ayi, connue pour son podcast Tête-à-tête Chercheuse(s), s’est associée à l’auteurice de podcast et de poèmes Claire-Selma Aïtout dans une série d’épisodes audio présentée par France Inter, La Saga des maths. Leur ambition est de “raconter les maths plutôt que les expliquer”, en contant la vie de :

- Alan Turing, mathématicien anglais considéré comme l’un des fondateurs de l’informatique ;

Alan Turing

- Émilie du Châtelet, femme de sciences et de lettres du 18ème siècle reconnue pour sa traduction des Principia de Newton, auxquels elle apporta des compléments et dont elle fit un brillant commentaire ;

Émilie du Châtelet

- Hypathie d’Alexandrie, qui au 4e siècle après Jésus-Christ fut une influente philosophe et mathématicienne ;

Hypathie d’Alexandrie

- Christine Darden, la première femme afro-américaine à être promue à des postes de direction à la NASA et spécialiste du bang supersonique ;

Christine Darden

- Leonardo Fibonacci, dont la notoriété est due à son influence dans l’importation des chiffres indo-arabes en Europe et à la suite qui porte son nom.

Leonardo Fibonacci

Du côté de Radio France, le podcast Sciences Chrono a mis l’histoire des mathématiques à l’honneur en invitant Agathe Keller, historienne des mathématiques. Dans cet épisode nommé Mathématiques indiennes : de l’Indus au sinus, elle raconte comment des concepts comme ceux de numération, trigonométrie ou algorithme ont voyagé à travers l’espace et le temps, à l’oral comme à l’écrit, dans le monde indien et au-delà de ses frontières.

À lire

Comment expliquer la légende biblique du Déluge ? C’est la tâche à laquelle se sont attelés certains mathématiciens et physiciens du 17e siècle, d’après l’article de National Geographic intitulé Newton croyait qu’une comète avait causé le Déluge décrit dans la Bible. En effet, James Force, spécialiste des scientifiques de l’époque, raconte que « ce qui a distingué Whiston et Newton des scientifiques modernes est qu’ils partaient du principe que la Bible était littéralement vraie, et que le “livre de la nature” de Dieu pouvait servir à comprendre l’autre livre de Dieu, la Bible ». Or, le théologien britannique Thomas Burnet calcula que toute l’eau de la Terre n’aurait pas suffi pas à causer le Déluge, même en quarante jours et quarante nuits de pluie. Cherchant alors une explication scientifique, croyant fermement que les lois physiques de l’Univers étaient divines, William Whiston fit l’hypothèse qu’une comète avait été la cause de ce phénomène biblique. Sa théorie fut réfutée par la suite.

Hedy Lamarr, quand l’éclat de la star hollywoodienne fait de l’ombre à la scientifique

Dans le journal du CNRS, la mathématicienne Olga Paris-Romaskevich et l’astrophysicienne Isabelle Vauglin expliquent l’invention d’un système de codage des transmissions de données par l’actrice Hedy Lamarr et le pianiste George Antheil. Dans cet article intitulé Hedy Lamarr, le génie scientifique éclipsé par la beauté est présenté le brevet intitulé « Système de communication secrète » déposé par les deux artistes en 1941 auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Après une explication de ce système, sont discutés des enjeux, encore d’actualité, de la place des femmes en sciences.

Crédits images

Philippe Baptiste : Par Bill Ingals — https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/51403674339/in/dateposted/, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109326996

Claire Piolti-Lamorthe / Fabien Durand : © Claire Lommé – https://clairelommeblog.fr/© https://smf.emath.fr

Ces mathématiciens qui firent plier le Kremlin :

© Mathieu Schwartz / LCP

Il est possible d’utiliser des commandes LaTeX pour rédiger des commentaires — mais nous ne recommandons pas d’en abuser ! Les formules mathématiques doivent être composées avec les balises .

Par exemple, on pourra écrire que sont les deux solutions complexes de l’équation .

Si vous souhaitez ajouter une figure ou déposer un fichier ou pour toute autre question, merci de vous adresser au secrétariat.