.

Vous aurez certainement constaté qu’après la revue de presse, qui a entamé sa mue deux mois plus tôt, c’est au tour du site d’Images des mathématiques de faire peau neuve. Nous espérons que cette nouvelle organisation et cette nouvelle charte graphique rendront votre expérience de lecture plus agréable et plus pratique. N’hésitez donc pas à nous écrire pour nous communiquer votre avis à ce sujet, que ce soit pour l’ensemble du site ou pour la revue de presse proprement dite.

Pour en revenir à celle-ci, cette édition du mois de mai est à l’image de la météo ayant régné sur ces quatre dernières semaines : certains endroits restent sans faillir sous un ciel très gris et tendent à nous déprimer, à l’instar des nouvelles provenant du monde de l’enseignement ou de la vie de la recherche, tandis que d’autres sont bien plus ensoleillés et nous mettent du baume au coeur et le sourire aux lèvres au fil de la lecture.

À l’approche des élections européennes, des voix s’élèvent à différents niveaux et (pour une fois) à l’unisson pour interpeller les candidat·es à la députation au sujet du rôle et du devenir de la science et de l’éducation dans nos pays : nous vous en parlons ci-après dans les différentes rubriques concernées. Chaque vote pourra faire la différence quant à la manière dont nous vivrons les prochaines années, donc n’oubliez pas d’aller glisser votre bulletin de vote dans l’urne les 8 et 9 juin prochains !

Ne nous reste qu’à vous souhaiter une lecture aussi instructive et agréable que possible, et à vous donner rendez-vous le mois prochain pour la dernière revue de presse avant la pause estivale !

À la une

- Les mathématicien·nes du monde entier sont à l’honneur le 12 mai, date de l’anniversaire de Maryam Mirzakhani, première femme à recevoir la médaille Fields (en 2014, seulement). À l’occasion de cette journée internationale des femmes en mathématiques, aussi appelée Fête mondiale pour les femmes en mathématiques, de nombreux événements sont organisés de par le monde afin de rappeler que le talent mathématique n’est pas une question de genre, et que pendant trop longtemps, celui des femmes n’a pas été reconnu à sa juste valeur (quand il n’a pas été purement et simplement nié). Au-delà des étendards que sont maintenant les géniales Emilie du Châtelet, Sophie Germain, Ada Lovelace ou encore Emmy Noether, il est important que toutes les filles et femmes puissent se sentir légitimes et soutenues dans leur appétence pour les mathématiques (et les sciences en général), et dans leur choix éventuel d’une carrière scientifique.

- En ce joli moi de mai, qui sonne l’approche des élections européennes, mais aussi le deuxième anniversaire de la réélection du président de la République française, une motion a été déposée lors du dernier congrès de la CFDT éducation, formation, recherche publiques (ex Sgen-CFDT) pour demander “Que l’État accorde sa confiance à la communauté scientifique nationale, la soutienne en lui fournissant les moyens financiers et humains nécessaires pour relever les défis auxquels l’Humanité est confrontée.” Parmi les différents points votés en congrès, que l’on peut retrouver dans cet article en accès libre de Newstank Education, la question du financement de la recherche et celle de l’éthique et de la déontologie sont en très bonne place. Espérons pour nous tou·tes que l’État répondra aux attentes exprimées ici par ce syndicat, et qui reflètent assez fidèlement les inquiétudes de la majeure partie des membres enseignants et chercheurs (sans distinction de genre) de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

- Nous terminons cette Une par un triste anniversaire : il y a presque 20 ans (en novembre 2004), 7 mathématiciens de renommée internationale (parmi lesquels Jean-Michel Bismut, Alain Connes, Jean-Pierre Demailly, Laurent Lafforgue ou Jean-Pierre Serre) tiraient la sonnette d’alarme quant à la dégradation inquiétante de notre système d’enseignement des mathématiques, dans un rapport structuré et accessible, ironiquement mis en ligne sur le site de la Fondation pour l’Innovation Politique. Force est de constater que malheureusement, nombre de leurs constats et de leurs commentaires sont d’une actualité brûlante… et que la situation semble même s’être encore dégradée depuis, comme confirmé par les données chiffrées régulièrement publiées par le collectif Maths et Sciences. Une lecture qu’il serait bon de mettre entre le plus de mains possible !

Vie de la recherche

Élections européennes

.

C’est une grande première : les académies des sciences nationales des 27 États membres de l’Union européenne ont adressé un message collectif à tou·tes les candidat·es aux élections au Parlement européen qui se tiendront dans quelques jours. Cette communication met l’accent sur les quatre points suivants.

- « Renforcer le leadership de l’Union européenne en science et innovation », car la recherche scientifique et ses applications contribuent «à la liberté et à la résilience de l’Union européenne, à sa compétitivité mondiale, à sa prospérité et son bien-être.»

- La richesse de l’ouverture internationale de la recherche, de l’accueil d’étudiant·es et de chercheurs et chercheuses de l’Union européenne et du monde entier. Il est en effet rappelé qu’«Il serait contreproductif d’élever des barrières restreignant la mobilité des étudiants et des chercheurs que l’Union européenne s’honore d’accueillir». Ce rappel est d’autant plus important que les politiques anti-migratoires sont malheureusement désormais courantes dans l’Europe des 27.

- «Investir dans la science et l’éducation». Depuis le traité de Lisbonne, les états de l’Union européenne se sont engagés à investir 3 % de leur PIB dans la recherche et le développement. Or, comme le rappelle un article récent d’EuroNews, «l’UE est loin d’avoir atteint l’objectif de 3 % du PIB en matière de dépenses dans la recherche». Il s’avère que ce point est essentiel, car “la science et l’éducation ne sont pas seulement importantes pour l’économie et la prospérité ; elles apportent la pensée critique et une réflexion indépendante fondamentales pour assurer la vitalité et la résilience des démocraties.”

- Dans un contexte où le rôle tenu par la science dans l’actualité a rarement (voire, n’a jamais) été aussi important (crise climatique, Covid-19, intelligence artificielle, migrations internationales, sécurité alimentaire…), les 27 académies s’unissent pour exhorter «les États membres et les institutions de l’Union européenne à se fonder de manière systématique et avisée sur les connaissances scientifiques dans l’élaboration de leurs politiques». En d’autres termes, la science doit être intégrée aux débats au même titre que la politique, la société et l’économie.

Un communiqué de presse de l’Académie des Sciences française permet d’accéder aux versions française et anglaise de cette déclaration jointe, ainsi qu’à trois interviews de scientifiques français·es allant dans le sens de ces écrits et ne faisant que souligner l’inquiétude ressentie par les chercheuses et chercheurs des pays de l’Union européenne. Dans une tribune parue dans l’Express🔒, Alain Fischer nous en apprend plus sur le contexte dans lequel cette initiative s’intègre : «Le fait que les Académiciens des sciences des 27 pays de l’Union européenne se soient engagés dans cet appel témoigne sans aucun doute d’un sentiment commun d’inquiétude sur la fragilité du respect de ces valeurs, que l’on ne peut malheureusement considérer comme définitivement acquises.»

Bien que cette lettre ait été transmise à toutes les têtes de liste candidates dans toute l’Union européenne, on ne peut que douter que tous et toutes intégreront réellement son contenu. Aussi, n’oubliez pas d’aller voter !

Expression publique des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses

Le 26 décembre 2023, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a adressé par courrier une demande d’avis au Collège de déontologie concernant l’«expression publique des enseignants-chercheurs». Elle y invitait le Collège à réfléchir à l’élaboration de chartes pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à ce sujet. La réponse du Collège de déontologie à cette demande, datée du 29 mars 2024 et publiée dans le Bulletin Officiel du 2 mai 2024, a répondu à cette demande d’avis le 29 mars 2024 d’une manière qui n’a guère dû plaire à la principale intéressée.

En effet, le Collège commence par rappeler que les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, de même que tout·e citoyen·ne, jouissent de la liberté d’expression. Pour ce qui est de ladite liberté dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, «les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité.» De plus, il est explicitement mentionné que ces personnes bénéficient de la liberté d’expression «académique » qui «trouve son fondement dans la qualité (présumée) de l’opinion et sa contribution (potentielle) à l’intérêt général. Pour cette raison, elle doit bénéficier d’un degré de protection particulièrement élevé.»

Ces rappels essentiels (mais manifestement nécessaires) ainsi faits, le Collège recommande que les prises de parole publiques faites dans le cadre de l’exercice de leur fonction se limitent à leur expertise (domaine de spécialité des travaux de recherche et domaine de leurs enseignements). Dans cette optique, «le Collège recommande que les universitaires évitent les sujets controversés qui ne sont pas en rapport avec leur champ d’expertise ou – lorsqu’ils le font – précisent qu’ils ne s’expriment pas en leur qualité professionnelle ou au nom de leur institution ». Pour ce qui est enfin de la charte demandée par la ministre, le Collège répond qu’il «encourage les différents établissements d’enseignement supérieur à élaborer une charte relative à la libre expression des enseignants-chercheurs.»

Et aussi, ce mois-ci...

- À l’heure où les questions de science ouverte et de publication “open access” sont au coeur de discussions parfois intenses, le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) a mis en ligne ce mois-ci le contenu des échanges s’étant tenus lors d’un webinaire sur la thématique “Ouvrir ses publications et préserver ses droits : quelles solutions ?”. Ce dernier était articulé autour des trois invité·es suivant·es : Daniel BATTESTI, éditeur à la MSH de Dijon (UAR3516) et membre du réseau MÉDICI; Cécile BEAUCHAMPS, éditrice aux Presses universitaires de Caen et membre du réseau MÉDICI; Benoît PIER, directeur de recherche au CNRS au Laboratoire de mécanique des fluides et d’acoustique (LMFA,CNRS, École centrale de Lyon, université Claude-Bernard Lyon 1 et INSA de Lyon) et correspondant pour la science ouverte de CNRS-Ingénierie.

- Zhang Yongzhen, le chercheur chinois qui a décrypté le Covid-19, doit batailler pour conserver son laboratoire de recherche à Shanghaï : l’édition du 13 mai du journal Le Monde🔒 reprend l’historique de cette opposition entre le scientifique et son gouvernement, assez emblématique des tensions actuelles entre les mondes politique et scientifique…

Recherche et applications

Multiplier des matrices

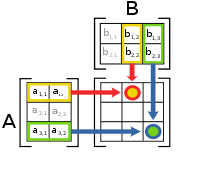

“Entrez dans les matrices !” Voilà la proposition que nous fait ce mois-ci le Journal du CNRS, grâce à un article retraçant la course à l’optimisation de la multiplication matricielle. La journaliste Charlotte Mauger commence par y rappeler que ces tableaux de valeurs ont été introduits comme support pour la résolution de systèmes d’équations linéaires. Pour autant, ces tableaux ne sont devenus des « matrices » que lorsque l’on a pu faire des opérations avec. “Ce saut va se faire au milieu du XIXe siècle, avec les travaux d’Arthur Cayley”, affirme l’historienne Karine Chemla.

-

Multiplication de deux matrices

Depuis, les matrices – et notamment leurs multiplications – se sont incrustées dans plusieurs algorithmes. Or, cette opération est coûteuse en termes d’opérations. “Dès les années 1960, mathématiciens et informaticiens se sont demandé si les matrices pouvaient être multipliées avec moins d’opérations. Volker Strassen (mathématicien allemand, ndlr) s’était mis en tête que cela n’était pas possible. C’est pourtant lui qui a trouvé le premier un algorithme permettant de résoudre un produit de matrices en moins de \( n^{3} \) étapes », selon Clément Pernet. Voilà qui donne le top départ d’une course à l’optimisation des algorithmes de produit matriciel.

-

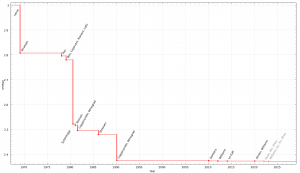

Complexité de la multiplication matricielle

Cette course est loin d’être finie puisque le dernier progrès notable en ce sens date de 2023. Alors, jusqu’où la complexité de cette opération descendra-t-elle ?

Une nouvelle borne pour le problème d’empilement des sphères

Dans une prépublication déposée en décembre 2023 sur ArXiV, une équipe de quatre chercheurs a annoncé avoir trouvé une nouvelle borne inférieure pour le problème d’empilement des sphères en dimension arbitraire. Le King’s College London (qui héberge trois des quatre chercheurs sus-mentionnés) a publié ce mois-ci un communiqué de presse (en anglais, une traduction étant disponible sur le site Enerzine) pour présenter ce résultat.

-

La meilleure façon de ranger des boulets de canon !

Selon eux, ce problème a vu le jour quand le mathématicien et astronome anglais Thomas Harriot s’est interrogé quant à la manière de transporter des boulets de canon en perdant le moins de place possible. Rapidement, il aurait demandé l’avis de l’astronome Johannes Kepler, “qui a suggéré en 1611 que l’on ne pouvait pas faire mieux que « l’emballage cubique centré sur la face », qui s’apparente aux pyramides carrées et triangulaires utilisées pour emballer les oranges dans les supermarchés”. Mais affirmer n’est pas prouver, et cette conjecture de Kepler ne fut démontrée qu’en 2017 par le mathématicien Thomas Hales. Voilà un aperçu de la solution en 3 dimensions :

-

Empilement compact en dimension 3

À l’heure actuelle, les seuls cas où la question de l’empilement optimal est résolue concernent les dimensions 1, 2, 3, 8 et 24, ces deux derniers cas ayant fait notamment l’objet des travaux de la mathématicienne Maryna Viazovska.

“Lorsqu’il s’agit de très grandes dimensions, on en sait très peu. En conséquence, les mathématiciens doivent utiliser des « limites » lorsqu’ils déterminent la densité de compactage optimale dont ils savent qu’elle existe pour des problèmes de compactage dans des dimensions inférieures. Ces limites fonctionnent comme des limites supérieure et inférieure de ce que pourrait être ce nombre optimal”, est-il rapporté dans ce communiqué. Les mathématiciens et mathématiciennes essaient donc de trouver comment réduire cette borne, et c’est ce qu’a réalisé cette équipe de quatre mathématiciens.

Quand les maths permettent de faire de bonnes affaires… en cas de décès

Nous terminons cette rubrique par un court extrait (1’50) du reportage d’Envoyé Spécial intitulé « Viager, la bonne affaire ? » et diffusé sur France 2 au début de ce mois. Dans cette vidéo, un homme souhaite acquérir un bien immobilier en viager. Son problème ? Prévoir le moment du décès des occupants actuels du bien. Son conseiller sort alors un tableau : le barème de Daubry. En fonction de l’âge des occupants, des données d’espérance de vie fournies par l’INSEE et les compagnies d’assurance, l’acquéreur se voit donner l’espérance de vie des occupants du logement. « C’est ça, la table de la loi : les maths rien que des maths ! » De quoi sourire… jaune!

Enseignement

Réforme des concours de recrutement des enseignant·es : des informations au compte-gouttes

Alors que le déplacement des épreuves du CAPES en fin de Licence est acté pour la rentrée prochaine, que les programmes des épreuves des concours de recrutement des enseignant·es ont été mis à jour en conséquence, et qu’un projet de décret daté du 28 mai (qui doit encore être discuté en concertation avec les syndicats notamment) prévoit nombre de réjouissances (telles la suppression du statut de fonctionnaire pour les lauréat·es du nouveau concours, la prise en charge de leur formation par des “organismes de formation” dont on ne sait rien, l’obligation de rester pendant au moins 4 ans dans son corps de recrutement…), c’est globalement encore le grand flou quant aux modalités concrètes de mise en œuvre : de quoi laisser les futur·es candidat·es et leurs équipes enseignantes dans une grande perplexité, reflétée par exemple dans cet article paru au début du mois dans le journal Le Monde🔒.

Sa publication est concomitante de celle d’une tribune du collectif Maths et Sciences, parue le 7 mai dernier dans les colonnes du Monde de l’éducation 🔒, et disponible en intégralité sur le site du collectif. Pointant de manière explicite l’impact négatif de ces réformes à répétition (quatre en dix ans, tout de même…), elle débute par ces mots : « Le maintien, voire l’augmentation du niveau de connaissances d’une population est la condition sine qua non de son adaptation au monde de demain. » Si l’on en croit cet article du Parisien🔒, cette dépêche de l’AEF🔒 datée du 23 mai, ou encore cet entretien du Figaro avec Jean-Paul Brighelli, selon qui «Tout le système éducatif ment, depuis la maternelle jusqu’au Capes», il semblerait donc que l’adaptation de la société française au monde de demain soit sur de très mauvais rails…

Cependant, la lecture de cette tribune bien documentée (comme tous les écrits produits jusqu’ici par le collectif Maths&Sciences, dont nous saluons une fois encore le travail) est satisfaisante car elle propose des solutions concrètes pour changer d’aiguillage tant qu’il est encore temps, et contribuer à plus long terme à endiguer la désaffection des métiers de l’enseignement, relevée ce mois-ci encore dans un article du Monde🔒. Il ne nous reste donc qu’à espérer qu’elles seront lues et prises en compte par les personnes pouvant favoriser, dans les hautes sphères, les conditions de leur mise en œuvre.

Élections européennes et formation

Tandis que les élections déterminant le renouvellement des député·es européen·nes approchent à grands pas, le journal L’Opinion s’interroge (avec l’aide d’une IA, comme annoncé en tête d’article) sur les enjeux de ces élections en matière d’éducation. Qu’il s’agisse de lutter contre le décrochage scolaire ou contre la chute du nombre de candidat·es aux concours d’enseignement, mais aussi de développer les programmes d’échanges d’étudiant·es entre pays ou de poursuivre l’harmonisation des différents systèmes éducatifs coexistant au sein de l’Union Européenne, il semble important que les candidat·es à la députation européenne s’interrogent sur la position de leurs engagements sur ces sujets sensibles, mais néanmoins cruciaux pour l’avenir de nos sociétés.

Afin de leur faciliter le travail, ou plutôt d’attirer leur attention sur l’importance de ces questions, l’association France Universités a rédigé une liste de 22 propositions, disponible sur le site de l’association et publiée dans l’actualité du 17 mai dernier du site Newstank Education, pour « défendre les acquis et l’intégrité du projet européen », tout au moins pour ce qui relève de la partie formation et recherche de ce projet. Cependant, si l’on en croit les « propositions éducation, supérieur, recherche et innovation » des différentes listes candidates, publiées dans l’actualité no 326448 de Newstank Education (datée du 30 mai) et disponibles dans leurs programmes respectifs, peu de candidat·es français·es (pour ne pas dire aucun·e) ne semble(nt) avoir pris la mesure de ce qui devait être accompli pour redresser la barre avant que le bateau ne fasse naufrage.

J’irais bien refaire un tour du côté des groupes de niveau/besoin…et du “choc des savoirs”

Suite (mais certainement pas fin) de notre feuilleton du semestre, avec un nouveau vademecum publié en ce mois de mai sur le site Eduscol et intitulé “Mettre en place les groupes de besoin». Son préambule, qui rappelle que “Pour répondre plus efficacement à l’hétérogénéité de niveau des élèves, une nouvelle organisation des enseignements de français et de mathématiques est mise en place en 6e et en 5e à compter de la rentrée 2024” et que “les enseignements de français et de mathématiques au collège sont menés en groupes, réunissant les élèves de plusieurs classes en fonction des besoins identifiés par leurs professeurs, avec la possibilité de regroupements en classe entière sur une durée cumulée d’une à dix semaines par année scolaire afin de préserver le « groupe classe »”, réussit à éviter l’écueil terminologique “niveau vs besoin” : une véritable gageure ! Pour ce qui est par contre de l’aide effective apportée à la réalisation de tels groupes, toujours fortement contestés tant par le corps enseignant que par les parents d’élèves, il nous semble totalement illusoire de croire qu’elle pourra exister sans que les moyens humains, matériaux et financiers mis en œuvre par le ministère ne soient augmentés de manière vraiment conséquente… Un article très bien écrit du Café pédagogique reprend les différents points de ce vademecum, commentaires pertinents à l’appui : nous vous laissons le déguster en compagnie de votre boisson chaude favorite.

Pendant ce temps, on apprend dans le Monde du 30 avril que le Conseil d’Etat rejette un recours en référé déposé par l’UNSA-Education pour demander la suspension immédiate de l’arrêté instituant la mise en place des groupes de niveau dès la rentrée prochaine. Selon le Conseil, “La condition d’urgence (…) ne peut être regardée comme remplie en l’espèce», justifiant ainsi son rejet. Il est vrai qu’annoncer une modification aussi radicale de l’organisation des enseignements de mathématiques et de français dans tous les collèges de France à peine 6 mois (pause estivale incluse) avant sa mise en œuvre effective est une demande tout à fait raisonnable et temporellement mesurée… non ?

En attendant de savoir si les prédictions de l’oracle qui occupe actuellement les fonctions de Premier Ministre concernant les résultats du brevet des collèges se réaliseront, on peut déjà apprécier le contenu d’un article tout récent (puisque daté du 30 mai) de Newstank Education, suite aux travaux de synthèse menés par Romuald Normand, sociologue et politiste de l’Université de Strasbourg, sur une causalité éventuelle entre mise en place de groupes de niveaux et apparition du choc des savoirs. À la grande surprise de quiconque aurait passé les 15 dernières années en orbite lunaire (ce qui n’est pas notre cas, et vraisemblablement pas le votre), les affirmations péremptoires du locataire actuel de Matignon ne sont guère fondées, et semblent même en contradiction assez forte avec les travaux des sociologues sur le sujet. En effet, Romuald Normand affirme sans sourciller que l’étude qu’il a faite des recherches menées jusqu’ici à ce sujet mène à conclure que : “Les groupes de niveaux semblent exacerber les inégalités éducatives existantes liées à la classe sociale, à l’origine ethnique et au sexe. De toute évidence, ces conclusions suggèrent que le regroupement par niveaux est socialement injuste, et qu’il aggrave les inégalités sociales.” Est-ce vraiment surprenant, en regard des conséquences de la politique éducative menée ces dernières années par le gouvernement en place, ainsi que par son prédécesseur ? Nous vous laissons répondre à cette question…

Parité

Dans la précédente revue de presse, nous vous avions parlé de la tenue de la première édition du stage Les Fourmis, organisé par Mohamed Nassiri et ses collègues nordistes. Ce mois-ci, ce sont Les Cigales marseillaises qui sont à l’honneur, suite à la mise en ligne sur la chaine YouTube du Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM) d’une vidéo de présentation de la dernière édition de ce stage. Mathématiques, sport, culture et rencontres, de quoi susciter des vocations chez de futures participantes ?

Si vous êtes dans les parages de la Maison Poincaré le 18 juin prochain, ne manquez pas la Nocturne chez Henri qui y sera organisée ! Au programme de la soirée : “Le choix des filles de faire des maths, un problème ouvert ?” En compagnie de Natacha Triou (du superbe podcast La Science CQFD de France Culture), vous pourrez y rencontrer les trois autrices du livre “Matheuses” (Claire Marc, Clémence Perronnet et Olga Romaskevitch-Paris), fruit d’une enquête de deux années menée dans le cadre… du stage des Cigales, que nous venons de mentionner. L’inscription est obligatoire et se fait en cliquant sur ce lien.

Et aussi, ce mois-ci...

- Une liste de 26 questions pertinentes sur les “nouvelles écoles normales” posées par les différents acteurs et actrices de la communauté éducative et universitaire (étudiant·es, parents, enseignant·es, chef·fes d’établissement…) au gouvernement est à retrouver dans cette nouvelle publication du Collège des Sociétés Savantes Académiques de France.

- Dans la lettre d’avril 2024 (mise en ligne à chaque fin de mois) du Conseil Scientifique de l’Education Nationale (CSEN), “de beaux problèmes pour redonner le goût des mathématiques».

- Utilisation de l’Intelligence Artificielle par les étudiant·es et esprit critique : un entretien du journal La Provence avec Caroline Vincent, chercheuse à l’Université d’Aix-Marseille en sciences de l’éducation et du langage pour qui l’urgence est de “développer l’esprit critique des étudiants“.

- Fin avril 2024, la Commission Ecrans a rendu son rapport concernant la régulation des pratiques numériques des jeunes. Cet article du site The Conversation revient de manière compréhensible et instructive sur le contenu de ce document, et sur quelques-unes de ses préconisations.

- Lorsque notre Premier ministre était ministre de l’Éducation nationale, il a pris des directives aux conséquences potentiellement imprévisibles… comme celles qui empêchent la tenue du rallye mathématique d’Auvergne en 2024… et peut-être même après. Toute l’histoire vous est contée dans cet article du journal La Montagne daté du 15 mai dernier.

- Selon l’association des professeurs de lettres, dont les propos sont repris dans cet article de France Info, le manque de candidatures dans l’Éducation nationale pourrait s’expliquer par les critères effectifs de recrutement : “Ils ont la volonté de recruter des gens plus dociles qu’avant.”

- Hors de nos frontières, les projets se multiplient : qu’il s’agisse de pédagogie inversée telle que mise en place dans une école du Québec et présentée dans cet article du site Enseignons.be, du premier salon dédié aux Sciences à la Technologie, l’Ingénierie et les Mathématiques organisé ce mois-ci par l’école de codage Logiscool Mons (auquel le journal l’Avenir dédie un article réservé aux abonné·es🔒), ou de la validation de modules de formations pour l’enseignement des mathématiques en français par 13 pays d’Afrique francophones (comme rapporté dans cet article du journal en ligne Dakaractu), les mathématiques sont mobilisées tout autour de notre petite planète. Il ne faut pas pour autant oublier les actions plus ponctuelles, comme celle relatée par le site GabonReview.

- Le journal Ouest-France salue la prouesse de lycéen·nes de Meslay-du-Maine qui, dans le cadre de la Nuit du Code, ont consacré une soirée et une partie de leur nuit (décalage horaire avec Tôkyô oblige) à un concours international d’algorithmique.

- À chaque mois son application permettant de “se réconcilier avec les maths”. Ce mois-ci, le site l’Actu🔒 se penche sur celle développée par Alexandre Desmarest, enseignant de mathématiques au lycée Blaise Pascal de Rouen.

- Claudine Chevallier, à l’origine du jeu L’étoile de mes intelligences multiples, intervient de manière hebdomadaire auprès des écoliers de Béon : une belle histoire relatée dans l’édition du 4 mai de l’Yonne républicaine.

À l'honneur

Une nouvelle tribune pour la libération de Jacques Paris et Cécile Kohler

Le 7 mai 2022, Jacques Paris (enseignant de mathématiques à la retraite) et Cécile Kohler (enseignante de lettres modernes) étaient arrêté·es et emprisonné·es en Iran. Presque un an jour pour jour après la publication d’un communiqué par la Société Mathématique de France (SMF) demandant leur libération et leur rapatriement en France, une nouvelle tribune est parue ce 8 mai 2024 dans le journal le Figaro, avec les mêmes demandes et encore plus de signataires, non seulement constitués en collectifs (tels l’APMEP, la SMF ou l’UPS) mais aussi à titre individuel (à l’instar de Michel Broué, Luc Illusie, ou encore Cédric Villani). Espérons que nos compatriotes seront de retour chez eux d’ici au mois de mai 2025…

Une convention pour le prix Audin, enfin !

Comme le rapporte le journal en ligne Mondafrique en ce 15 mai 2024, “Le Prix Audin de mathématiques, créé en 1958 pour faire connaître la vérité sur l’assassinat de Maurice Audin, jeune mathématicien partisan de l’indépendance algérienne, a été relancé le 7 mai.” Récompensant tous les deux ans deux mathématicien·nes, l’un·e exerçant en France et l’autre en Algérie, ce prix était jusqu’ici entièrement financé par l’Association Josette et Maurice Audin, bien que bénéficiant du soutien scientifique de la SMF et de la SMAI, ainsi que d’un soutien logistique de l’IHP.

Désormais, une convention établie entre ces différents partenaires, ainsi qu’avec l’INSMI (Institut National des Sciences Mathématiques et leurs Interactions, dépendant du CNRS), l’Académie des Sciences, et le Ministère algérien de l’Enseignement supérieure et de la Recherche “précise les modalités d’organisation et de financement du prix Audin (appel à candidatures, constitution et fonctionnement du jury, règles d’attribution du prix, remise du prix en France et en Algérie, accueil des lauréats dans des laboratoires de recherche dans le pays tiers, contribution financière des différentes parties contractantes)». Une belle victoire en mémoire d’un mathématicien mort prématurément pour défendre ses idées, et dont l’histoire tragique aura mis longtemps à être officiellement reconnue.

In Memoriam Jim Simons

Les mathématicien·nes et physicien·nes qui fréquentent l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) connaissent bien son nom : Jim Simons, mathématicien et philanthrope, et son épouse Marylin sont en effet parmi les principaux mécènes de l’institut. C’est donc avec une certaine tristesse que l’IHES lui a rendu hommage, à la suite de son décès à New York le 10 mai 2024. Des articles du journal Le Monde et du site abcBourse reviennent, chacun à leur manière, sur la carrière de ce scientifique connu notamment pour avoir créé, dans les années 1980, un fonds d’investissement appliquant au domaine de la finance des outils mathématiques complexes, faisant de lui l’investisseur “qui aura connu la meilleure performance de tous les temps sur une longue période : une moyenne de 34% de gains par an pendant 30 ans !», selon abcBourse. Toutes nos condoléances à son épouse et à ses proches.

Félicitations au CNRS pour son nouveau prix !

Pour finir cette rubrique sur une note plus gaie, nous adressons nos chaleureuses félicitations au CNRS pour avoir remporté le Prix européen de l’égalité entre les hommes et les femmes en catégorie « avancée », ce qui fait de lui le premier établissement français à recevoir cette récompense. Est-ce grâce à leur plan d’action dont nous vous avions parlé dans la précédente revue de presse que cette institution a devancé ces concurrent·es ? Seule la Commission européenne, à l’initiative de qui ce prix a été créé en 2023 afin de “mettre en lumière les résultats réalisés par des établissements publics de recherche européens dans la mise en œuvre de leur plan d’action pour l’égalité entre les hommes et les femmes», le sait…

Et aussi, ce mois-ci...

- Anne Canteaut, cryptographe récipiendaire du prix Joliot Curie 2023, est mise à l’honneur ce mois-ci par l’INRIA.

- Le parvis de la faculté des sciences de Montpellier est rebaptisé Alexandre Grothendieck, et l’hommage rendu par Cédric Villani à ce mathématicien remarquable est rapporté dans le Midi Libre et dans la Gazette.

- Dans cet article réservé aux abonnés🔒, l’Est républicain s’interroge : bien que mondialement connu, le mathématicien montbéliardais René Thom est-il tombé dans l’oubli ?

- L’Orient-Le jour rend hommage à Manoug Manougian, le professeur de mathématiques qui a bâti des fusées et qui nous a quitté récemment.

Diffusion

Le Salon Culture et Jeux Mathématiques

.

Pour fêter son quart de siècle (déjà!), le Salon Culture et Jeux Mathématiques (SCJM) a pris ses quartiers Place Saint-Sulpice, à Paris, du 23 au 26 mai 2024.

Organisé par plusieurs associations, dont la Société Mathématique de France (SMF), le Comité International des Jeux Mathématiques (CIJM) ou encore l’association Science ouverte, cet événement annuel a pour objectif de promouvoir les mathématiques auprès des scolaires (les 23 et 24 Mai) et du grand public (les 25 et 26 Mai), de manière ludique et interactive. Cette année encore, les nombreux stands du salon ont permis aux participant⋅es de découvrir divers aspects des mathématiques et de ses métiers (dont la recherche), de se confronter lors de tournois de jeux de logique ou de participer à des ateliers variés (origami, constructions en 3D, tours de magie ou jeux de cartes). Les conférences et tables rondes proposées lors de cette 25 édition, dont la marraine n’était autre qu’Aurélie Jean, ont réuni un large public autour de thématiques variées tels le sport (avec Amandine Aftalion), la musique (avec Moreno Andreatta) ou encore les questions de parité (avec Mathilde Herblot, Mohamed Nassiri et l’association Femmes et Mathématiques). Un succès de plus au compteur de cet événement francilien dont on attend la prochaine édition avec impatience !

Exposition “Maths et Images”

Jusqu’au 6 juillet prochain, l’Espace Mendès-France de Poitiers accueille l’exposition “Maths et images : Question de point de vue”, dont le but est de montrer combien les mathématiques sont présentes dans de nombreux aspects de notre société. Cet événement, qui nous offre l’occasion d’explorer de nombreux concepts mathématiques, nous invite à observer le monde sous différents angles et à remarquer la présence discrète, mais significative des mathématiques dans notre quotidien. Selon Dominique Gaud, membre du comité scientifique de l’exposition, “Les maths, on les rencontre partout. Et lorsque nous les comprenons, elles nous permettent d’assimiler beaucoup de choses.” Si vous ne pouvez pas vous y rendre, n’hésitez pas à lire cet article du magazine poitevin le 7.info, écrit par une journaliste ayant visité cette exposition, dont elle nous dit le plus grand bien.

Et aussi, ce mois-ci...

- La mathémagie est à l’honneur ce mois-ci ! Tout d’abord en Normandie, où Yves Meret, le mathémagicien de Rouen, bénéficie d’un passage dans le 19/20 de France 3 Normandie. Ensuite, en Occitanie grâce à Marc Weber, comme nous l’apprend le journal La Dépêche.

- Arnaud Chéritat, vice-directeur des Maths en Scène et chercheur en mathématiques, s’entretient au sujet de l’association et de ses actions de diffusion avec un journaliste d’Echo Sciences-Sud.

- «Tous mes héros en mathématiques travaillaient sur les zêta», confie le mathématicien Francis Brown dans un entretien accordé au journal suisse Le Temps🔒.

- Des collégien·nes de Rieupeyroux en finale du concours Cgénial, selon le journal La Dépêche.

- Maths et jonglerie s’invitent au lycée Déodat-de-Séverac grâce à la compagnie Chant de balles, selon le journal L’indépendant.

- À Vernoil-le-Fourrier, l’avenir des mathématiques est assuré grâce à des élèves de maternelle récompensés pour leur imagination, comme nous l’apprend le journal Ouest-France.

- Jamais deux sans trois pour le journal La Dépêche🔒, qui nous présente cette fois une jolie initiative mise en place dans deux écoles primaires de Labruguière suite à la semaine des mathématiques.

Parutions

En kiosque

.

En mai, le nombre Pi s’affiche dans les kiosques en première de couverture de deux revues bien différentes : un numéro hors-série du journal Le Monde et un numéro hors-série du magazine Tangente.

Le premier nommé, intitulé Le fascinant nombre Pi – Vivante énigme mathématique et entièrement écrit par Jean-Paul Delahaye (dont on reparle un peu plus bas), reprend et met à jour une grande partie des textes présents dans deux éditions antérieures datées de 1997 et 2018. Rappelons que la première édition de cet ouvrage avait été distinguée à deux reprises : en 1998 par le Prix d’Alembert, puis en 1999 par le Prix de la culture scientifique du ministère de l’Éducation, de la Recherche et de la Technologie.

Le nombre Pi étant présent dans presque tous les domaines des mathématiques, ce fascicule d’une centaine de pages invite les “lecteurs curieux” à faire un véritable “voyage” dans l’univers des mathématiques et dans son histoire. Il montre également que les mathématiques, loin d’être figées, vivent, évoluent et progressent avec leur temps. Très complet, cet opus est agréable à lire et bien illustré. En outre, une suite est annoncée pour le mois de septembre ! Elle développera les questions qui n’ont pu être abordées dans ce tome, comme par exemple la transcendance, l’aléatoire ou encore la formule de Simon Plouffe.

Dans l’avant-propos, l’auteur explique que “les aspects de Pi étant infiniment variés, cet ouvrage concerne tout le monde : certaines parties s’adressent au non-mathématicien, d’autres demandent un petit effort ou une familiarité avec les mathématiques”. Autrement dit, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux ! En particulier, les lectrices et lecteurs plus avancé·es apprécieront la présence des annexes placées en fin de chapitre, qui complètent le texte avec des démonstrations ou des développements nécessitant un investissement et des connaissances plus conséquentes. Avec des tableaux, formules, nombre de données complémentaires ainsi qu’une bibliographie et une sitologie en fin de fascicule, ce dernier devient une véritable encyclopédie de poche du nombre Pi.

Le hors-série du magazine Tangente, intitulé Pi et les autres, nous propose quant à lui un regard différent, mais tout aussi passionnant sur le roi des nombres et son omniprésence en mathématiques. En sa compagnie, nous nous promenons parmi les nombres algébriques, les nombres transcendants, ou encore les nombres univers, “qui restent aujourd’hui aussi insaisissables que fascinants ». Différents encarts, placés au fil du texte, regroupent de nombreuses informations permettant par exemple donner des précisions biographiques sur de nombreux mathématiciens, ou de mettre en lumière quelques objets particuliers (comme les polygones de Reuleaux). Si vous connaissez certainement le nombre d’or, avez-vous déjà rencontré le nombre d’argent, le nombre de plastique, ou les nombres normaux ?

Ce hors-série est aussi l’occasion de découvrir le travail de l’artiste plasticien Philippe Leblanc, et de retrouver les problèmes concoctés spécialement par Michel Criton pour la rubrique Récrémath, toujours attendue avec impatience par les lectrices et lecteurs passionné·es de jeux mathématiques !

Le dernier numéro du magazine Pour la Science offre l’honneur de sa première de couverture aux particules de Majorana, qui pourraient révolutionner les ordinateurs quantiques. En effet, dans l’article intitulé ‘« L’atout fantôme des ordinateurs quantiques ? », issu d’une traduction d’un travail paru en fin d’année dernière dans la revue Science, on apprend qu’une quasi-particule inspirée des travaux du savant italien « pourrait débloquer la puissance des ordinateurs quantiques … si seulement les physiciens arrivaient à mettre la main dessus ».

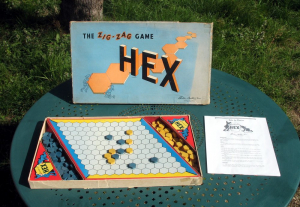

Dans le même numéro, on retrouve Jean-Paul Delahaye pour découvrir les règles complexes du jeu de Hex infini, ainsi que quelques stratégies inspirées des travaux récents de Joel Hamkins et Davide Leonessi, et une série de questions simples qui devraient ravir les passionné·es de jeux mathématiques et de recherche !

.

En librairie :

Le 11 mai dernier, Michel Broué était au micro de Quentin Lafay, sur France Culture, pour parler de son dernier ouvrage : “Pour voir clair. Zigzags entre les mathématiques, l’art, la politique et la vie.” Selon les termes utilisés pour présenter l’émission de ce jour sur le site web de la chaine : “Les mathématiques pour penser, les mathématiques pour imaginer, critiquer, remettre en cause, hiérarchiser, inventer, s’engager. Les mathématiques comme fondement d’une éthique personnelle et universelle. Les mathématiques pour vivre. C’est le sens de ce labyrinthe heureux qu’est le dernier livre du mathématicien Michel Broué.” Durant une quarantaine de minutes, le mathématicien s’exprime notamment sur son amour des mathématiques et leur spécificité : “On ne croit pas sur parole, on exerce. C’est en effet en remettant tout en cause, y compris les fondements, qu’on fait avancer les mathématiques. C’est en ça qu’elles sont extraordinaires.” Il y fait aussi un constat sans concession de l’état de l’Université en France et de nos politiques en matière d’enseignement et de recherche, comme repéré par la revue MathémaTICE, qui salue le fait que Michel Broué “s’exprime au micro de France Culture, avec clarté et précision sur la spécificité des mathématiques” et qu’« Il pose sur la classe dirigeante française un regard navré à propos de sa méconnaissance crasse de la Recherche et en particulier des mathématiques ». Certains commentaires déposés sur le forum Vanilla du site les-mathematiques.net sont plus critiques à l’égard de l’auteur et de ses opinions politiques, même si le retour global qui s’en dégage est un appel à écouter sans modération cette émission.

Concernant l’ouvrage lui-même, une recension intéressante en est proposée par Laurent Mauduit sur Médiapart (site que Michel Broué a contribué à fonder), et une présentation par l’auteur est disponible sur la chaine YouTube de la librairie bordelaise Mollat.

Dans la revue de presse du mois d’avril, nous avions mentionné la parution du dernier ouvrage de Sylvie Benzoni-Gavage : “Le Rulpidon sous toutes ses coutures. Une aventure mathématique et artistique.” Cette promenade aux côtés de la mathématicienne, actuelle directrice de l’Institut Henri Poincaré (IHP), nous permet de découvrir les dessous du Rulpidon, cette œuvre colossale (puisque pesant près de trois cents kilos) de l’artiste Ulysse Lacoste qui est désormais emblématique de la Maison Poincaré, le musée des mathématiques hébergé par l’IHP. Dans les colonnes du journal le Monde daté du 2 Mai dernier, David Larousserie publie une critique élogieuse de cet ouvrage, «très original sur le fond et la forme», qu’il compare au “Théorème Vivant” de Cédric Villani : « le lecteur trouvera des points communs dans les deux ouvrages. Il apprendra au passage pas mal de notions de topologie et des modes de raisonnement classiques. Il verra aussi que les mathématiciens utilisent le papier aussi pour faire des pliages et des découpages et que la couture peut être utile ».

Et aussi, ce mois-ci...

-

« Des sardines de Mahdia à la passion des mathématiques », de Béchir Mahjoub, vient de paraître aux éditions Leaders. Désormais retraité, l’auteur retrace sa carrière universitaire de mathématicien, puis les piliers qu’il pose en qualité de directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les actions qu’il a pu mener en tant qu’ambassadeur et représentant de la Tunisie auprès de l’UNESCO. Un article du journal tunisien La Presse vous permet d’en apprendre un peu plus à ce sujet.

-

Respectivement professeur au département de mathématiques de l’Université du Québec A Montréal (UQAM) et chargé de cours au département d’études littéraires de la même université, Christophe Reutenauer et Maxime Leblond tentent de répondre ensemble à la question suivante : Y-a-t-il des mathématiques en littérature ? Un problème passionnant, dont quelques éléments d’étude émergent d’échanges entre ces deux récipiendaires (ex-aequo) des prix du mérite Recherche et Création. A (re)voir sur la chaine YouTube de l’UQAM !

Histoire des mathématiques

Ce mois-ci, nous nous évadons au pays du Soleil Levant grâce à un article de Haruki Abe paru le 21 mai dernier dans le magazine en ligne Nippon.com. On y découvre que le Japon de l’époque Edo (1603-1868), période durant laquelle l’archipel se replie sur lui-même, était scientifiquement très avancé, notamment dans le domaine de l’arithmétique. Comprenant des photographies et illustrations complétant de manière pertinente et visuellement très plaisante le contenu mathématique présenté, cet article est à mettre entre toutes les mains, comme témoignage de l’existence de mathématiques avancées hors d’Occident à une époque où celui-ci avait une vision très égocentrée du monde.

Maths et Arts

Ce mois de mai signe le grand retour de Manu Houdart au Grand Rex, pour une représentation à guichets fermés de son célèbre spectacle mathématique « Very Math Trip ». Notre ex-enseignant de mathématique belge préféré fête ainsi le cap du millier de représentations pour son ovni (Œuvre Vraiment Nouvelle et Innovante), qu’il promène avec succès de salle en salle depuis déjà cinq ans. A cette occasion, l’auteur-acteur-conteur à l’origine de ce voyage délirant au pays des mathématiques s’est prêté au jeu des rencontres avec les journalistes du Parisien🔒, du Figaro et du Point🔒, et s’exprime au micro de Guillaume Farriol dans un reportage diffusé sur France Info le lendemain de sa performance parisienne. Convaincu (comme nous) que “Les mathématiques pâtissent d’un mésamour parce qu’elles sont méconnues”, Manu Houdart œuvre à sa manière à lutter contre cette situation, en offrant à son public près d’une heure et demie de rires, d’étonnement et de bonheur, tout simplement. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion (ou plutôt, la chance) d’assister à une représentation de ce spectacle et que l’opportunité se présente, n’hésitez pas, et succombez à votre tour au plaisir de ce Very Good Trip mathématique !

Puisque l’on parle de spectacle, comment passer à côté d’ « Une Goutte de lumière », un autre ovni que nous présente cette fois le journal La Dépêche. À l’origine de ce conte musical onirique narrant l’histoire d’un mathématicien qui sauve un béluga, Jean Leblanc, ancien professeur de mathématiques à Muret et musicien amateur de talent. Si vous ne faites pas encore partie des chanceuses et chanceux présent·es à la médiathèque François Mittérand le 18 mai dernier, vous pouvez déjà avoir un avant-goût de cet univers grâce à cet extrait du spectacle, et guetter si les prochaines représentations passent près de chez vous !

Pour celles et ceux qui préfèreraient une activité moins remuante, le journal Ouest-France vous propose de découvrir le travail de Laurent Chiron. Ce docteur en mathématiques appliquées, connu aussi sous le nom de Mathérialis’Art, est désormais un artiste à temps plein qui « utilise des équations pour obtenir des images graphiques, esthétiques et originales ». Fractales et attracteurs sont à l’origine d’œuvres dégageant une certaine poésie, que l’on peut admirer jusqu’au 15 juin prochain lors d’une exposition se tenant dans la boutique Le 22Bis, aux Herbiers (en Vendée). Une belle idée de sortie pour les prochaines semaines ?

Et aussi, ce mois-ci...

- Jusqu’au novembre 2024, le planétarium Ludiver (à la Hague) accueille l’exposition “Mathissime”, présentée de manière alléchante dans l’édition du 29 avril dernier du journal Ouest-France.

Pour finir

On nous souffle dans l’oreillette que les membres du jury de l’édition 2024 du concours Bulles au carré se sont réunies il y a quelques jours pour délibérer : les planches lauréates seront donc révélées dans les prochains jours sur notre site, encore un peu de patience…

Par ailleurs, si vous ne savez pas encore quoi faire cet été, voici une (autre) suggestion de destination pour vous : le musée Fermat ouvre ses portes à Beaumont-en-Lomagne au mois de juillet 2024 ! Situé dans l’ancienne maison du célèbre mathématicien et magistrat occitan, ce nouveau lieu des mathématiques a pour ambition de “rendre les mathématiques et les sciences accessibles à tous”. Ce projet, initialement (et principalement) porté par l’Association Fermat Science, mérite d’être soutenu et connu par le plus grand nombre : n’hésitez pas à en parler autour de vous!

Et enfin, n’hésitez pas à nous envoyer vos impressions et vos suggestions sur la nouvelle version du site, ainsi que sur votre revue de presse préférée. En attendant de vous lire, nous vous souhaitons à nouveau un très beau mois de juin, en compagnie d’Images des mathématiques !

Il est possible d’utiliser des commandes LaTeX pour rédiger des commentaires — mais nous ne recommandons pas d’en abuser ! Les formules mathématiques doivent être composées avec les balises .

Par exemple, on pourra écrire que sont les deux solutions complexes de l’équation .

Si vous souhaitez ajouter une figure ou déposer un fichier ou pour toute autre question, merci de vous adresser au secrétariat.