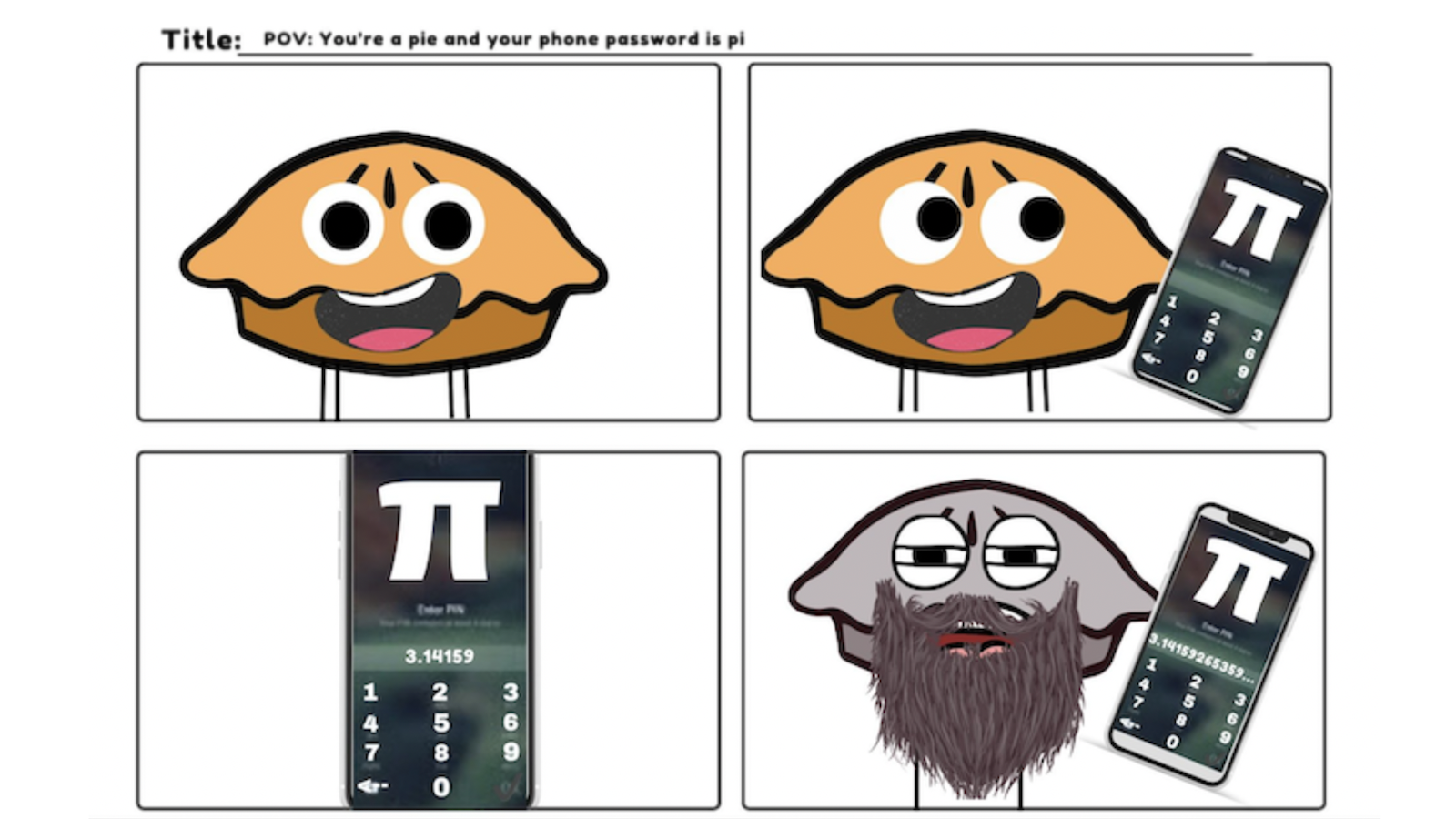

Il ne vous a sûrement pas échappé que le 14 mars (14/03 ou 314), nous fêtions comme chaque année la journée de π. Nous mettons à cette occasion en Une de la revue de presse l’illustration faite par Timothy Kaye à l’occasion du “Comic Challenge” de 2023 de la Journée internationale des mathématiques. Cette BD humoristique vous propose de vous imaginer quelques instants dans la peau d’un gâteau dont le mot de passe de téléphone serait les décimales de π… La rubrique Diffusion reviendra plus en détail sur cette journée (et la semaine des mathématiques) car de nombreuses valorisations des mathématiques se sont déroulées – et continuent de se passer – en France.

Malgré ce mois a priori festif, l’humeur n’est pas à la gaîté pour la recherche mondiale. Outre-Atlantique, les annonces côté recherche et éducation, les limogeages successifs ou prochains de scientifiques, les mises au ban des sujets environnementaux ou de sciences sociales,… font peser un climat d’inquiétude sur le monde de la science et de la production de connaissance. Des manifestations ont eu lieu en France pour dénoncer ces agissements et continueront dans les prochaines semaines.

Sur un ton plus léger, côté Recherche, on se plonge dans une foule pour en comprendre la dynamique. Les Parutions présentent deux ouvrages accessibles à toustes. Dans les Honneurs, on annonce le lauréat du prix Abel 2025. Enseignement revient sur le rapport du HCERES – organisme qui suscite de vives critiques – et sur le rapport de la Cour des comptes qui propose “quelques pistes pour une maîtrise plus responsable du cursus licence” suggérant notamment des frais de scolarité plus élevés.

Bonne lecture !

À la une

Que vous soyez un ou une amatrice de mathématiques ou tout le contraire, votre avis compte ! À l’occasion de la semaine des mathématiques, l’Insmi a ouvert une consultation des mathématiques à l’ensemble de la population. Chacun peut répondre à une série de questions sur son rapport aux mathématiques sur ce lien. “Que nous soyons proches ou éloignés des mathématiques, nous avons toutes et tous un avis en la matière”, affirme Christophe Besse, directeur de CNRS Mathématiques.

Cette consultation s’inscrit dans un travail plus large de l’Insmi autour de la place des mathématiques dans la société – notamment avec les Assises des mathématiques en 2022. Cet investissement vient du paradoxe de la place des mathématiques en France : d’un côté l’excellence de la recherche fondamentale et de l’autre le niveau très préoccupant des écoliers et écolières françaises.

“La maîtrise des mathématiques est pourtant essentielle dans nos vies. Pour compter, mesurer, optimiser/prendre des décisions. Elles sont à la base de nombreuses actions du quotidien et sont essentielles pour évoluer dans une société aussi numérique et mathématique que la nôtre. Les mathématiques sont également structurantes dans la formation de l’esprit critique et scientifique et permettent d’analyser des informations chiffrées et des ordres de grandeur”, insiste l’institut.

Le questionnaire est ouvert jusqu’au 30 avril. Puis de mai à juillet prendront place des temps d’approfondissement notamment avec des panels citoyens. Les résultats de cette grande consultation seront connus à l’automne 2025.

Une interview de Christophe Besse sur le site du CNRS donne davantage de détails sur ce projet. Et quelques médias ont relayé cette consultation, à l’instar de TF1 ou 20minutes.

Recherche & Applications

Les assistants de preuve ont la cote

L’idée d’utiliser l’informatique pour vérifier une démonstration mathématique date d’une quarantaine d’années. Elle a déjà prouvé son efficacité, en particulier avec le système COQ. Pourtant l’actualité lui fait une belle place aujourd’hui.

Nous avions abordé dans deux revues de presse (celle de mars 2024 et de février 2025) le projet visant à formaliser complètement la preuve du dernier théorème de Fermat démontré par Wiles et Taylor-Wiles en 1994. La complexité de la preuve rend ce travail gigantesque. Ce mois-ci sur France culture une émission de la Science CQFD lui est consacrée.

Et puis, il y a le projet MALINCA, porté par Philippe de Groote, Hugo Herbelin, Paul-André Melliès et Carlos Simpson (dont nous avons parlé dans la revue de décembre 2024) est de faire comprendre directement à la machine les démonstrations telles qu’un humain les produit. Pour cela, ils doivent considérer une démonstration comme un objet mathématique ce que permet justement la logique mathématique, avec, en particulier, la correspondance de Curry Howard. Un second défi est de gérer la composante humaine qui se trouve nécessairement dans un texte mathématique. Le CNRS a publié un article en mars pour décrire ce projet.

La foule : ce fluide chaotique

Le feu piéton vient de passer au vert, de part et d’autre les passants entament la traversée de la route dans les clous. Plus il y a de monde et plus la collision est difficile à éviter… Des chercheurs du MIT ont tenté de modéliser cette croisée de piétons en s’aidant de la mécanique des fluides. Leur étude a été publiée dans PNAS à la fin mars. “D’un point de vue mathématique, c’est pratique de décrire la foule comme un fluide. On n’a tout simplement pas la capacité de suivre chaque personne individuellement. En revanche, on peut examiner la densité de la foule et les mouvements des piétons. C’est la même chose avec les fluides classiques”, explique le chercheur au MIT Karol Bacik dans les colonnes du Nouvel Obs.

Attention aux collisions sur les passages piétons !

Leur objectif était de comprendre comment les piétons passent d’un mouvement collectif ordonné (en se rangeant en files), à un mouvement chaotique. “Les humains sont des êtres complexes. Nous ne pouvons pas exclure qu’il y ait une part d’instinct dans leur comportement. Mais ils ont en tout cas définitivement l’instinct d’éviter les collisions ; et l’évitement de ces collisions suffit à expliquer pourquoi des files se forment”, continue le mathématicien. Mais pourquoi arrive-t-il que cette organisation vire au désordre ? Les chercheurs ont identifié deux facteurs : le nombre de passants et l’écart que chacun fait pour ne pas entrer en collision avec la personne qui arrive en face.

Le MIT News a également relayé cette actualité.

Newton mais en mieux

L’optimisation occupe une large place dans la recherche en mathématiques. “Mathématiquement, ces problèmes se traduisent par la recherche des valeurs minimales des fonctions. Mais dans tous ces scénarios, les fonctions sont trop complexes pour être évaluées directement. Les chercheurs doivent alors approximer les valeurs minimales. Il s’avère que l’une des meilleures façons d’y parvenir est d’utiliser un algorithme développé par Isaac Newton il y a plus de 300 ans”, estime Kevin Hartnett dans Quanta.

La méthode de Newton (Newton-Raphson) est un algorithme assez simple que l’on doit aux mathématiciens anglais Isaac Newton et Joseph Raphson. Elle permet pas à pas de s’approcher de la solution recherchée. “C’est un peu comme chercher les yeux bandés, le point le plus bas d’un paysage inconnu. En posant un pied devant l’autre, la seule information dont vous avez besoin est de savoir si vous montez ou descendez, et si la pente augmente ou diminue. Grâce à ces informations, vous pouvez obtenir une bonne approximation du minimum assez rapidement”, illustre le journaliste. En termes mathématiques, ces pas sont basés sur les dérivées première et seconde de la fonction. Le problème de cette méthode est qu’elle ne fonctionne pas pour toutes les fonctions.

Isaac Newton (1642-1727)

L’été dernier, trois chercheurs – Amir Ali Ahmadi de l’université de Princeton, Abraar Chaudhry de l’Institut de technologie de Géorgie et Jeffrey Zhang de l’université de Yale – ont annoncé une amélioration significative de la méthode de Newton, dans un article déposé sur arXiv. Leur nouvel algorithme étend la portée de la méthode à une classe plus large de fonctions, tout en restant efficace. “La méthode de Newton a mille applications différentes en optimisation. Notre algorithme pourrait potentiellement la remplacer”, annonce Amir Ali Ahmadi dans le journal.

Bien que l’algorithme soit actuellement plus coûteux en termes de calcul que d’autres méthodes comme la descente de gradient, il pourrait devenir plus pratique avec l’amélioration de la technologie. Les chercheurs espèrent qu’il pourra surpasser les méthodes actuelles dans diverses applications, y compris l’apprentissage automatique, dans les prochaines décennies.

Vie de la recherche

Stand Up for Science

Le mouvement “Stand Up for Science” est une série de mobilisations organisées le 7 mars 2025 aux États-Unis et en France, en réponse aux politiques anti-scientifiques de l’administration du président Donald Trump. Ces rassemblements visaient à protester contre les licenciements de scientifiques gouvernementaux, les coupes budgétaires dans la recherche et l’ingérence politique dans les processus scientifiques. Par exemple, l’administration américaine a ordonné la cessation des échanges scientifiques avec l’Ifremer, interrompant une collaboration de longue date entre la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et son homologue français.

En France, plusieurs universités – comme l’université de Caen, de Bretagne occidentale, Paris-Saclay,… – le CNRS, France Universités, l’Institut Pasteur, l‘Académie des Sciences… ainsi que de nombreux.se⋅s chercheur⋅se⋅s ont exprimé et apporté leur soutien au mouvement.

Olivier Berné, directeur de recherche au CNRS et co-organisateur de “Stand Up for Science – France”, a partagé dans un entretien pour La Recherche que ses collègues américains ressentent une profonde inquiétude quant à leur avenir professionnel et à l’intégrité de la recherche scientifique aux États-Unis. Pour lui, il est important de faire preuve d’une solidarité internationale afin défendre les valeurs scientifiques fondamentales.

Cédric Villani met en avant, dans La Dépêche, les défis auxquels la France est confrontée en matière de mémoire, d’histoire et de sciences, appelant à leur préservation. De son côté, Valérie Masson-Delmotte (climatologue et directrice de recherche au CEA) dénonce, sur France TV, la gravité sans précédent des attaques contre la science aux États-Unis et appelle à une mobilisation pour protéger son intégrité et son rôle essentiel dans nos sociétés.

Face à cette situation, le gouvernement français envisage d’accueillir des chercheur⋅ses américain⋅es dans les universités françaises. Le ministre de l’Enseignement supérieur a sollicité les acteurs et actrices de la recherche pour réfléchir aux modalités d’accueil des scientifiques susceptibles de quitter les États-Unis en raison des politiques actuelles.

Ainsi, dès le début du mois de mars, Aix-Marseille Université s’est dite prête à accueillir “d’urgence de chercheurs américains ciblés par l’administration Trump” et avait déjà partagé un appel d’offre. Dans un article pour Le Monde – où plusieurs scientifiques américains témoignent de leur précarité depuis l’arrivée de Trump aux commande – Eric Berton, président d’AMU, partageait avoir déjà reçu de nombreuses demandes : “Une cinquantaine qui arrivent par tous les canaux : mails, réseaux sociaux, mais aussi via nos directeurs de laboratoire qui sont en contact avec des chercheurs aux Etats-Unis.” Mais ajoutait aussi le besoin d’une coordination au-delà d’AMU, “parce que nous ne pourrons pas absorber toutes les demandes.”

Notons que les chercheurs et chercheuses françaises subissent déjà la censure de l’administration Trump. Dans un communiqué de presse, l’Académie des Sciences dénonce le refoulement d’un chercheur CNRS qui se rendait aux Etats-Unis pour un congrès scientifique dans le domaine de la recherche spatiale.

“Son téléphone et son ordinateur furent fouillés et il fut un temps menacé de poursuites judiciaires en raison de la présence de messages considérés comme hostiles au président Donald Trump. L’Académie des sciences s’élève avec vigueur contre cette pratique et cette décision qui mettent gravement en cause les libertés fondamentales du monde académique : liberté de pensée, d’expression et de voyage. Elle s’inquiète des restrictions ainsi apportées aux États-Unis à la libre communication entre chercheurs, à leur liberté de circulation et aux coopérations internationales, bases essentielles du progrès des connaissances scientifiques. Elle appelle les institutions scientifiques internationales à réagir à cette situation inédite et à dénoncer une dérive autoritaire néfaste pour la science.”

La parité pour une meilleure science ?

Dans un article disponible dans The Conversation, on peut lire que parité en sciences ne se limite pas à une question d’égalité ou de justice sociale, mais qu’elle a aussi un impact direct sur la qualité de la production scientifique. En effet, les articles issus d’équipes mixtes dirigées par une femme ont un taux de rétractation plus faible que ceux dirigés par un homme (1,42 contre 1,92). Cela suggère que des équipes plus équilibrées en termes de genre pourraient produire des recherches plus robustes et mieux vérifiées avant publication.

Enseignement

L’actualité de l’éducation est très fournie ce mois-ci. Il faut dire que les décisions de l’administration Trump en matière de recherche scientifique et de formation ont de quoi semer le trouble dans tous les pays. La suppression pure et simple du ministère de l’Éducation est emblématique de cette politique consternante – même si cette administration ne jouait qu’un rôle marginal dans le système éducatif américain, très largement dépendant de financements privés.

Télérama explique que Linda McMahon, qui n’aura été secrétaire d’État à l’éducation que pendant deux mois, “savait qu’elle était chargée d’organiser les funérailles d’un ministère régulièrement promis à la casse depuis sa création en 1979“. Selon BFMTV, ce projet est “applaudi par la droite américaine, qui a fait des écoles un terrain de lutte contre les idées progressistes“. Libération, qui parle d’une purge, nous apprend que Linda McMahon a été précédemment “patronne de la principale entreprise de catch aux États-Unis“, ce qui constituait à n’en pas douter une excellente préparation à sa mission actuelle… Libé indique de plus que près de la moitié du personnel de ce ministère a déjà été licencié. Ces informations sont reprises par France Info, qui précise que “le chef des démocrates au Sénat américain, Chuck Schumer, a appelé les tribunaux à agir pour ‘mettre un terme au coup de force tyrannique de Donald Trump’ “ et a qualifié ce décret “comme ‘l’une des mesures les plus destructrices et dévastatrices’ jamais prises par le président“.

La calamiteuse réforme du lycée (suite, et pas fin, hélas !)

Les dégâts provoqués par la réforme Blanquer-Mathiot continuent de se manifester et s’aggravent. Toute personne de bonne foi ne peut que le constater. Mais rien n’est fait, ou presque, pour tenter d’arrêter le massacre. Les timides décisions prises par le ministère de l’Éducation nationale (MEN) ne peuvent pas faire illusion.

Ouest France pose une excellente question : “Maths en première : retour gagnant ou perdant ?“. Le quotidien rappelle le “rétropédalage” opéré en deux temps par le MEN après le tollé provoqué par la réforme, qui avait atomisé l’enseignement des mathématiques. L’article dit pudiquement que celui-ci “était entré dans le régime des spécialités“… Tous les élèves de Première ont désormais au minimum une heure et demie par semaine d’un “cours de maths spécifiques” (inclus dans les deux heures d’enseignement scientifique). Frédérique Le Borgne, professeure de mathématiques à Rennes, constate que “c’est un contenu assez léger“. Autre mesure pour calmer la grogne : la création d’une épreuve anticipée de mathématiques au bac en fin de Première (imitant celle de français). Mais les lectrices et les lecteurs resteront sur le faim : l’article, tout comme l’enseignante interrogée, s’en tient à quelques constats, sans prendre vraiment position et sans jamais répondre à la question posée (“est-ce vraiment suffisant pour rester à niveau ?“).

Dès les premières annonces de la réforme, Mélanie Guenais, vice-présidente de la Société mathématique de France en charge de l’enseignement, avait dénoncé, avec le collectif Maths&Sciences et la grande majorité de la communauté éducative, les ravages que provoquerait immanquablement sa mise en œuvre. Depuis, elle les observe de très près et les documente minutieusement, comme en témoigne le dossier très complet qu’elle enrichit régulièrement sur le site du collectif Maths&Sciences. Au nom du collectif, Mélanie a publié dans The Conversation un article qui répond (devinez comment…) à la question “au lycée, les sciences ont-elles toujours la place qu’elles méritent ?” et où elle fait un “retour sur cinquante ans de réformes et de spécialisations de baccalauréat“. Mélanie Guenais intervient souvent dans les médias et notre revue de presse a évoqué de très nombreuses fois son travail et celui du collectif Math&Sciences.

Comme on le sait, parmi les conséquences les plus fâcheuses de la réforme du lycée figure une brutale aggravation des inégalités sociales et des inégalités de genre. Le Café pédagogique est très attentif à ces questions. Il a ainsi présenté et commenté, début mars, la note de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) sur les inégalités filles/garçons que nous évoquions le mois dernier. Huit jours plus tard, il abordait les inégalités sociales, observant que, pour le bac, “le tri social avec les maths se poursuit“. Par ailleurs, le MEN publie l’édition 2025 de Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur. Il s’agit d’une brochure réalisée chaque année par la DEPP. On y trouve les données statistiques les plus récentes “sur la réussite comparée des filles et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie active“.

Post-bac

Dans des universités françaises déjà confrontées à des difficultés budgétaires sans précédent, la brutalité de la politique Musk-Trump suscite incertitude et inquiétude sur l’avenir même de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) est l’objet de critiques de plus en plus vives au sein de la communauté universitaire. Certains demandant même sa suppression, comme le député Hendrik Davi qui, dans son blog de Mediapart, estime que “sur le fond, cette agence et l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) sont les pierres angulaires de la mise sous tutelle de la recherche publique et la mise en place du ‘New Public Management‘ dans ce secteur“.

Le HCERES vient d’émettre des avis (“provisoires”) défavorables pour un nombre anormalement élevé de formations qu’il évaluait. Arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, sciences fondamentales : pratiquement aucune filière n’est épargnée et l’existence même de certaines d’entre elles est menacée, si l’on en croit France Info. De son côté, Le Monde parle d’un “vent de fronde contre le HCERES“. Ce journal précise que, à peine nommée (le 4 mars) la nouvelle présidente du Haut Conseil, Coralie Chevallier, doit affronter la crise. Elle dit “comprend[re] ces questions” et affiche sa volonté de “corriger les choses”. L’Étudiant EducPros indique que plus de 25 % des formations évaluées ont ainsi été retoquées et ajoute “que ce taux monte à 80% pour les BUT et licences professionnelles” !!! L’Étudiant dit tenir ces chiffres de France Universités, mais nous ne les y avons pas trouvés. Les présidentes et présidents d’université ont bien publié un communiqué relatif au HCERES, mais c’est pour dire tout le bien qu’il faut penser de cette institution, et désapprouver celles et ceux qui la critiquent.

L’historien Pierre Serna intitule “Universités en péril” une de ses chroniques hebdomadaires de L’Humanité Magazine. Il commence par dénoncer “l’attaque massive de l’administration Trump contre les universités“. Puis il décrit la situation en France où, “depuis la loi LRU de 2007, dite d’autonomie des universités, construite sans leur offrir de réelles capacités d’autofinancement, tout est allé de mal en pis“, pour tous les personnels et surtout pour les étudiant·e·s, “sans cesse plus précarisés, paupérisés, sous-encadrés et donc moins bien formés“.

Un rapport de la Cour des comptes pointe l’échec en premier cycle universitaire : “Seuls 36 % des étudiants obtiennent leur licence en trois ans et 47 % en trois ou quatre ans. Les redoublements ou les sorties sans diplôme ont un coût humain et financier considérable. L’échec s’explique en partie par le choix, désormais ancien, d’ouvrir l’accès à l’université à tous les bacheliers, sans procédure de sélection à l’entrée.” Après avoir passé en revue différents dispositifs mis en place pour améliorer le taux de réussite en premier cycle et constaté leur inefficacité et leur insuffisance, la Cour plaide donc clairement pour l’instauration d’une sélection à l’entrée des universités. Qu’une telle mesure ne fasse que déplacer l’échec ne semble pas la préoccuper…

Citons quelques “pistes pour une maîtrise plus responsable du cursus licence“, qui en disent long sur la philosophie de ce rapport : “Une réflexion nécessaire sur l’assiduité des étudiants” (traduction : contrôlez les étudiants et débarrassez-vous des moins assidus) ; “La nécessité d’une meilleure appréhension des coûts réels du parcours en licence générale” (augmentez les droits d’inscription). Notons toutefois ce constat : “un pilotage des universités insuffisant pour définir une stratégie claire et partagée“, qui suggère que l’autonomie des universités n’a pas que des avantages… Enfin, il est tout à fait ahurissant que ce volumineux rapport ne dise pas le moindre mot sur les classes préparatoires.

Il était aussi question des universités dans la matinale du samedi de France Culture le 29 mars. Les invités étaient Julien Gossa, maître de conférence à l’Université de Strasbourg et Cédric Hugrée, sociologue, chercheur au CNRS au sein du laboratoire CRESPPA-CSU.

Des solutions ?

Sélectionner les meilleur·e·s élèves ou celles et ceux qui ont les moyens de payer des études devenues privées (c’est-à-dire dans les deux cas en éliminer une bonne partie…), tel est le moyen que sont prompts à brandir les idéologues de l’ultralibéralisme ou les nostalgiques de l’époque où l’éducation et la culture étaient l’apanage d’une élite. Et l’on assiste à une multiplication d’initiatives allant dans ce sens.

Adeptes de l’excellence, le lycée Henri IV et l’Université PSL ont ouvert une “licence d’excellence” pour former les futurs professeurs des écoles. Cela plaît beaucoup au Figaro, qui donne cette information, en précisant que cette licence accueille trente jeunes femmes et que nous tenons là de futurs “instituteurs d’élite“. La rédactrice de l’article ne fait aucun commentaire sur un éventuel problème de parité et le pourcentage de “jeunes femmes” ne l’a pas empêchée de recourir systématiquement à la priorité au masculin dans son texte. Et c’est sûrement par manque de place qu’elle n’a pas pu rapporter l’effectif de cette classe au nombre de postes ouverts au concours de recrutement des professeur.es des écoles ! Signalons au passage que ce nombre est en hausse (8 102 en 2025 contre 7 917 en 2024). La hausse est certes modeste (+2,3%), mais c’est tout de même une bonne nouvelle. C’est L’Humanité qui donne ces chiffres, mais fait remarquer qu’ils cachent d’importantes disparités régionales, puisque la situation continue à “se dégrader de manière importante dans les académies déjà les plus en difficulté” (un tiers de postes en plus en Normandie, 17% en moins à Lyon).

Jean-Michel Blanquer a quitté le ministère de l’Éducation nationale le 20 mai 2022, après 5 ans et 3 jours à sa tête, laissant derrière lui une institution sinistrée. Le service public n’a jamais été en aussi mauvaise posture. Cinq (!) ministres lui ont succédé, échouant tous à redresser la barre. La sixième, Élisabeth Borne, tente actuellement de relever le défi. On ne peut que lui souhaiter bonne chance et bon courage…

En quittant la rue de Grenelle, Jean-Michel Blanquer a bénéficié d’un parachute doré : un poste de professeur créé tout spécialement pour lui à l’université Panthéon-Assas, laquelle a eu l’obligation de le recruter. Et ne voilà-t-il pas qu’il se lance dans la création d’une école privée ? Les personnels qui ont assisté pendant 5 ans à la destruction à petit feu de l’école publique doivent se dire qu’il y en a qui ne manquent pas d’air ! Cette nouvelle école se nomme Terra Academia. Elle se présente comme “une école et un accélérateur des compétences et des métiers nécessaires à la transformation écologique“. C’est une association loi 1901, à but non lucratif. Financée initialement par le groupe Veolia, elle a élargi son “tour de table” à d’autres poids lourds, comme Dassault, EDF ou Manpower. Mais elle est également soutenue par des collectivités locales, comme la région Hauts-de-France ou la communauté urbaine d’Arras. Côté locaux, Terra Academia annonce trois campus (à Paris, Arras et Deauville, ce dernier étant prévu pour 2027). Le campus d’Arras se trouve sur le site de l’université d’Artois. Le site web de l’école est un concentré de slogans publicitaires, vides de sens et rédigés dans une novlangue que nous vous laissons découvrir. Les programmes de formation visent trois sortes de public : les jeunes, les professionnels actifs ou en reconversion, les décideurs publics et privés.

Le Monde 🔒, qui vient d’enquêter sur “Terra Academia, l’étrange école de Jean-Michel Blanquer“, indique que l’objectif affiché était de 60 000 personnes formées à la transition écologique d’ici à 2030, mais estime que l’organisme “peine à décoller“. Un article très critique avait été publié il y a six mois par la Fédération Éducation Formation Recherche Publiques de la CFDT. L’inauguration du premier campus il y a un an à Arras avait déjà fait l’objet de quelques articles de presse. Le Figaro et La Gazette Nord-Pas de Calais s’étaient contentés de relayer la présentation faite par l’ancien ministre et les dirigeants de Veolia, tandis que L’Étudiant EducPros estimait que “certains aspects rest[ai]ent encore flous“, et révélait que “Veolia, l’entreprise fondatrice, investit un apport qui se compte ‘en millions d’euros’ “. Jean-Michel Blanquer n’était alors pas en mesure de donner des tarifs pour ces formations, mais il avait insisté sur le fait que le but n’est pas de “faire du profit“. Aujourd’hui, les tarifs sont disponibles sur le site de l’école. Les “jeunes en insertion professionnelle accompagnés en contrat d’engagement jeunes par les missions locales” se voient proposer une “initiation à la transformation écologique et ses métiers“, en “21 heures sur 3 journées en présentiel“. Il en coûtera 2700 € HT par groupe à l’organisme qui les aide. Des professionnels actifs ou en reconversion qui désireraient “éco-concevoir dans le secteur industriel” pourront “monter en compétences” au prix de 1 300 € HT par participant pour 16 heures de formation sur 2 jours.

Nostalgie

Le jeu du “c’était mieux avant” fait fureur. La règle est simple : allez chercher dans d’anciennes archives un sujet d’examen ou un simple exercice proposé il y a longtemps à une classe donnée, puis soumettez-le à des élèves d’une classe bien plus avancée. Si ces élèves n’arrivent pas à le traiter, ce qui pourra arriver assez souvent, vous avez gagné. Il ne vous reste plus qu’à en faire un article de presse.

Nous avons eu ainsi droit à d’anciens sujets de terminale sur lesquels les candidats au CAPES sèchent, aux devoirs de CP d’antan que des CM2 n’arrivent pas à faire, etc. Voici quelques exemples récents. Le premier est tiré du site Terminales.fr. On y apprend que des élèves de Première sont incapables de résoudre un exercice de Sixième, et que cela désole leur professeur de mathématiques. Et on y découvre un concept intéressant : celui “d’influenceur éducatif”.

Passons à l’agrégation. Là, c’est une variante du jeu : on garde le même niveau d’enseignement et on compare les sujets d’autrefois et ceux d’aujourd’hui. C’est Le Figaro qui s’en charge. Encore une variante et encore Le Figaro – décidément friand de ce genre de chose – : cette fois on s’intéresse à des écoliers qui ne savent pas faire aujourd’hui ce qu’ils ont appris à faire l’an dernier.

Dernière minute

François Bayrou et Élisabeth Borne viennent d’annoncer des mesures pour l’Éducation nationale, notamment une “réforme profonde” de la formation des enseignant·e·s (qui ne fait semble-t-il que reprendre celle annoncée par le président de la République il y a un an et mise en sommeil en raison des événements politiques).

La mesure phare est le déplacement du concours de recrutement à bac + 3. Par ailleurs, le Premier ministre annonce la “reconquête de l’écrit”, expression dont on n’est pas sûr de comprendre la signification. Nous reviendrons sur tout cela le mois prochain. En attendant, vous pouvez consulter Le Café pédagogique, L’Humanité, 20 minutes , Mediapart ou Le Monde.

Et aussi ce mois-ci...

France 2 a consacré un reportage à la scolarisation des enfants autistes : “Le parcours du combattant des familles pour faire scolariser leurs enfants.”

Le recours à des activités ludiques pour faire faire des maths aux élèves est de plus en plus fréquent et serait même parfois l’unique méthode utilisée ! Le Figaro nous parle d’un prof qui utilise les jeux vidéo et nous signale qu’”il adorent”.

À l'honneur

Prix Abel 2025

Prix Abel © Calle Huth/Studio/Prix Abel

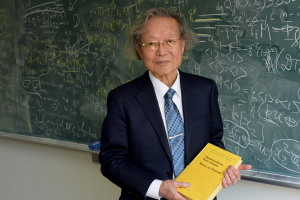

À la fin du mois, nous avons appris le nom du lauréat du prix Abel de 2025. C’est le mathématicien japonais Masaki Kashiwara qui remporte ce “prix Nobel des mathématiques”. Il est récompensé “pour ses contributions fondamentales à l’analyse algébrique et à la théorie des représentations, en particulier le développement de la théorie des D-modules et la découverte des bases cristallines”, selon le site de l’Académie norvégienne des sciences et des lettres.

Dans La Recherche et Pour la Science, Philippe Pajot et Sean Bailly (respectivement) donnent davantage de détails sur les travaux de ce mathématicien prolifique, qui accumule plus de 300 articles de recherche et plus de collaborations à travers le monde. Masaki Kashiwara s’illustre en analyse algébrique : “Quant à l’analyse algébrique, initiée par Mikio Sato [1928-2023] [mentor de Masaki Kashiwara, ndlr], on peut dire qu’elle révèle la réalité cachée de l’analyse en exploitant les méthodes de l’algèbre”, aime à expliquer le lauréat, d’après La Recherche.

Portrait de Masaki Kashiwara © Peter Badge/Typos1/The Abel Prize

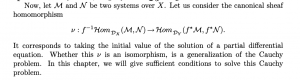

Très tôt – dès sa thèse de master soutenue en 1970 -, le mathématicien s’intéresse aux équations aux dérivées partielles linéaires. Pour s’occuper et étudier ces objets omniprésents dans la physique, il développe la théorie des “D-modules“, que Philippe Pajot tente de vulgariser : “En termes imagés, la théorie des D-modules est une manière élégante et abstraite de comprendre les équations aux dérivées partielles à l’aide de l’algèbre et de la géométrie, en construisant des objets mathématiques qui résument l’information sur toutes les solutions possibles.” Masaki Kashiwara démontre notamment dans sa thèse une version généralisée du théorème de Cauchy-Kowalevski. Preuve de l’importance de ce manuscrit, écrit en japonais il sera traduit en anglais 25 ans plus tard.

Capture d’écran de la thèse traduite de Masaki Kashiwara et sa formulation générale du théorème de Cauchy-Kowalevski

“Cela a démontré très tôt la puissance des méthodes algébriques pour résoudre les problèmes de nature analytique”, analyse le comité Abel. Il poursuit sur cette voie en explorant l’analyse microlocale pour étudier encore les équations aux dérivées partielles linéaires, notamment dans le cadre d’une collaboration avec le mathématicien français Pierre Schapira.

“Parmi les autres résultats remarquables de Masaki Kashiwara, il faut mentionner une preuve d’une version très générale de la correspondance de Riemann-Hilbert, et le développement de bases cristallines dans le domaine des groupes quantiques. À 78 ans, ce mathématicien continue de publier régulièrement et d’inspirer ses pairs”, conclut Sean Bailly.

D’autres médias ont couvert cette récompense comme le New York Times (en anglais) ou Sciences et Avenir (pour une version “plus grand public” de l’article de La Recherche). Il est également possible de constater la surprise du mathématicien quand il apprend la nouvelle, l’académie norvégienne des sciences a enregistré l’annonce et l’a rendue disponible sur sa chaîne YouTube.

La cérémonie officielle de remise du prix se tiendra à Oslo le 20 mai 2025.

Maryna Viazovska a reçu le titre de Docteur honoris causa

Le 25 mars, Sorbonne Université a décerné le titre de Docteur honoris causa à huit personnalités étrangères. Maryna Viazovska, lauréate de la médaille Fields en 2022 et titulaire de la Chaire d’arithmétique à l’EPFL de Lausanne, est la seule mathématicienne de la sélection.

Maryna Viazovska

Elle s’est particulièrement illustrée sur le problème de l’empilement compact des sphères, qu’elle a résolu en dimension 8 et 24. Sorbonne Université décrit : “Le problème d’empilement de sphères consiste à trouver la manière d’empiler des sphères dans un espace à n dimensions en laissant le moins de vide possible. Avant ses travaux, la réponse n’était connue qu’en dimensions 2 et 3. En 2016, encore chercheuse postdoctorale à l’Université Humboldt de Berlin, Maryna Viazovska démontre que l’empilement optimal en dimension 8 s’obtient en plaçant les centres des sphères sur un réseau très symétrique que les mathématiciens connaissaient depuis longtemps sous le nom de E8. Une semaine après, avec ses collègues Henry Cohn, Abhinav Kumar, Stephen Miller et Danylo Radchenko, elle parvient à identifier l’empilement optimal en dimension 24, celui donné par le réseau de Leech, une structure mystérieuse découverte en 1967 qui possède des liens avec la théorie des cordes et le plus grand groupe fini sporadique, appelé « le monstre ».”

Empilement compact en dimension 3

Plusieurs événements ont été organisés pour échanger avec les récipiendaires. Maryna Viazovska était notamment présente la veille de la remise de ce titre à Sorbonne Université pour une journée de conférences. La mathématicienne a pu revenir sur le problème de l’ empilement compact de sphères.

40 sœurs d’Hypatie sur la tour Eiffel

Jean-Victor Poncelet, Joseph-Louis Lagrange, Joseph Louis Gay-Lussac, Urbain Le Verrier,… Ils sont 72 scientifiques à être célébrés en lettres dorées sur l’un des monuments les plus emblématiques de la France. Mais la particularité de cette liste – à consulter sur Wikipedia par exemple – est d’avoir complètement oublié les femmes scientifiques. Seuls des hommes ont eu le droit d’être la vitrine du progrès scientifique du 19e siècle !

Zoom sur la tour Eiffel où on peut voir les noms d’Arago, Poisson et Monge @ Victor R. Ruiz

Depuis 2021, l’association Femmes et Sciences a la volonté de faire une place aux brillantes scientifiques sur la dame de fer. Ce projet, “les 40 sœurs d’Hypatie” a été initié par l’un des membres de l’association Benjamin Rigaud, coprésident de l’association Défi-Sorbonne. “Pour promouvoir l’égalité, le projet Hypatie vise à inscrire dans les 40 emplacements restés libres au deuxième étage de la tour Eiffel, en lettres métalliques similaires aux premières, les noms de 40 femmes de sciences pionnières et exemplaires”, décrit l’association qui a proposé une liste. On y retrouve par exemple : Irène Curie, Emilie du Châtelet, Sophie Germain, ou Jacqueline Ferrand.

Femmes et Sciences travaille déjà “en collaboration avec le président de la Société d’Exploitation de la tour Eiffel, Monsieur Jean-François Martins, qui est en accord avec notre démarche.” Et ce mois-ci, le projet a connu un nouveau feu vert : la maire de Paris, Anne Hidalgo, “a exprimé ce jour sa volonté de réaliser le projet « les 40 sœurs d’Hypatie » pour la Tour Eiffel“, comme l’a annoncé l’association sur sa page LinkedIn.

Pour en savoir plus, l’association Défi-Sorbonne a construit un livret pour expliquer ce projet.

Diffusion

La semaine des mathématiques

La semaine des maths en France est toujours celle du 14 mars, qui est la journée internationale des mathématiques, ou encore le Pi-day (prononcez paille deille). La raison de ce choix est que le format des dates aux États-Unis est le plus souvent mois/jour/année, ce qui, lorsque l’année est omise, donne 3/14, évoquant irrésistiblement le nombre π. C’est ce que rappelle Gregori Pujol dans le Journal du Geek. L’article, destiné à un très large public, parle d’un “événement culturel et éducatif majeur, mêlant sciences, créativité et traditions amusantes”.

Il oublie d’évoquer les célèbres phrases qui permettent de retenir facilement une dizaine de décimales de π. Par exemple, pour savoir que π ne diffère pas énormément de 3,1415926535, il nous suffit de compter, mot par mot, le nombre de lettres dans “que j’aime à faire connaître ce nombre utile aux sages” ou dans “que l’avis d’aucun président ne vienne gêner les maths”.

On peut aussi déplorer un manque de transcendance, puisque Gregori Pujol se contente de dire que π est irrationnel. Mais surtout, la propriété fondamentale n’apparaît pas clairement. Dire que “la constante π (pi) […] représente le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre” est louable, mais nombre d’internautes se demanderont pourquoi ce rapport est indépendant du cercle considéré ?

En France, donc, la 14e semaine des mathématiques s’est déroulée du 10 au 19 mars 2025 sur le thème “Maths hors les murs”. Elle concernait tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi que leurs parents et le grand public. Le but est de “faire découvrir le plaisir de faire des mathématiques” et de favoriser “l’éclosion d’une véritable culture scientifique”. Ainsi, on a pu voir des mises en valeur des mathématiques partout en France.

En Normandie, le journal Ouest-France, en collaboration avec l’Académie de Normandie et l’IREM de Caen, a proposé pendant une dizaine de jours des énigmes ou des défis à relever.

Un autre quotidien, Le Télégramme de Brest, a été témoin d’une initiative du laboratoire de mathématiques de l’université de Bretagne occidentale (UBO). Ses chercheuses et chercheurs n’avaient pas attendu le mois de mars pour intervenir, sur le thème des “mathématiques hors les murs”, auprès des élèves de première, spécialité maths, du lycée Amiral Ronarc’h à Brest. Pour Vincent Calvez, directeur de recherche à l’UBO, “l’idée est de créer une porte d’entrée différente, ludique et surprenante sur la discipline : les chercheurs interviennent au lycée et proposent plusieurs ateliers illustrant des concepts mathématiques ou utilisant les mathématiques pour résoudre un problème”. Et le Télégramme constate que “ça marche !”

À Paris, la Cité des sciences offrait des ateliers mathématiques et un tournoi d’échecs géant.

À Saint-Étienne, le lycée Étienne-Mimard a proposé des temps forts à ses lycéen·ne·s avec une exposition interactive et ludique présentée pendant deux jours par une équipe de chercheur·se·s et d’étudiant·e·s de l’université Claude-Bernard (Lyon 1) et une conférence de Filippo Santambrogio. Le Progrès s’en est fait l’écho en précisant que “c’est aussi l’occasion pour les élèves de rencontrer des chercheurs en mathématiques, de discuter avec eux, de leur poser des questions et de repartir avec une autre idée des mathématiques et de l’intérêt qu’ils peuvent y porter”. L’article souligne également “que les mathématiques sont vivantes, présentes dans la vie quotidienne, étonnantes et accessibles à tous. Et qu’elles débouchent sur de nombreux métiers”. Une vraie fête des maths ! (Précisons que ce type d’interventions est régulièrement proposé depuis plusieurs années par les laboratoires de recherche de la région lyonnaise).

Très jolie affiche du festival, réalisée par la jeune artiste et amatrice des mathématiques Jasmine Lafrance

Mais une semaine ne suffit sûrement pas ! L’association Les Maths en Scène consacre un mois et demi aux mathématiques, dans le cadre de la 9e édition du festival Printemps des Mathématiques du 6 mars au 24 avril, comme le rapportent leur communiqué de presse, La Dépêche et EchoSciences. “C’est avec une effervescence particulière que se tiendra cette nouvelle édition destinée à sensibiliser et faire découvrir la culture mathématique dans différents domaines scientifiques et notre vie quotidienne”, présente l’association.

Parrainé par Hugo Parlier, mathématicien à l’Université de Fribourg, et marrainé par Nathalie Ayi, maîtresse de conférences à la Sorbonne (dont nous parlions dans des revues de presse précédentes comme celle-ci ou encore celle-là), cette édition a déjà été une belle émulation mathématique !

Si le moment phare est déjà passé, le festival va continuer en avril avec des journées dans six établissements des trois académies de la région. Le programme est à retrouver sur le site.

Et aussi ce mois-ci...

-

Pierre de Fermat : sa maison natale à Beaumont-de-Lomagne est devenue un musée des maths, à écouter sur France Inter.

Parutions

Côté bouquins

Le nombre π fascine, captive, intrigue les hommes depuis des millénaires – la rubrique Diffusion de ce mois en est la preuve ! Anita Lehmann, autrice de bandes dessinées pour enfants, et Jean-Baptiste Aubin, mathématicien passionné de vulgarisation, viennent de signer un document jeunesse à explorer dès l’âge de 10 ans, paru aux Éditions Helvetiq. L’Univers de Pi (sous-titré Le nombre mystérieux qui rend tout le monde dingue) est illustré par Joonas Sildre, un auteur de bandes dessinées qui vit à Tallinn en Estonie.

Archimède et Pi

Jean-Baptiste Aubin a été interviewé sur les ondes de Radio2L’Hers à l’occasion du festival Le Printemps des Mathématiques 2025 – voir la rubrique Diffusion. Il y présentait un spectacle de magie mathématique et bien entendu il a été question de son dernier livre. Pour le mathématicien, son ouvrage “explore sous une forme très ludique le célèbre nombre Pi sous ses multiples facettes : historique, scientifique et même artistique. Il raconte comment ce nombre a traversé les siècles et fasciné des générations de mathématiciens”. C’est dit-il le “résultat d’un pari un peu fou”, celui de rendre attrayant et accessible pour des enfants un nombre qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Il ajoute : “J’ai l’impression que l’on a réussi notre pari et que l’on a réussi à parler mathématiques avec des adolescents ou à quiconque ne serait pas particulièrement enclin à entendre parler de mathématiques.”

Quelques jours plus tard, c’est au tour de CQFD, l’émission sciences et santé de RTS Première, de faire un bel éloge de l’ouvrage : “Cerise sur le gâteau cette BD est très drôle, les dessins sont très jolis, c’est très bien expliqué”. Avec talent Jean-Baptiste Aubin parle de l’histoire de ce nombre et de ses multiples intérêts. Nous apprenons, par exemple qu’en “ce moment on découvre quelques quatre mille décimales de Pi par seconde. On est passé d’une ou deux tous les dix ans à quatre mille par seconde” ! Il précise que cela ne sert à rien mais permet de valider des techniques de calcul, de tester des ordinateurs… Cette BD “pour les curieuses et les curieux de maths” avec ses “dessins magnifiques” a totalement conquis les journalistes de CQFD. Nous lui souhaitons aussi beaucoup d’autres succès !

Après La petite histoire des flocons de neige (paru en 2021) et La petite histoire du ballon de foot (paru en 2023), Étienne Ghys vient de publier, fin mars, une nouvelle “petite histoire” : Ma petite histoire des nombres chez Odile Jacod.

Étienne Ghys

Comme les précédents, ce livre n’est pas un livre de mathématique ou un livre pour apprendre les mathématiques. Il est “destiné à Monsieur et à Madame Tout-le-Monde et ne cherche pas à les convaincre de devenir mathématiciens, mais plutôt à les réconcilier avec les nombres”. Vous pouvez en découvrir les premières pages sur le site de l’éditeur. Elles vous donneront envie de lire la suite.

À l’occasion de cette parution, Le Monde a publié une interview d’Étienne Ghys, signée par Violaine Morin, et titrée “Les enfants et les adolescents peuvent avoir le sentiment que les mathématiques sont déconnectées du réel”. Il ne s’agit pas d’une présentation de son dernier ouvrage ou d’une recension. Etienne Ghys y donne son point de vue sur de nombreuses questions qui se posent lorsque l’on parle des mathématiques et de leur enseignement. Sur ce dernier point, il souligne qu’il a toujours eu “un respect infini pour les enseignants, mon livre est d’ailleurs dédié à mon maître d’école”. Il insiste sur “l’importance de l’observation pour intéresser les élèves” aux mathématiques. Il pense qu’au collège “il y a une résistance, dans les cours de mathématiques, à faire faire de la manipulation ou de l’observation” et émet, par ailleurs, une hypothèse intéressante pour l’expliquer : “On a longtemps appris les mathématiques à travers la physique et l’astronomie. Ensuite, il y a eu comme un effet de balancier, avec un rejet du concret et de l’expérimental. Encore aujourd’hui, les enfants et les adolescents peuvent avoir le sentiment que cette discipline est déconnectée du réel”.

Côté magazines

Destiné également aux enfants de “9 à 14 ans” le magazine Les Débrouillards, publié par Bayard Jeunesse Canada, a sorti en mars un numéro titré Les maths sont partout ! : “Dans notre dossier ce mois-ci, tu découvriras que les mathématiques sont partout dans nos vies, du tiroir à chaussettes jusqu’à la pizza ! Et aussi, que ce n’est pas si compliqué !”. La couleur est clairement affichée, faire aimer les maths aux plus jeunes, les inviter à se poser des questions et à en savoir plus tout en s’amusant.

Quelles mathématiques se cachent dans ces parts de pizza ?

Ce sympathique magazine aborde régulièrement des sujets scientifiques variés avec une présentation attrayante et ludique. Il s’intéresse à la nature, l’espace, l’environnement, la technologie, l’histoire, aux communications…

Saluons cette belle initiative alors que les publications scientifiques pour le jeune public sont rares et les plus connues comme celles de Tangente ou Accromath ciblent plutôt un public de lycéen·ne·s (ou de collégien·ne·s) que le très jeune public – qui se retrouve davantage dans les colonnes de Science&Vie Junior ou Cosinus. Mais les plus jeunes ne seront probablement pas les seuls à apprécier !

Le dernier numéro sorti en mars du magazine bimestriel Tangente consacre un dossier à Alexis Clairaut, géomètre des Lumières, un dossier qui sort de l’ombre “l’un des plus grands mathématiciens du siècle des Lumières avec Leonhard Euler et Jean Le Rond d’Alembert”. C’est un très bel hommage rendu à Clairaut et un éclairage attrayant et passionnant de ses travaux !

Alexis Claude Clairaut (1713–1765)

Dans ce même numéro les lecteurs trouveront un second dossier très différent qui part à la rencontre des mathématicien(ne)s amat(h)eurs et amat(h)rices. Qui sont-ils, comment peut-on les définir, quels sont leurs travaux ? N’oublions pas que la revue propose par ailleurs de nombreux articles plus courts, très variés ou en lien avec l’actualité mathématiques.

Le hors-série du magazine Tangente, sorti en mars, passionnera aussi les amateur·rice·s d’histoire des mathématiques. Il ne propose pas moins aux lecteur·rice·s que de “Redécouvrir les mathématiques arabo-musulmanes”. Quand on parle des mathématiques arabes, on pense souvent à “l’âge d’or”, mais la revue va au-delà avec l’article de Pierre Ageron, Les mathématiques arabes après leur âge d’or qui pose la question de savoir si l’on peut réellement parler de déclin.

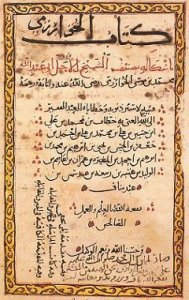

Une page du traité d’al-Khwarizmi, Kitab al jabr wa’l muqabala

Ce n’est pas la première fois, le mensuel Pour la Science offre à ses lecteurs avec son numéro d’avril le hors série Dernières nouvelles de l’Infini sorti en novembre dernier. Ce dernier s’articule en trois parties, une première, “L’incommensurable”, qui regroupe quatre articles mathématiques, une seconde, “L’insondable”, qui présente trois articles de physique et une troisième, “Linatteignable”, avec quatre articles de cosmologie. Plusieurs articles sont inédits dont en mathématiques celui de Jean-Paul Delahaye, L’infini est né avec les mathématiques (cité en première de couverture).

Huile sur toile de l’artiste Emile Friant “Voyage à l’infini”, 1899

Dans le numéro d’avril les lecteurs retrouveront la rubrique récurrente Logique et calcul avec une agréable promenade mathématique (inédite !) Le problème du « cinquième castor affairé » résolu que vous nous laissons le plaisir de découvrir.

Autrement les sujets mathématiques restent peu présents dans ce numéro qui balaie une belle variété de sujets. Signalons dans la rubrique du mois une recension du livre de Mickaël Launay, L’Équation de la chauve-souris (sous-titré : De la poussée d’Archimède à la physique quantique).

Arts et mathématiques

Neuvième art

Plongez dans l’univers des mathématiques gourmandes avec le 14ᵉ concours “Bulles au carré” sur le thème “Des maths dans ma cuisine” ! Après le vote du 16 mars, 10 bandes dessinées ont été sélectionnées – à découvrir et savourer sur le site d’Images de Maths.

Le vote était ouvert jusqu’au 31 mars et nous présenterons la délicieuse BD lauréate le mois prochain !

Histoire

Srinivasa Ramanujan

De nouveaux épisodes de la Saga des maths sont à découvrir sur France Inter. Ce mois-ci ce sont Thomas Fuller pour le calcul mental, Florence Nightingale pour les statistiques, les frères Banou Moussa pour l’algèbre et Srinivasa Ramanujan pour son intuition, qui ont été mis à l’honneur dans ce podcast.

Des textes perdus du mathématicien Apollonius retrouvés

Les écrits des savants grecs nous sont souvent parvenus grâce aux Arabes qui les étudiaient, les commentaient et les recopiaient. On en parlait le mois dernier, un manuscrit contenant les livres 5 et 7 des coniques d’Apollonius a été découvert à la bibliothèque de Leyde aux Pays-Bas. Les manuscrits arabes sont encore sous-exploités ce qui donne à cette découverte un intérêt tout particulier. Elle a été présentée dans un ouvrage collectif, Prophètes, poètes et savants, publié par Les Presses de l’Université de Leyde. Le média littéraire l’ActuaLitté en a parlé dans ses colonnes.

Pour finir

Quel est le premier entier naturel ? Est-ce que les fonctions constantes sont croissantes ? Est-ce que le symbole “⊂” indiques une stricte inclusion ? … Thomas Lam, doctorant en mathématiques à l’Institut Courant de sciences mathématiques de l’université de New York, a fait passer un sondage à plus de 5500 mathématiciens et mathématiciennes. Dans un article pour les Notices de la Société américaine de mathématiques (en anglais), il présente les résultats sur ces questions “controversées” qui semblent ne pas faire l’unanimité dans la communauté. Et vous, vous auriez répondu quoi ?

Il est possible d’utiliser des commandes LaTeX pour rédiger des commentaires — mais nous ne recommandons pas d’en abuser ! Les formules mathématiques doivent être composées avec les balises .

Par exemple, on pourra écrire que sont les deux solutions complexes de l’équation .

Si vous souhaitez ajouter une figure ou déposer un fichier ou pour toute autre question, merci de vous adresser au secrétariat.